Projekt-Bilderpool

Es wurden 321 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

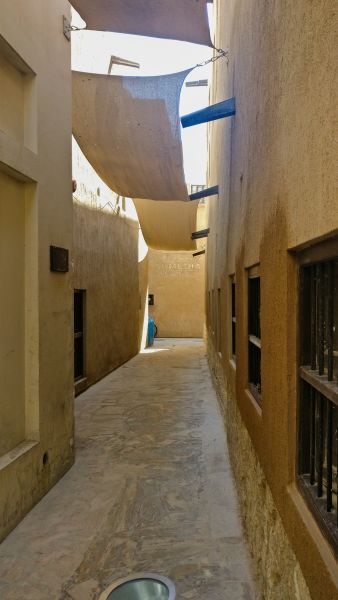

Beispiel für Verschattung eines öffentlichen Weges in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

In dieser Abbildung ist eine Verschattung des öffentlichen Raumes in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate zu sehen.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

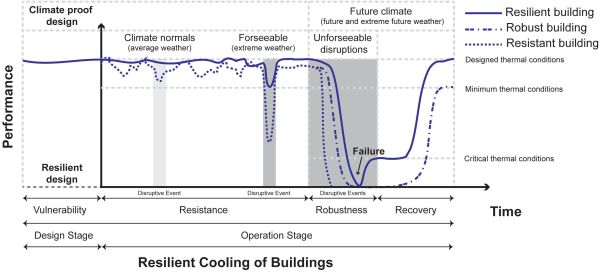

Definition von Resilienz in Bezug auf Gebäudekühlung

Resilienz ist ein Prozess, der mehrere Kriterien umfasst, darunter Vulnerabilität, Resistenz, Robustheit und Regenerierbarkeit. In der Abbildung wird gezeigt in welcher Phase die Kriterien relevant sind sowie in welcher Reihenfolge sie zeitlich eingeordnet werden können. Vulnerabilität umfasst die Empfindlichkeit der Komfortbedingungen des Gebäudes gegenüber verschiedenen Störungen, vor allem in Hinsicht auf zukünftige extreme Wetterereignisse. Resistenz umfasst die Qualität der Reaktionsfähigkeit auf eine Störung. Robustheit umfasst die Reaktion auf eine Störung. Die Robustheit des Gebäudes bzw. des Systems hängt von seiner Fähigkeit ab, die kritischen thermischen Bedingungen während einer Störung durch eine Anpassung aufrechtzuerhalten. Regenerationsfähigkeit umfasst das Ausmaß wie sich das Gebäudes nach einer Störung erholt und in den Ausgangszustand zurückkehrt, sowie aus der Geschwindigkeit dafür. In der Abbildung ist ebenfalls die Leistung von resilienten, robusten und resistenten Gebäuden über die Zeit beziehungsweise verschiedene Störungen zusammengefasst. Dabei wird schematisch gezeigt welches Gebäude zu welchem Zeitpunkt bestimmte thermische Bedingungen erreicht. Die Störungen (gekennzeichnet als graue Bereiche) setzen sich zusammen aus klimatisch durchschnittlichem Wetter, vorhersehbaren klimatischen Extremfällen sowie unvorhersehbaren klimatischen Extremfällen.

Copyright: Shady Attia, Ronnen Levinson, Eileen Ndongo, Peter Holzer, Ongun Berk Kazanci, Shabnam Homaei, Chen Zhang, Bjarne W. Olesen, Dahai Qi, Mohamed Hamdy, Per Heiselberg; Resilient cooling of buildings to protect against heat waves and power outages: Key concepts and definition; Energy and Buildings, Volume 239; 2021; 110869, ISSN 0378-7788, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110869.

Beispiel für fassadenintegrierte Verschattungselemente - Masdar City, Vereinigte Arabische Emirate

In dieser Abbildung ist eine fassadenintegrierte Verschattung zu sehen. Die Aufnahme stammt aus der experimentellen „Öko-Stadt“ Masdar City, Vereinigte Arabische Emirate.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

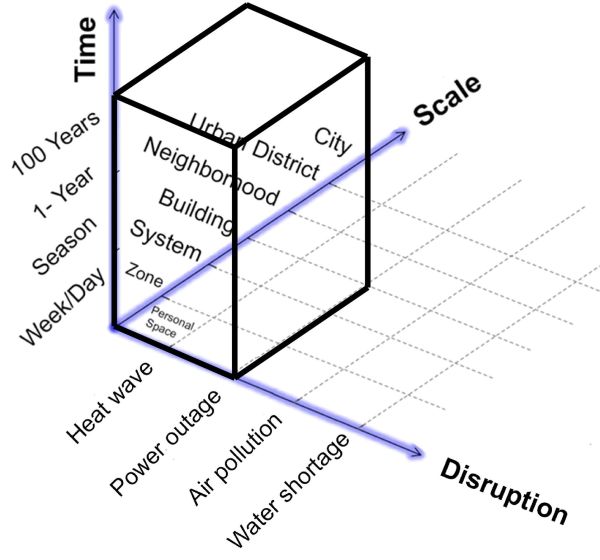

Umfang der Resilienzdefinition

In dieser Abbildung sind die gewählten Systemgrenzen zur Betrachtung von Resilienz von Gebäuden zusammengefasst. Die Definition beschränkt sich auf Gebäudeebene unter Berücksichtigung von Hitzewellen und Stromausfällen, für eine Dauer von den nächsten 100 Jahren.

Copyright: Shady Attia, Ronnen Levinson, Eileen Ndongo, Peter Holzer, Ongun Berk Kazanci, Shabnam Homaei, Chen Zhang, Bjarne W. Olesen, Dahai Qi, Mohamed Hamdy, Per Heiselberg; Resilient cooling of buildings to protect against heat waves and power outages: Key concepts and definition; Energy and Buildings, Volume 239; 2021; 110869, ISSN 0378-7788, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110869.

Beispiel für Fassadenbegrünung an einem Wiener Wohnhaus

In dieser Abbildung ist eine beispielhafte Ausführung einer Fassadenbegrünung an einem Wiener Wohnhaus zu sehen.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

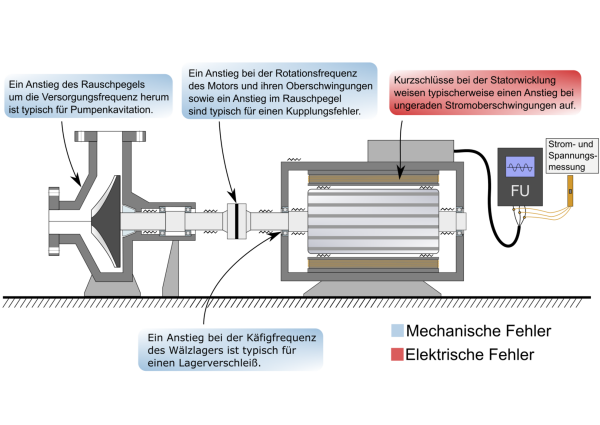

Möglichkeiten zum Erkennen von Störungen der Pumpen- und Motorfunktion durch Strom- und Spannungsanalyse

Auf dieser Grafik ist links der Querschnitt einer Radialpumpe zu sehen. Diese ist über eine Achse mit einer Kupplung mit dem Querschnitt eines Elektromotors verbunden. An diesem Motor ist eine Verbindung zu einem Rechteck mit der Bezeichnung FU für Frequenzumrichter verbunden, die dickere Verbindung teilt sich kurz davor in drei Linien auf, die drei Phasen darstellen. An diesen Linien sind mit kleinen Kreisen drei andersfarbige Linien eingezeichnet, die die dreiphasige Strom- und Spannungsmessung darstellen und zu einem kleinen aufrechten Rechteck führen. Ganz rechts bei der Pumpe ist ein Feld mit Text eingezeichnet, der mit einem Pfeil auf den Pumpenquerschnitt zeigt. Im Text steht Folgendes: Ein Anstieg des Rauschpegels um die Versorgungsfrequenz herum ist typisch für Pumpenkavitation. Ein weiteres Feld zeigt auf die Kupplung zwischen Pumpe und Motor, ein kleines Rechteck als Verbindung zwischen Pumpen- und Motorachse. Der Text dazu lautet: Ein Anstieg bei der Rotationsfrequenz des Motors und ihren Oberschwingungen sowie ein Anstieg im Rauschpegel sind typisch für einen Kupplungsfehler. Ein weiteres Feld zeigt auf die Stelle, wo die Motorachse aus dem Motorgehäuse herauskommt, wo ein Lager eingezeichnet ist. Der Text in diesem Feld lautet: Ein Anstieg bei der Käfigfrequenz des Wälzlagers ist typisch für einen Lagerverschleiß. Die bisher genannten Textfelder sind mit blauer Farbe hinterlegt. Diese Farbe kennzeichnet mechanische Fehler. Ein weiteres rot hinterlegtes Feld deutet auf das Innere des Elektromotors. Der Text lautet: Kurzschlüsse bei der Statorwicklung weisen typischerweise einen Anstieg bei ungeraden Stromoberschwingungen auf. Die rote Farbe bedeutet, dass es sich um einen elektrischen Fehler handelt.

Copyright: Österreichische Energieagentur

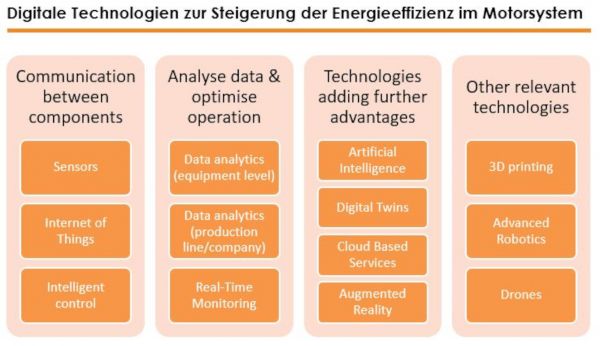

Digitale Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen

Diese Abbildung gibt einen Überblick über die Technologien, die als relevant für die Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen identifiziert und in mehreren Workshops, in der Umfrage und Gesprächen als relevant eingestuft wurden. Beginnend auf der linken Seite der Abbildung sind intelligente Sensoren und erweiterte Steuerung auf Maschinenebene sowie das Internet der Dinge, die eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Komponenten ermöglicht, dargestellt. Weiters bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur Datenanalyse und damit zur Optimierung des Betriebs: Datenanalyse sowohl auf der Ebene der Motorsysteme als auch auf der Ebene der Produktionslinien oder sogar des gesamten Unternehmens. Eine dabei oft eingesetzte Technologie ist die Echtzeit-Überwachung der verschiedenen Geräte. Technologien, die diesen Anwendungen Vorteile bringen, sind digitale Zwillinge, cloudbasierte Dienste und künstliche Intelligenz. Augmented Reality kann helfen, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen kann aber auch zur Analyse eingesetzt werden. Drei Technologien, die nicht direkt mit der Optimierung motorgetriebener Systeme zusammenhängen, allerdings breitere Beachtung finden sind z. B. Drohnen, 3D-Druck und fortschrittliche Robotik.

Copyright: Österreichische Energieagentur, impact energy

Digitale Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen

Die Abbildung gibt einen Überblick über die Technologien, die als relevant für die Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen identifiziert und in mehreren Workshops, in der Umfrage und Gesprächen als relevant eingestuft wurden. Beginnend auf der linken Seite der Abbildung sind intelligente Sensoren und erweiterte Steuerung auf Maschinenebene sowie das Internet der Dinge, die eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Komponenten ermöglicht, dargestellt. Weiters bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur Datenanalyse und damit zur Optimierung des Betriebs: Datenanalyse sowohl auf der Ebene der Motorsysteme als auch auf der Ebene der Produktionslinien oder sogar des gesamten Unternehmens. Eine dabei oft eingesetzte Technologie ist die Echtzeit-Überwachung der verschiedenen Geräte. Technologien, die diesen Anwendungen Vorteile bringen, sind digitale Zwillinge, cloudbasierte Dienste und künstliche Intelligenz. Augmented Reality kann helfen, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen kann aber auch zur Analyse eingesetzt werden. Drei Technologien, die nicht direkt mit der Optimierung motorgetriebener Systeme zusammenhängen, allerdings breitere Beachtung finden sind z. B. Drohnen, 3D-Druck und fortschrittliche Robotik.

Copyright: Österreichische Energieagentur, impact energy

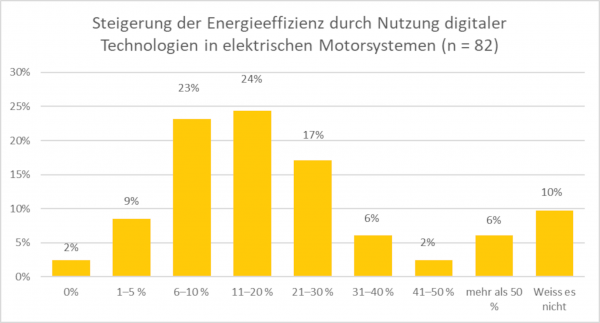

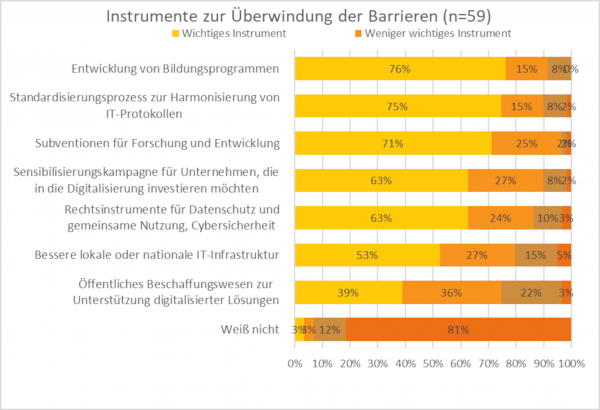

Instrumente zur Überwindung der Barrieren bei Nutzung digitaler Technologien

Rund drei Viertel der Befragten betrachten die Entwicklung von Bildungsprogrammen und den Standardisierungsprozess zur Harmonisierung von Protokollen sowie Forschungssubventionen als wichtige politische Instrumente zur Überwindung dieser Hindernisse.

Copyright: Österreichische Energieagentur

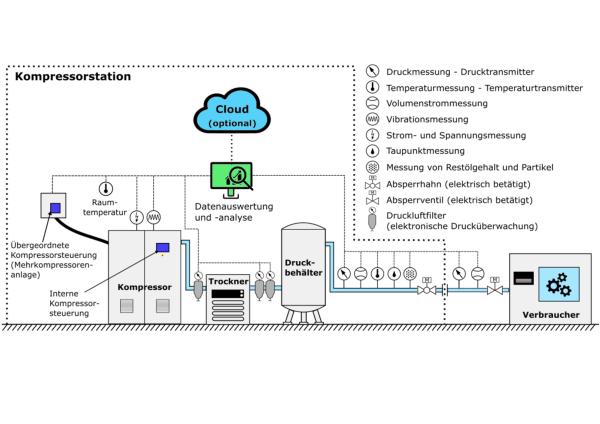

Überblick möglicher Messpunkte zur Digitalisierung von Druckluftanlagen

Auf der Grafik sind ein Kompressor im Form eines größeren Vierecks zu erkennen. Hier sind Virbrationsmessung und Strom- und Spannungsmessung als kleine Kreise angefügt. Auf dem Viereck ist ein kleines Rechteck mit dem Hinweis: Interne Kompressorsteuerung. Außerdem gibt es eine dicke Verbindung zu einem weiteren Rechteck zu übergeordneter Steuerung. In der Nähe ist ein kleiner Kreis für die Raumtemperatur. Aus dem Kompressor kommt eine Leitung zu einem Druckluftfilter mit elektronischer Drucküberwachung und weiter zu einem größeren Rechteck, dem Trockner. Die Leitung verläuft nach zwei weiteren Druckluftfiltern zum Druckbehälter, einem größeren Oval mit drei Füßen. Die Leitung verläuft weiter aus dem Druckbehälter. Hier sind dann nacheinander die kleinen Kreise mit den Bezeichnungen für Druckmessung, Volumenstrommessung, Temperaturmessung, Taumpunktmessung und Messung für Restölgehalt und Partikel angeführt, außerdem ist ein elektrisch betriebener Absperrhahn eingezeichnet. Rund um diese Komponenten ist eine strichlierte Linie im Form eines Rechtecks für die Kompressorstation eingezeichnet. Die Leitung verläuft weiter aus diesem Rechteck. In weiterer Folge sind Druckmessung und Volumenstrommessung einzeichnet sowie ein elektrisch betätigtes Absperrventil. Am Ende der Leitung ist wieder ein Rechteck eingezeichnet mit der Aufschrift: Verbraucher. Innerhalb des strichlierten Rechtecks über den genannten Komponenten befinden sich zwei Zeichen, eines in Form eines Computerbildschirms mit der Bezeichnung: Datenauswertung und -analyse, darüber eine blaue Wolke mit der Bezeichnung: Cloud (optional). Alle genannten Messung sind über eine strichlierte Linie mit der Datenauswertung verbunden.

Copyright: Österreichische Energieagentur

SIRFN Partnerinstitutionen 2024

Übersicht über die am SIRFN beteiligten Länder und Forschungsinstitutionen 2024. SIRFN bringt führende Forschungslabors, akademische Institutionen, Industriepartner und Regierungsorganisationen aus der ganzen Welt zusammen mit dem Ziel Zusammenarbeit, Wissensaustauschs und die Umsetzung gemeinsamer Forschungsprojekte voranzutreiben.

Copyright: ISGAN-SIRFN

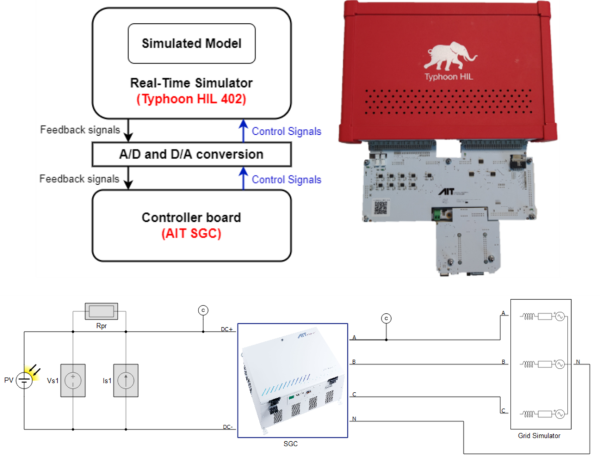

Validierungsumgebung für die SVP EN 50549-10 Testskripte am AIT

Darstellung des Prüfaufbaus am AIT, der für die Validierung der im Rahmen von SIRFN entwickelten Testskripte verwendet wurde. Der Aufbau besteht aus einem Echtzeitsimulationssystem das mit dem Controller Board des AIT Smart Grid Converters verbunden ist.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

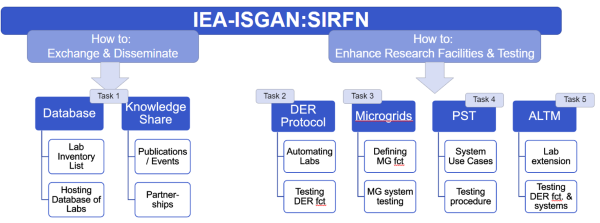

Organisation des SIRFN Netzwerks und technische Themen im Projektzeitraum 2021-2023

Übersicht über die Organisation des SIRFN Netzwerks: Das vom ISGAN Executive Committee (ExCo), dem Entscheidungsgremium innerhalb ISGANs genehmigte Arbeitsprogramm für den Annex 5 ist zwei Teilbereiche gegliedert, die sich einerseits mit der Verbreitung und dem Austausch von Wissen und andererseits mit der Umsetzung konkreter Projekte zur Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur beschäftigen.

Copyright: ISGAN-SIRFN

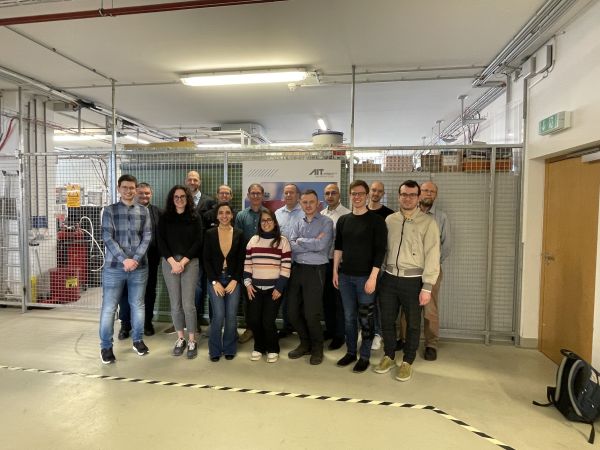

SIRFN-AIT Workshop "Netzbildende Wechselrichter - Herausforderungen bei der Validierung und Prüfung"

Internationale SIRFN ExpertInnen und TeilnehmerInnen des SIRFN-AIT Workshops "Netzbildende Wechselrichter - Herausforderungen bei der Validierung und Prüfung" beim Besuch der Labor-Demonstration im AIT MicroGrid Labor im März 2024

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

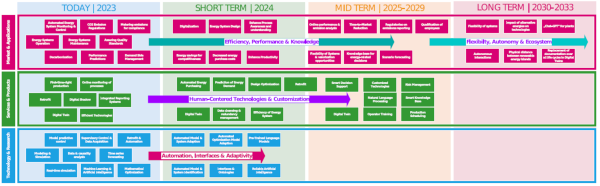

Illustration der im Annex erarbeiteten "Roadmap on Digitalization"

Die Roadmap zeigt die in den Workshops identifizierten Schlüsselwörter im Bezug auf zukünftige Anwendungsfelder von digitalen Zwillingen.

Copyright: TU Wien

Vortragende auf der Energy.Future.Industry Konferenz in Göteborg

Vortragende (v.l.n.r): Akshay Bansal PhD, Prof. René Hofmann (Lead of Task 18 Subtask 2), Dr. Felix Birkelbach, Fridolin Holm MSc, Dr. Elin Svensson, Dr. Donald Olsen.

Copyright: IEA IETS

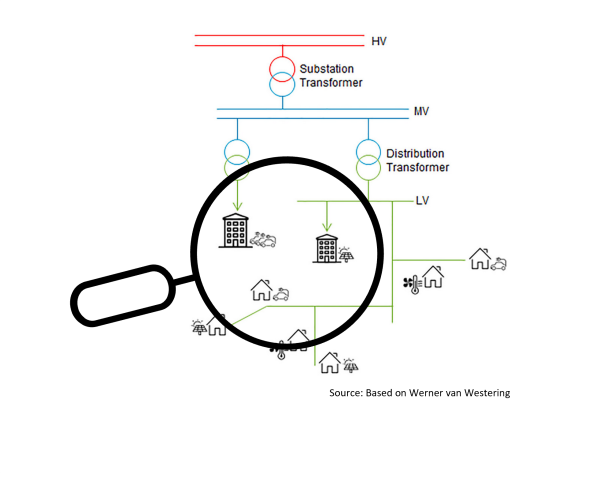

Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit von Verteilnetzanlagen und Netzstatus

Eine Herausforderung für die Nutzung von dezentraler Flexibilität ist die derzeit noch mangelnde Sichtbarkeit der Anlagen und die fehlende Beobachtbarkeit im Verteilnetz, sowie die fehlenden Echtzeitinformationen über die Topologie des Verteilnetzes selbst. Diese Probleme erschweren die Überprüfung des tatsächlichen Flexibilitätsbedarfs ebenso, wie die Validierung oder Messung der bereitgestellten Flexibilität.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology based on Werner van Westering

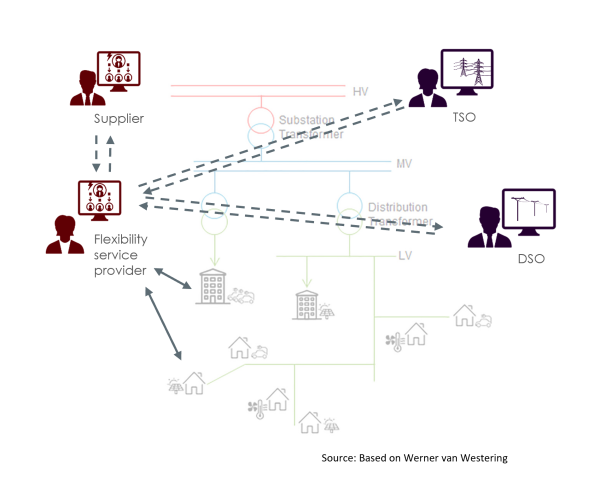

Datenaustausch zwischen verschiedenen Stakeholdern als Herausforderung

Die Daten des Energiesystems und der Datenaustausch zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, sowie Lieferanten und Aggregatoren, reichen derzeit nur begrenzt aus, um eine angemessene Bereitstellung von Flexibilitätsdienstleistungen zu ermöglichen.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology based on Werner van Westering

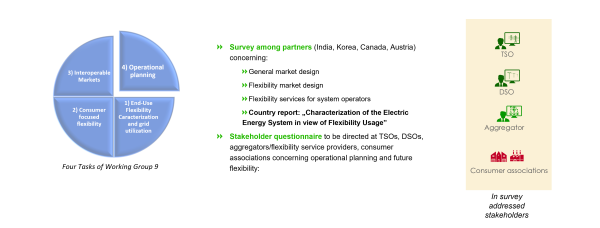

Überblick über die Tasks der Working Group 9 und den verwendeten Methoden in Task 4

Im Rahmen der Arbeit in Working Group 9 hat Österreich die Leitung des Tasks 4- Operational Planning übernommen. Task 4 ist einer von vier Tasks, auf die sich die Working Group im Arbeitsprogramm 2021-2023 konzentrierte. Dabei wurden Details über die verschiedenen Strom(markt)systeme der Partnerländer abgefragt, und im Anschluss im Rahmen eines Fragebogens, welcher an verschiedene Stakeholder gerichtet wurde, praktische Informationen zur Betriebs-und Langfristplanung von Netzinfrastruktur abgefragt.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

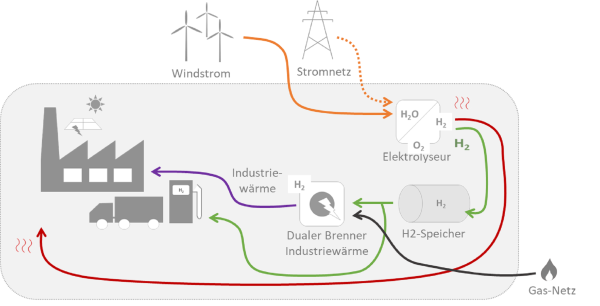

Quartiertyp 3: Energiegemeinschaft im ländlichen Raum

Das Bild stellt schematisch die Energieflüsse in Quartiertyp 3 (Industrielles Areal mit dem Einsatz von Wasserstoff-Technologie) dar.