Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Historic Building Energy Retrofit Atlas

Startseite der Datenbank www.HiBERatlas.com mit Best-Practice-Beispielen, die zeigen wie historische Gebäude saniert werden können, sodass eine hohe Energieeffizienz erreicht und gleichzeitig der Denkmalschutz respektiert wird.

Copyright: EURAC research Drususallee Bozen

Unabgedeckter PVT Kollektor

Unabgedeckte PVT Kollektoren in Sao Paulo (Brasilien) reduzieren den Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung eines Hotels um 50 %

Copyright: www.2power.de

Vacuumröhren PVT Kollektor

PVT Kollektor aus Vacuumröhren auf der Südfassade eines Bürogebäudes der Universität Swansea

Copyright: Naked Energy Ltd

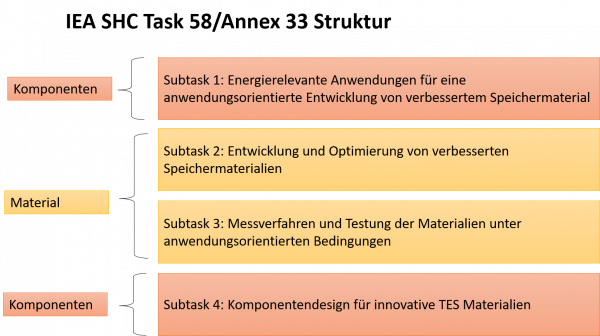

Übersicht Task 58 für Material und Komponentenentwicklung für kompakte Wärmespeicher

Die Grafik zeigt die Übersicht und Inhalte des IEA SHC Task 58 für Material- und Komponentenentwicklung für kompakte Wärmespeicher. Der Task ist in 4 Subtask gegliedert die sich mit der Definition von Randbedingungen, Entwicklung von TCM und PCM Materialien, Testmethoden und Komponentendesign von kompakten Wärmespeichern beschäftigt.

Copyright: AEE INTEC

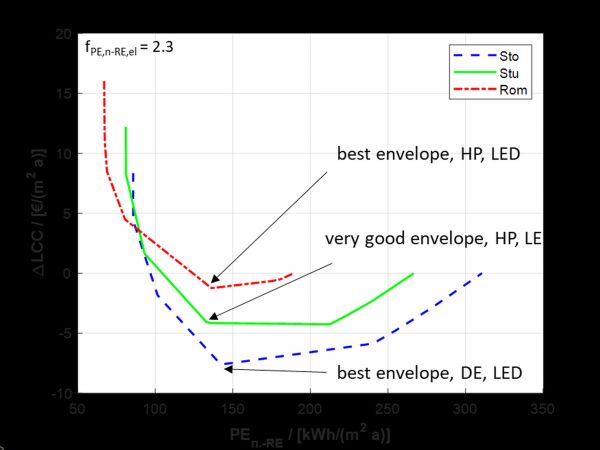

life cycle cost

Linien mit dem geringsten Unterschied bei den Lebenszykluskosten je nicht-erneuerbarer Primärenergie verschiedene HLK-Konfigurationen und BIPV im Bürogebäude in Stockholm (Sto), Stuttgart (Stu) und Rom. LCC umfasst Investitionen, Wartung und Betrieb über einen Zeitraum von 20 Jahren. HP steht für Wärmepumpe und DE für Direktelektrisch.

Copyright: Universität Innsbruck

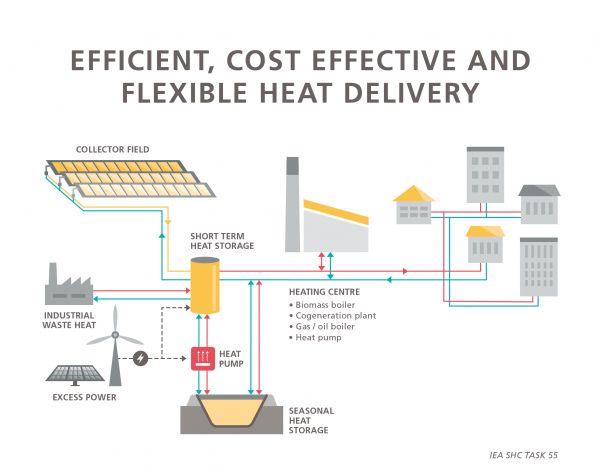

Solare Fernwärme mit Strom-Wärme-Kopplung

Schema eines Fernwärmesystems mit Wärmeeinspeisung aus zentralen solarthermischen Kollektoren, Industrie-Abwärme, Heizzentrale, Wärmepumpe und mit Kurzzeit- und saisonalem Wärmespeicher. Quelle der Wärmepumpe ist der saisonale Speicher. Überschussstrom aus PV- und Windanlagen wird für den Betrieb der Wärmepumpe verwendet.

Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute

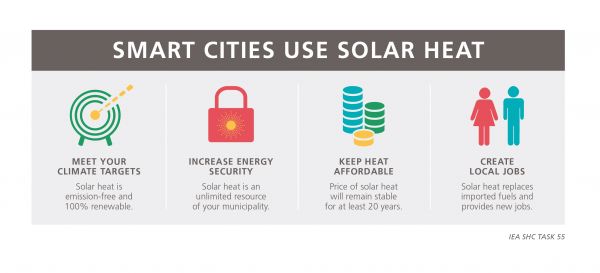

Solarwärme in Smart-Cities

Auflistung der wesentlichen Vorteile der Solarwärme: sie ist emissionsfrei und zu 100% erneuerbar, sie erhöht die Versorgungssicherheit, der Preis ist bezahlbar und bleibt über 20 Jahre konstant, sie ersetzt importierte Energieträger und bietet neue Arbeitsplätze.

Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute

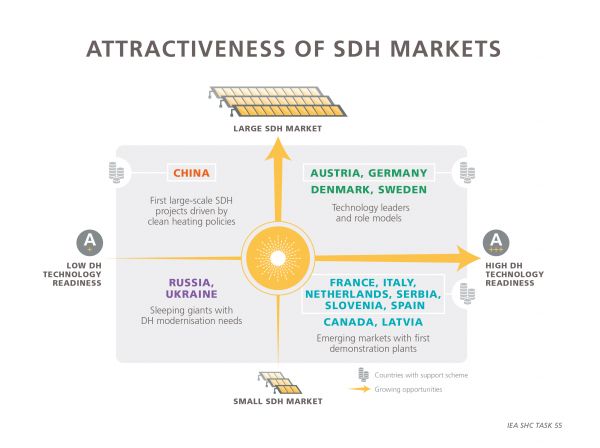

Attraktivität der Märkte für solare Fernwärme

Diagramm mit 4 Bereichen je nach Technologiereife der Fernwärme (gering bzw. hoch) und Markt für solare Fernwärme (klein bzw. groß). Im Bereich geringe Reife und kleiner Markt befinden sich Russland und Ukraine; im Bereich geringe Reife und großer Markt befindet sich China; im Bereich hohe Reife und kleiner Markt befinden sich Frankreich, Italien, Niederlande, Serbien, Slowenien, Spanien, Lettland; im Bereich hohe Reife und großer Markt befinden sich Deutschland, Österreich, Dänemark, Schweden, die Technologieführer und Vorreiter sind.

Copyright: IEA SHC Task 55 und European Copper Institute

TCM-Speichersystem-Prototyp im Container zur Integration in ein Einfamilienhaus

Das Bild zeigt ein TCM-Speichersystem mit 3 Modulen in Kombination mit einem Wärmepumpensystem und 2 m³ Pufferspeicher, installiert in einem Container als komplettes Speichersystem. Der Container wird zu einem Einfamilienhaus in Warschau transportiert und neben dem Haus installiert, um überschüssige Solarthermie aus dem Sommer zu speichern und im Winter für die Raumheizung zu nutzen

Copyright: AEE INTEC

Passys Testzelle

Messung der Leuchtdichte einer Solaren Fassade in der Passys Testzelle der UIBK

Copyright: Bartenbach GmbH

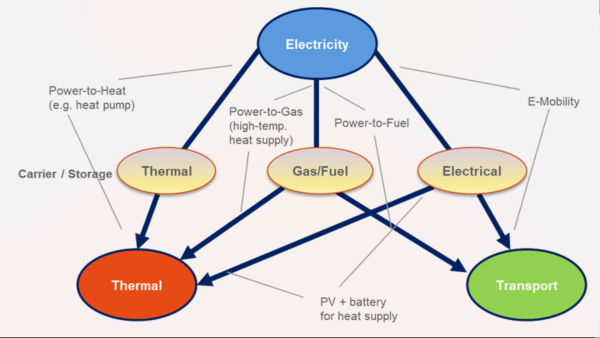

Diagramm des Flexibelen Sektorkopplungsmodells (FSC Model)

Das Energiesystem für Elektrizität besteht aus den Sektoren Elektrizität, Transport und Wärme. Erzeugte Elektrizität wird zu den Bedarfsarten Wärmeanwendungen und Transport geführt, entlang den Pfaden Thermische Energie, Treibstoffe und Elektrizität.

Copyright: IEA ES TCP Task35

Erdbeckenspeicher Dronninglund (DK)

Der Erdbeckenspeicher in Dronninglund, Dänemark, mit einem Volumen von 60.000 m3, speichert solare Wärme und Wärme einer Wärmepumpe.

Copyright: Fjernwärme Dronninglund

IEA ES Task 45 Expert:innen beim Hechingen Erdbeckenspeicher

Der Erdbeckenspeicher in Hechingen, Deutschland, wurde schon ausgegraben. Der Speicher wird 2025 vollendet und an das Fernwärmenetz von Hechingen angeschlossen.

Copyright: AEE INTEC, Wim van Helden

Die ehemalige Schule am Kinkplatz bei Nacht

Als Demonstrationsprojekt für das Sondierungsprojekt GreenTech-Renovation dient die Schule am Kinkplatz von Helmut Richter, da bei diesem Gebäude exemplarisch sehr viele Themen zur sinnvollen energetischen Sanierung bearbeitet werden konnten.

Copyright: Mischa Erben

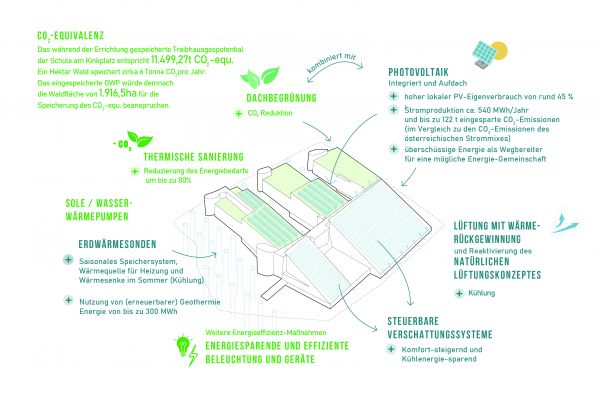

Vorteile einer energetischen Sanierung am Beispiel Schule am Kinkplatz

Die Übertragbarkeit des Projekts trägt dazu bei, die Renovierungswelle zu beschleunigen und konzentriert sich besonders auf schwierige Gebäude mit hohem Energieverbrauch. Die Strategien und Erkenntnisse aus GreenTech-Renovation lassen sich auf alle Gebäude aus den letzten 70 Jahren mit hohen Glasanteilen und mit intelligenten Anpassungen noch weiter übertragen.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

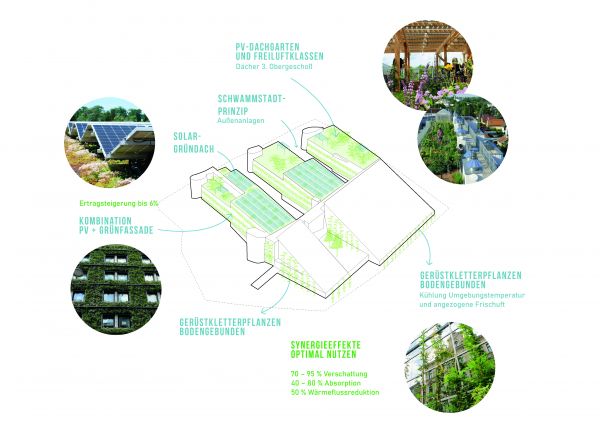

Begrünungskonzept des Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Ergänzend zum Klima- und Energiekonzept und dem Nutzungskonzept werden mit Begrünungsmaßnahmen an der Fassade, am Dach und im Innenraum wirksame Synergien geschaffen. Mit innovativer und abgestimmter Einbeziehung von Vegetation kann das Leistungspotential der Gebäudeoptimierung und der energetischen Maßnahmen gesteigert werden.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

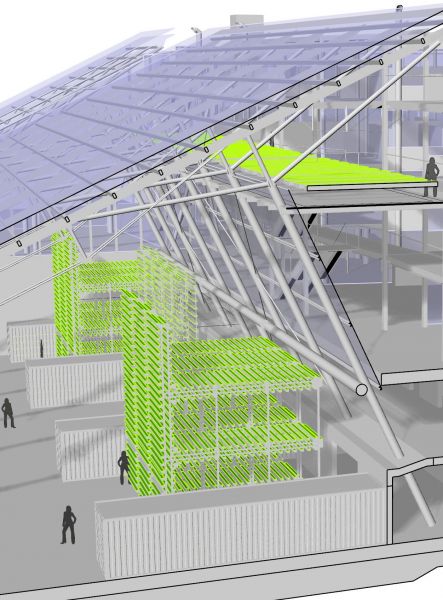

Vertical Farming Konzept für das Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Im Zuge des Sondierungsprojektes entstand die Idee, die Schule am Kinkplatz als Ausbildungsstätte für künftige Urban Farmer oder Vertical Farmer zu nutzen. Besondere Bedeutung wird der Möglichkeit zugeschrieben, die Lebensmittelproduktion als zentralen Bestandteil einer übergeordneten typologischen Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes als Ausbildungszentrum für urbane vertikale Landwirtschaft zu sehen. Damit erhält die Schule am Kinkplatz ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.