Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Thermisch behandelte Holzpellets

Thermisch behandelte Holzpellets (steam exploded) werden in einem geringfügig adaptierten ehemaligen Kohlekraftwerk in Thunder Bay (Kanada) als neuer klimafreundlicher Brennstoff zur Stromerzeugung eingesetzt.

Copyright: Christoph Schmidl

Nationales Vernetzungstreffen 2017 im TU Festsaal. Theodor Zillner (bmvit) und Michael Mandl (tbw research GesmbH)

Im Oktober 2017 fand das nationale Vernetzungstreffen der österreichischen Bioraffinerie-AkteurInnen im Festsaal der TU Wien statt.

Copyright: tbw research GesmbH

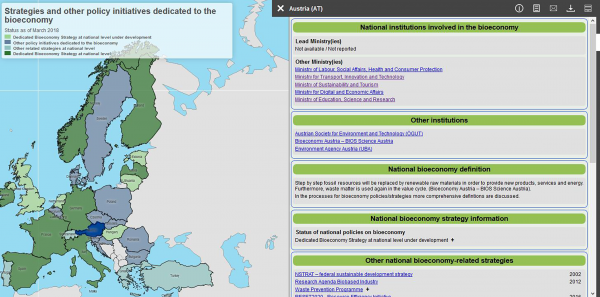

Screenshot Online dashboard zum Bioökonomie Status der EU Mitgliedsstaaten

Ein Screenshot der Online Plattform zum Bioökonomie Status der EU Mitgliedstaaten.

Copyright: IEA Bioenergy Task 42

Vortrag Bochmann

Günther Bochmann präsentiert über die industrielle Applikation der Biogastechnologie auf der Konferenz in Seoul

Copyright: Jerry Murphy

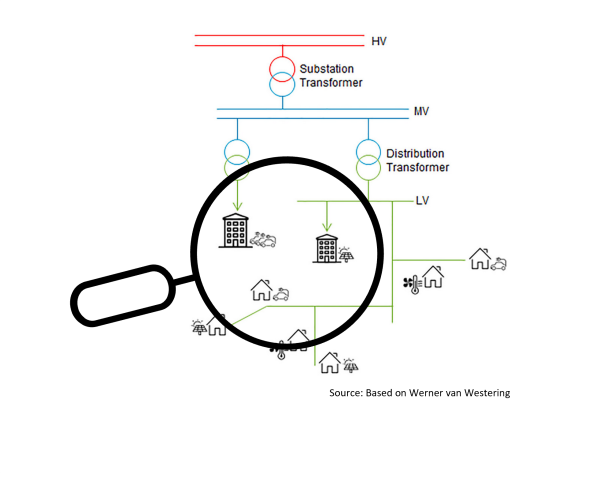

Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit von Verteilnetzanlagen und Netzstatus

Eine Herausforderung für die Nutzung von dezentraler Flexibilität ist die derzeit noch mangelnde Sichtbarkeit der Anlagen und die fehlende Beobachtbarkeit im Verteilnetz, sowie die fehlenden Echtzeitinformationen über die Topologie des Verteilnetzes selbst. Diese Probleme erschweren die Überprüfung des tatsächlichen Flexibilitätsbedarfs ebenso, wie die Validierung oder Messung der bereitgestellten Flexibilität.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology based on Werner van Westering

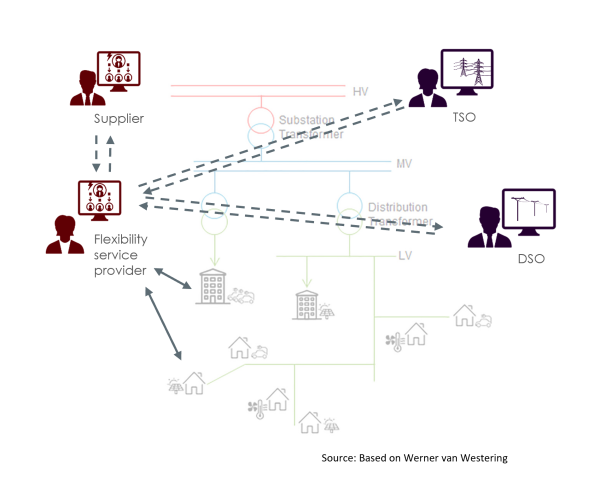

Datenaustausch zwischen verschiedenen Stakeholdern als Herausforderung

Die Daten des Energiesystems und der Datenaustausch zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, sowie Lieferanten und Aggregatoren, reichen derzeit nur begrenzt aus, um eine angemessene Bereitstellung von Flexibilitätsdienstleistungen zu ermöglichen.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology based on Werner van Westering

aspern IQ, Paneele Südostfassade

aspern IQ, Paneele Südostfassade

Copyright: Kurt Kuball

aspern IQ, Gesamtansicht von Westen

aspern IQ, Gesamtansicht von Westen

Copyright: Kurt Kuball

Referenten des ISGAN WG6-Workshops zum Thema Flexibilität für Resilienz und Interaktion der Interessengruppen

Referenten des ISGAN WG6-Workshops zum Thema Flexibilität für Widerstandsfähigkeit und Interaktion der Interessengruppen, Irina Oleinikova , Martha Symko-Davies, Antonio IIliceto, Barbara Herndler, Mihai Calin

Copyright: Susanne Windischberger

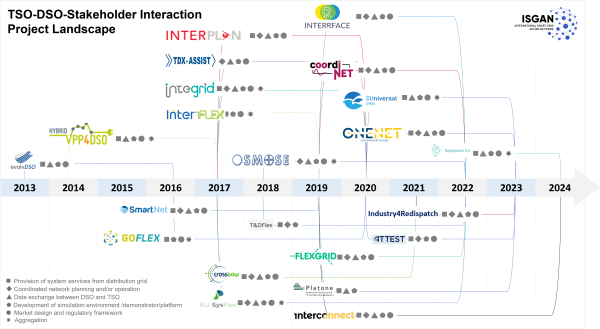

Überblick über die ÜVB-VNB-Projektlandschaft

Übersicht über die ÜVB-VNB-Projektlandschaft, die einen Überblick über die internationalen Projekte (2014-2024) gibt, die für den Bericht ausgewertet und herangezogen wurden. Angegeben sind auch die jeweiligen Schwerpunktbereiche der Projekte

Copyright: Barbara Hernlder

Beispiel für einen LinkedIn-Post für eine Umfrage

Beispiel für einen LinkedIn-Post für eine Umfrage, die in der Anfangsphase des Projekts durchgeführt wurde

Copyright: Barbara Herndler

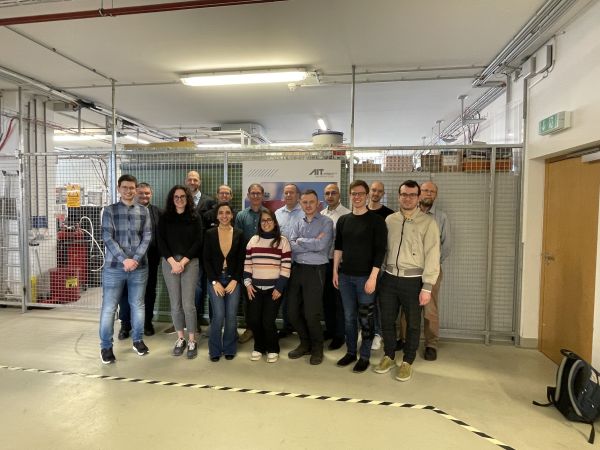

SIRFN-AIT Workshop "Netzbildende Wechselrichter - Herausforderungen bei der Validierung und Prüfung"

Internationale SIRFN ExpertInnen und TeilnehmerInnen des SIRFN-AIT Workshops "Netzbildende Wechselrichter - Herausforderungen bei der Validierung und Prüfung" beim Besuch der Labor-Demonstration im AIT MicroGrid Labor im März 2024

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

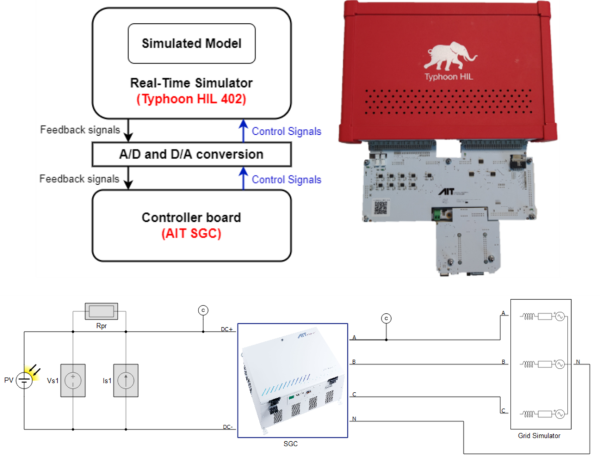

Validierungsumgebung für die SVP EN 50549-10 Testskripte am AIT

Darstellung des Prüfaufbaus am AIT, der für die Validierung der im Rahmen von SIRFN entwickelten Testskripte verwendet wurde. Der Aufbau besteht aus einem Echtzeitsimulationssystem das mit dem Controller Board des AIT Smart Grid Converters verbunden ist.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

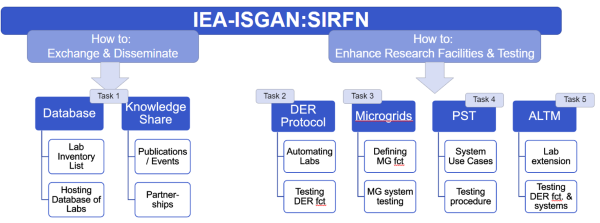

Organisation des SIRFN Netzwerks und technische Themen im Projektzeitraum 2021-2023

Übersicht über die Organisation des SIRFN Netzwerks: Das vom ISGAN Executive Committee (ExCo), dem Entscheidungsgremium innerhalb ISGANs genehmigte Arbeitsprogramm für den Annex 5 ist zwei Teilbereiche gegliedert, die sich einerseits mit der Verbreitung und dem Austausch von Wissen und andererseits mit der Umsetzung konkreter Projekte zur Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur beschäftigen.