Projekt-Bilderpool

Es wurden 411 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Campus der Johannes Kepler Universität in Linz

In der Vogelperspektive zeigt sich das Potential von bestehenden Gebäudeverbänden, wie hier der JKU Campus. Viele Gebäude aus verschiedenen Baualtern können durch thermische und elektrische Sanierung viel effizienter werden. Damit wird es auch leichter, sie mit einem lokalen Energiesystem auf Basis von erneuerbarer Wärme und Kälte zu versorgen - und auch in schwierigen Situationen die kritischen Funktionen aufrechtzuerhalten.

Copyright: AEE INTEC

Versuchsobjekte mit Photovoltaik aus südlicher Richtung, links: unkonditioniert, rechts: mit dem COOLSKIN-System konditioniert

Am Campus der TU Graz stehen zwei identische Versuchsgebäude zur Verfügung, die sich thermisch nahezu identisch verhalten. Das im Projekt COOLSKIN entwickelte Funktionsmuster eines PV-betriebenen fassadenintegrierten Kühl- und Heizsystems wurde in einem der Gebäude eingebaut, das zweite blieb unkonditioniert. In einem 1,5 Jahre dauernden Monitoring wurde das entwickelte System erfolgreich getestet.

Copyright: TU Graz

PAR – Post am Rochus

Ziel des Bauherrn war es, ein modernes, komfortables Gebäude zu planen, zu bauen und zu nutzen. Das Gebäude sollte bei der Erreichung, bei der Inbetriebnahme und beim Betrieb sehr hohe Standards der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz aufweisen. Daher wurde das Bauvorhaben von Forschungsexperten des Austrian Institute of Technology (AIT) unterstützt. Das Gesamtziel war die Verkürzung der Inbetriebnahmephase durch detaillierte Untersuchung und Optimierung der Regelungsstrategien der Gebäudetechnik. Durch die Anwendung einer integralen Planung wurden Bau-/Betriebsunternehmen mit Experten zusammengeführt. Die Ergebnisse wurden klar dokumentiert und Regelungsstrategien wurden vorab hardwaremäßig getestet, so dass Fehlfunktionen erkannt, vermieden und behoben werden konnten.

Copyright: Fotos by Chrisitan Stemper für Österreichische Post AG

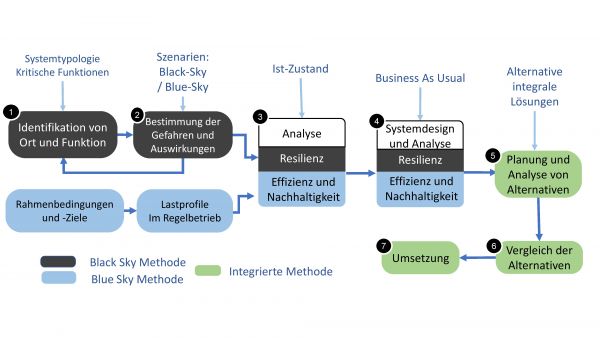

Prozess zur Integration von Resilienz und Nachhaltigkeit in der Energie-Masterplanung

Wie kann Resilienz in der Energieplanung von Gebäuden und Gebäudeverbänden verankert werden? Welche Schritte sind dafür im Prozess nötig? Das Diagramm zeigt die sieben Schritte von der Analyse zur Umsetzung von resilienten Energieversorgungssystemen für Gebäudeverbände mit kritischer Infrastruktur.

Copyright: AEE INTEC

Messaufbau in Testwohnung

Das Bild zeigt den Messaufbau in einer unbewohnten Wohnung des "An der Lan" Feldstudienobjekts der Innsbrucker Immobilien Gesellschaft.

Copyright: Gabriel Rojas, Universität Innsbruck

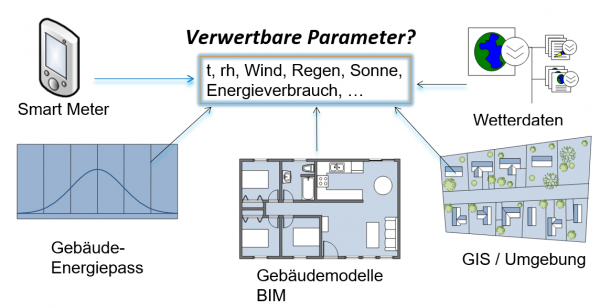

Datenquellen

Schematische Darstellung der verwertbaren Parameter von diversen möglichen Datenquellen

Copyright: Susanne Metzger, Technische Universität Wien

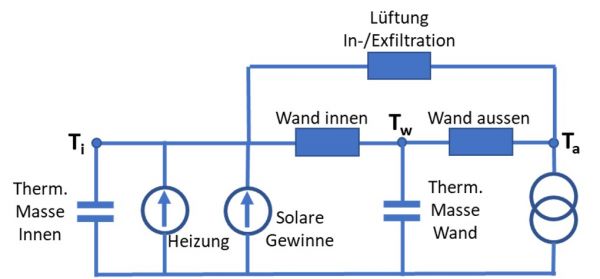

Modellschema

Schema eines Widerstands-Kapazitäten-Modells (RC-Modell) welches die Wärmeströme eines Gebäudes vereinfacht abbilden kann.

Copyright: Gabriel Rojas, Universität Innsbruck

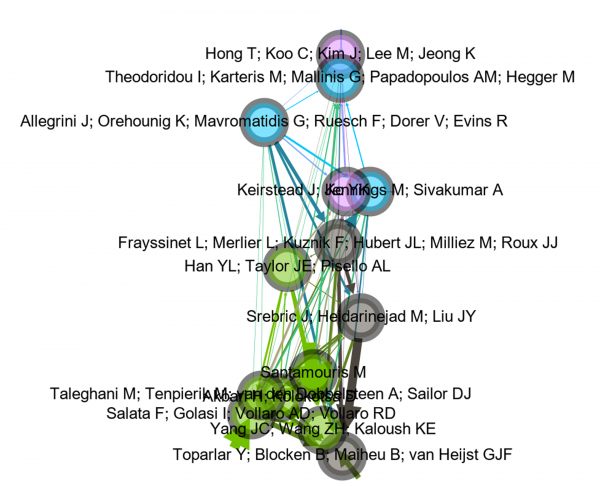

Netzwerkanalyse mittels Gephi

Vergrößerter Ausschnitt des Netzwerks, welches die Verbindungen zwischen Papers (Co-Citations) widerspiegelt, inklusive AutorInnen.

Copyright: ÖGUT

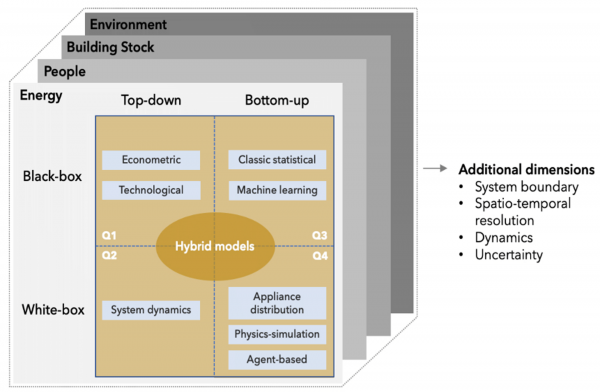

Klassifizierungsschema für Gebäudebestandsmodelle

Das Schema schafft einen flexiblen Rahmen für die Klassifizierung von Modellen, welches: (a) auf bestehenden Klassifizierungs-Frameworks aufbaut und dabei neu entstehende simulationsbasierte, datengesteuerte, und hybride Modellierungstechniken integriert; (b) die potenziellen Unterebenen eines Gebäudebestandsmodells erkennt; und (c) die Beschreibung zusätzlicher Modelldimensionen, die von einer übergeordneten Klassifizierung nicht ohne weiteres erfasst werden können, erfordert

Copyright: Langevin et al (2020)

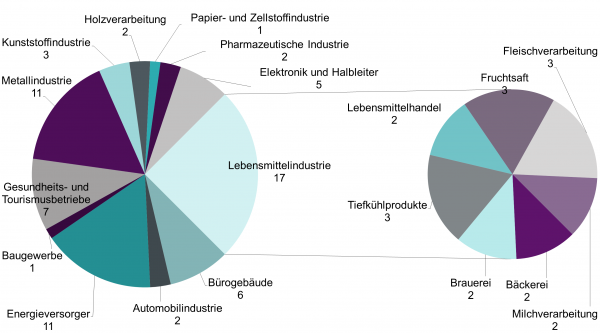

Österreichische Anwendungsbeispiele für Industriewärmepumpen, Verteilung auf Branchen

Es wurden 68 Beispiele für Industriewärmepumpen in Österreich erhoben. Dabei wurden jene Anlagen berücksichtigt, die wärmequellen- und/oder -senkenseitig in einen industriellen oder gewerblichen Prozess eingebunden sind. Die Beispiele stammen aus verschiedenen Branchen, deren gute Eignung für Wärmepumpen bereits bekannt ist, wie der Lebensmittelindustrie (17 Beispiele), Energieversorger (11 Beispiele) und der metallverarbeitenden Industrie (11 Beispiele).

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, TU Graz

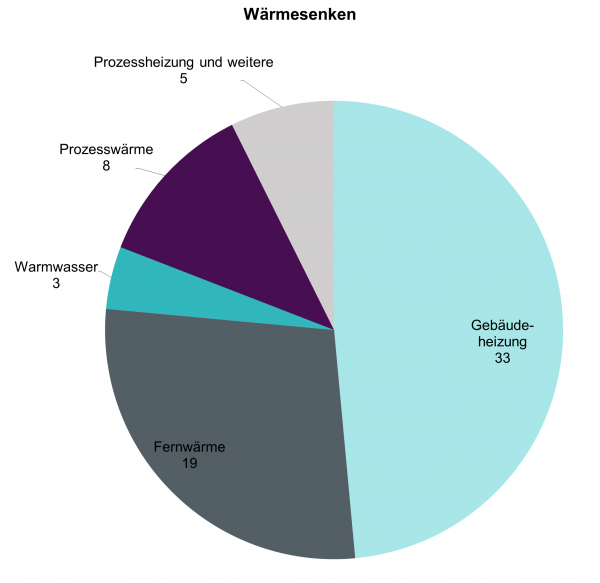

Österreichische Anwendungsbeispiele für Industriewärmepumpen: Wärmesenken

Industrielle Wärmepumpen werden am häufigsten zur Beheizung von Gebäuden (33 Beispiele) oder zur Bereitstellung von Fernwärme (19 Beispiele) eingesetzt. Wärmebereitstellung für Prozesse erfolgt in 13 Beispielen.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, TU Graz

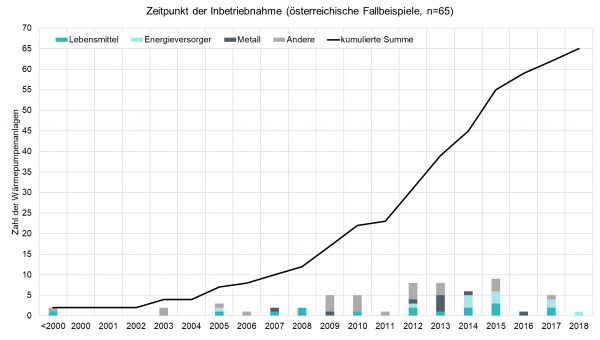

Österreichische Anwendungsbeispiele für Industriewärmepumpen: Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Nach 2012 wurden zahlreiche Anlagen in Betrieb genommen. Das macht deutlich, dass die Verbreitung von industriellen Wärmepumpen in Österreich zunimmt und dass auch mehr Informationen zu diesen Anlagen veröffentlicht werden.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, TU Graz

Außenluftansaugung der Passivhauswohnanlage Lodenareal

Das Foto zeigt den Innenhof der Passivhauswohnanlage in Innsbruck mit den Ansaugöffnungen für die kontrollierte Wohnraumlüftung.

Copyright: G. Rojas, Universität Innsbruck

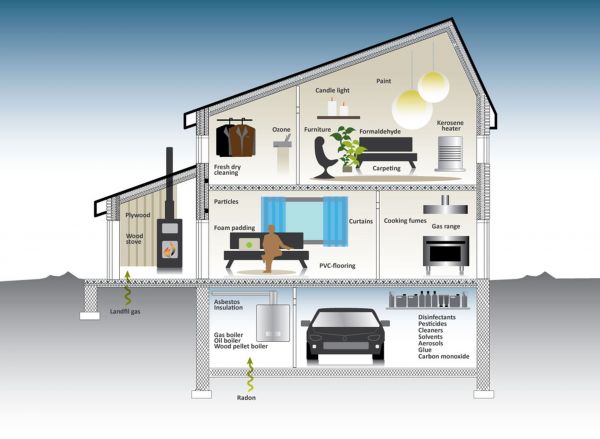

Innenraum-Luftschadstoffe in Wohngebäuden

Die Abbildung illustriert die möglichen verschiedenen Schadstoffquellen der Innenraumluft in Wohngebäuden.

Copyright: B. Oleson, Technical University of Denmark (DTU)

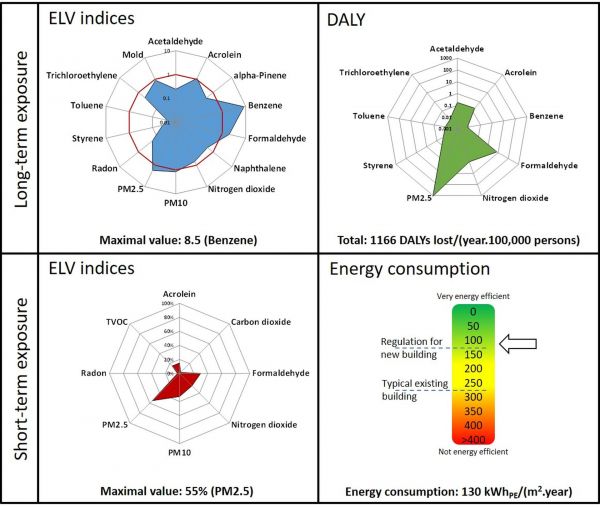

Beispielhafte Darstellung der Raumluftqualitätsbewertung von Subtask 1

Ein Beispiel für eine Raumluftqualitäts-/ Energiesignatur für Niedrigenergie-Wohngebäude (die hier dargestellten Daten dienen nur der Veranschaulichung und stellen keine reale Situation dar).

Copyright: M. Abadie, University of La Rochelle

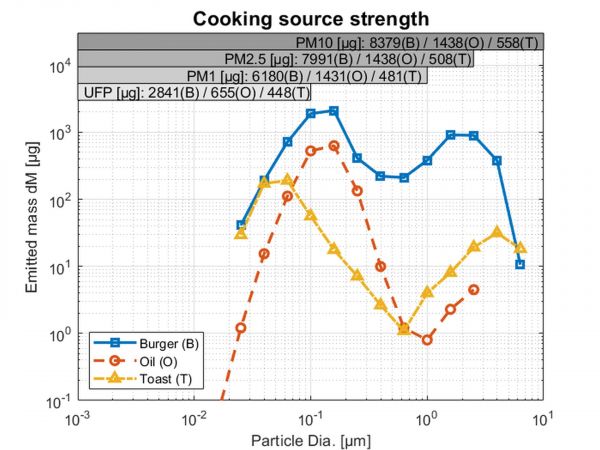

Feinstaubpartikel-Emissionen beim Kochen

Die Abbildung zeigt die emittierte Feinstaubpartikelmasse in Abhängigkeit der Partikelgröße für drei verschiedene Kochprozesse.