Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

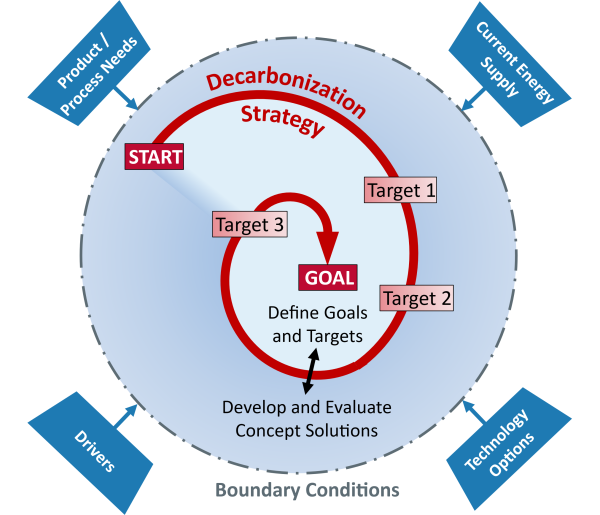

Zusammenhänge bei der Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie

Die Grafik zeigt einzelne Schritte und ausgewählte Einflussfaktoren bei der Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie für einen Industriebetrieb. Mehr Informationen befinden sich im Task 3 Bericht des IEA HPT Annex 58 (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-3/).

Copyright: TU Graz und AIT Austrian Institute of Technology GmbH

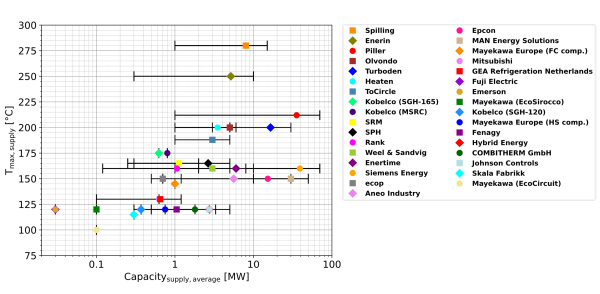

Maximale Versorgungstemperatur in Abhängigkeit von der Heizleistung

Die Grafik zeigt die maximale Versorgungstemperatur von Hochtemperatur-Wärmepumpentechnologien verschiedener Hersteller in Abhängigkeit von der Heizleistung. Mehr Informationen zu den einzelnen Technologien sind auf der IEA HPT Annex 58 Website (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task1/) veröffentlicht.

Copyright: Danish Technological Institute

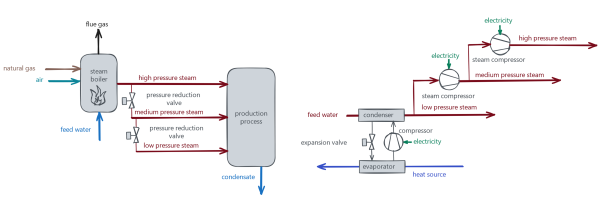

Allgemeiner Vergleich zwischen Dampferzeugung mit Erdgas befeuerten Kessel und Wärmepumpentechnologien

Die Grafik zeigt die herkömmliche Dampferzeugung mit erdgasbefeuertem Kessel im Vergleich zur Dampferzeugung mit Wärmepumpentechnologien. Bei der Dampferzeugung mit erdgasbefeuerten Kesseln wird der Dampf im Allgemeinen mindestens auf dem höchsten im Produktionsprozess benötigten Druckniveau erzeugt und anschließend auf niedrigere benötigte Druckniveaus entspannt. Im Vergleich dazu ist es bei der Dampferzeugung mit Wärmepumpe von Vorteil, wenn nur die Dampfmenge, die auf dem entsprechenden Druckniveau benötigt wird, auch auf diesem Druckniveau erzeugt wird. Eine Entspannung auf ein niedrigeres Temperaturniveau sollte bei der Anwendung von Wärmepumpen vermieden werden. Mehr Informationen zur Dampferzeugung mit Wärmepumpen sind im IEA HPT Annex 58 Task 2 Bericht (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-2-integration-concepts/) zu finden.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

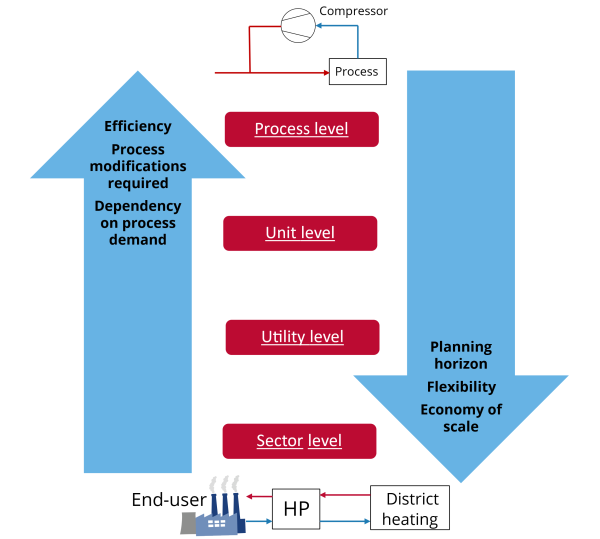

Verschiedene Integrationsebenen von Hochtemperatur-Wärmepumpen und ihrer Auswirkungen

Die Grafik zeigt verschiedene Ebenen, auf denen die Integration einer Hochtemperatur-Wärmepumpe erfolgen kann, sowie die Auswirkungen. Eine genauere Beschreibung ist im Task 3 Bericht des IEA HPT Annex 58 und im Leitfaden für die Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-3/) zu finden.

Copyright: Danish Technological Institute

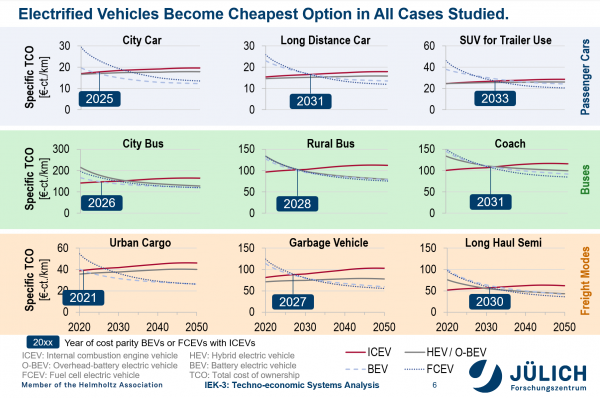

Analyse zum Vergleich von verschiedenen Antriebsoptionen und der Break-Even Punkt der TCO-Kosten.

Der generelle Trend zeigt, dass der BZ-Antrieb ab 2030 in allen Fahrzeugkategorien hinsichtlich der TCO-Kosten gegenüber der VKM und dem BEV konkurrenzfähig ist. Ab 2040 werden für FCEV als auch BEV ähnliche TCO-Kosten in allen Fahrzeugkategorien zu erwarten sein.

Copyright: Forschungszentrum Jülich

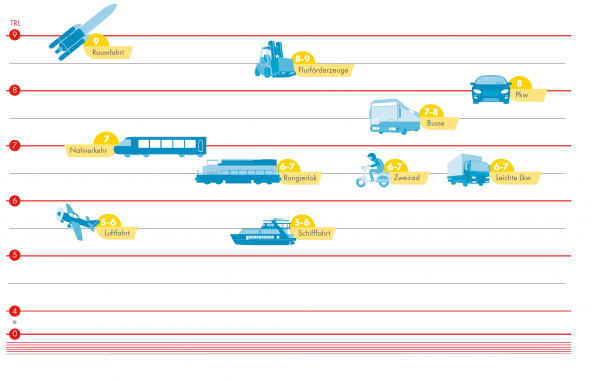

Technology Readiness Level, TRL, verschiedener mobiler Anwendungen von Brennstoffzellensystemen.

Im Bereich der Raumfahrt, Flurförderfahrzeuge, PKWs und Bussen können TRL zwischen 7,5 bis 9 erreicht werden. Leichte Nutzfahrzeuge, Zweiräder und Züge erreichen einen TRL zwischen 6,5 und 7 und die Luft- und Schifffahrt einen TRL von 5,5.

Copyright: Shell Deutschland Oil GmbH

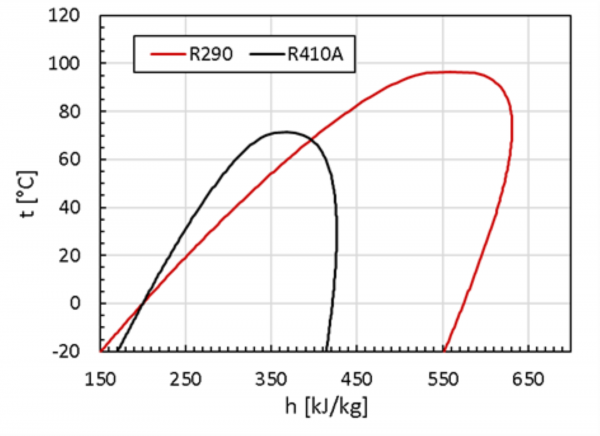

t/h-Diagramme der Kältemittel R290 und R410A

Der Vergleich der im Bild dargestellten t/h-Diagramme der Kältemittel R410A und R290 zeigt die höhere Verdampfungsenthalpie von R290 und den Unterschied in den kritischen Temperaturen.

Copyright: Institut für Wärmetechnik, TU Graz

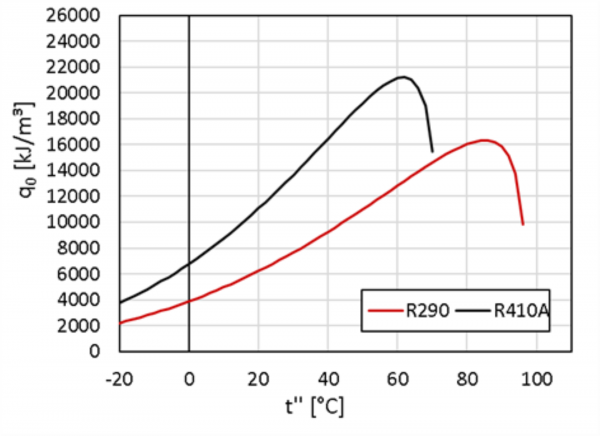

Volumetrische Kälteleistung der Kältemittel R290 und R410A

Im Bild ist die volumetrische Kälteleistung von R290 und R410A in Abhängigkeit von der Taupunkttemperatur dargestellt.

Copyright: Institut für Wärmetechnik, TU Graz

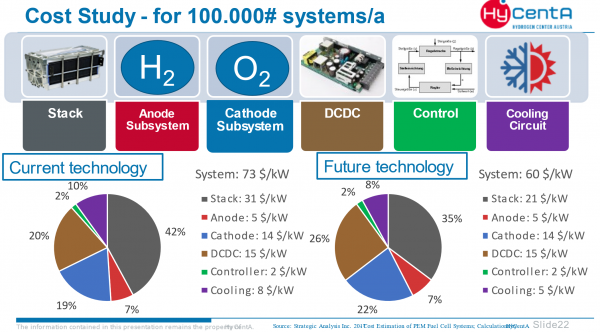

Vergleich von Komponenten-Herstellungskosten für Brennstoffzellen aktuell und zukünftig

Die Kostenanalyse bezieht sich auf einen Absatz von 100.000 Brennstoffzellen-Systemen pro Jahr. Mit der aktuellen Technologien können hierbei bis zu 73 $/kW erzielt werden, bei zukünftigen Technologien 2030 bis zu 60 $/kW. Größtes Reduktionspotential mit minus 33 % liegt beim Brennstoffzellen-Stack.

Copyright: HyCentA Research GmbH

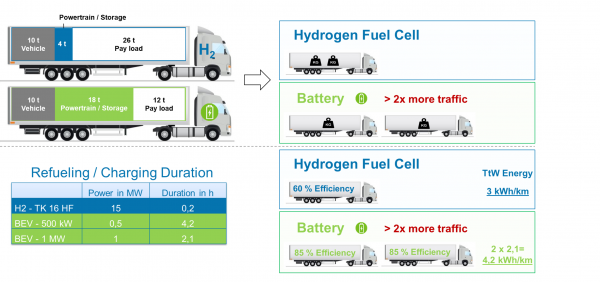

Vergleich batterie-elektrischer/wasserstoffbasierter Antrieb für schwere Nutzfahrzeuge.

Die verminderte Zuladekapazität bei BEV aufgrund des hohen Batteriegewichts führt bei gleicher zu transportierender Last zu einer Verdoppelung des Verkehrs. Dadurch kommt es trotz höherem Wirkungsgrad des BEV-Einzelfahrzeuges zu einem in Summe höheren Energieverbrauch.

Copyright: HyCentA Research GmbH

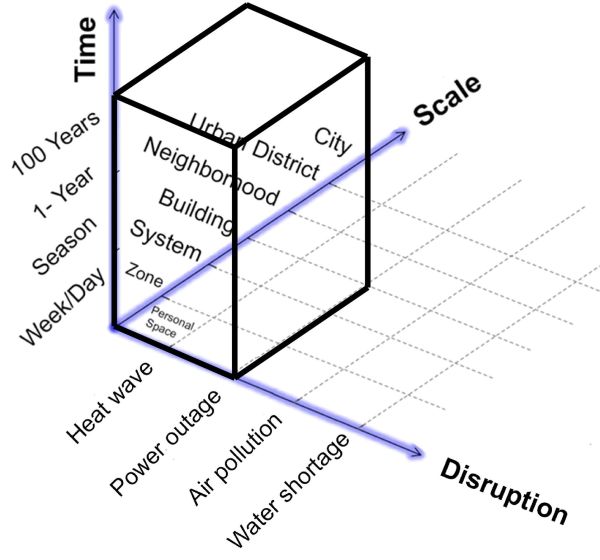

Umfang der Resilienzdefinition

In dieser Abbildung sind die gewählten Systemgrenzen zur Betrachtung von Resilienz von Gebäuden zusammengefasst. Die Definition beschränkt sich auf Gebäudeebene unter Berücksichtigung von Hitzewellen und Stromausfällen, für eine Dauer von den nächsten 100 Jahren.

Copyright: Shady Attia, Ronnen Levinson, Eileen Ndongo, Peter Holzer, Ongun Berk Kazanci, Shabnam Homaei, Chen Zhang, Bjarne W. Olesen, Dahai Qi, Mohamed Hamdy, Per Heiselberg; Resilient cooling of buildings to protect against heat waves and power outages: Key concepts and definition; Energy and Buildings, Volume 239; 2021; 110869, ISSN 0378-7788, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.110869.

Beispiel für fassadenintegrierte Verschattungselemente - Masdar City, Vereinigte Arabische Emirate

In dieser Abbildung ist eine fassadenintegrierte Verschattung zu sehen. Die Aufnahme stammt aus der experimentellen „Öko-Stadt“ Masdar City, Vereinigte Arabische Emirate.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

Beispiel für Fassadenbegrünung an einem Wiener Wohnhaus

In dieser Abbildung ist eine beispielhafte Ausführung einer Fassadenbegrünung an einem Wiener Wohnhaus zu sehen.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

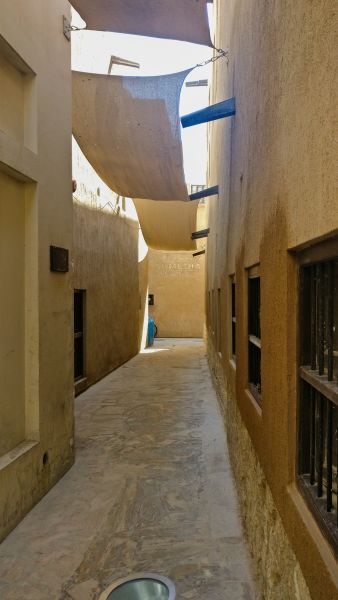

Beispiel für Verschattung eines öffentlichen Weges in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

In dieser Abbildung ist eine Verschattung des öffentlichen Raumes in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate zu sehen.

Copyright: Institute of Building Research & Innovation ZT GmbH

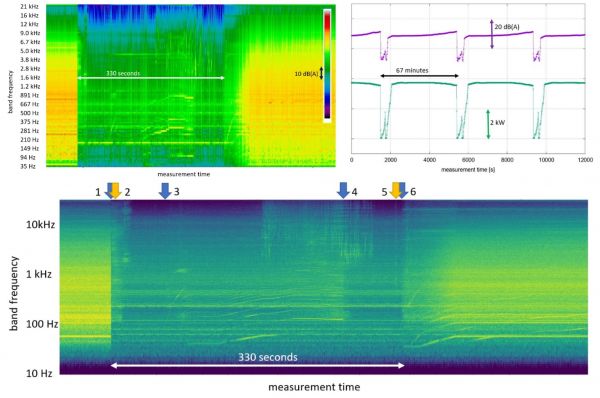

Akustische Signaturen und Zeitverlauf des Schalleistungspegels bei der Enteisung

(oben links) Frequenzaufgelöste akustische Signaturen (Wasserfalldarstellung) während des Abtauens einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zeitaufgelöster Schallleistungspegel in Terzbanddarstellung. (unten) Zeitaufgelöster Schalldruckpegel an einer ausgewählten Mikrofonposition in Schmalbanddarstellung. (oben rechts) A-bewerteter Schallleistungspegel und elektrische Leistungsaufnahme einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit mehreren Abtauzyklen.

Copyright: AIT, Österreich

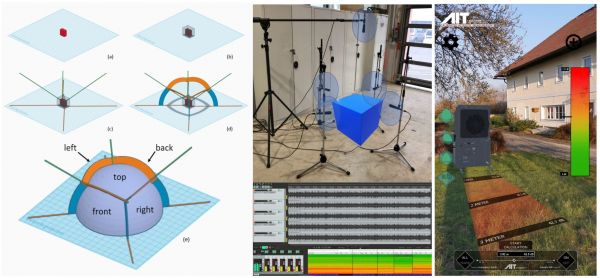

Acoustic App

(links) Visualisierung des Verfahrens zur Messung der Richtwirkung: (a) der rote Kasten stellt das schallabstrahlende HLK-Bauteil (z. B. Wärmepumpe) dar; (b) der Schalldruck wird in einem bestimmten Abstand zu den emittierenden Flächen an 5 Stellen aufgezeichnet - es entsteht eine Messfläche; (c) es werden Strahlen erzeugt, die die Ecken des Emitters mit den Ecken der Messfläche verbinden; (d) Teile der von diesen Strahlen aufgespannten Ebenen schneiden sich mit einer Kugel; (e) endgültige Visualisierung der 5 Teile der Halbkugel, die den 5 Mikrofonmesspositionen zugeordnet sind. (mitte) 5 Mikrofone werden um ein schallabstrahlendes Objekt herum platziert, eines an jeder Seite und eines von oben. Der untere Teil des Bildes zeigt die fünf Signale und ihren entsprechenden Frequenzgehalt in Wasserfallbildern. (rechts) Eine Laborwärmepumpe (SilentAirHP) in einer realen Umgebung mit AR, mit frequenzabhängiger Schallausbreitung.

Copyright: AIT, Österreich

Niedrigstenergiegebäude - D12 – Aspern / Wien

Das Wohngebäude "D12" besteht aus 7 Gebäudeblöcken mit je 4-6 Stockwerken, gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss auf 900 m². Die konditionierte Bruttogeschossfläche beträgt ca. 19.080 m². Die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Gebäude erfolgt hauptsächlich durch unterschiedliche Wärmepumpentechnologien. Das gesamte Energiebereitstellungssystem ist so ausgelegt, dass es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Energiequellen die Demand-Response Fähigkeit unterstützt. Das Gebäudeensemble ist seit März 2016 in Betrieb.

Copyright: Fotos by Herta Hurnaus

Gruppenfoto des IEA HPT Annex 51 Teams

Gruppenfoto des IEA HPT Annex 51 Teams beim Kickoff Meeting bei AIT in Wien von 20.-21. Juni 2017.

Copyright: AIT, Österreich

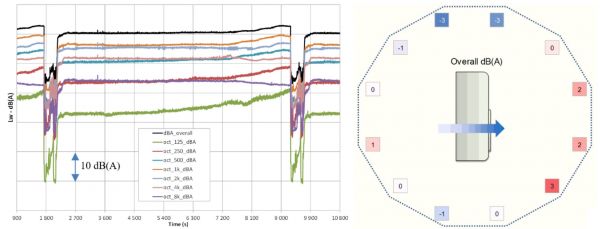

Zeitverlauf von Schallleistungspegel und Abstrahlungscharakteristik

(links) Zeitabhängiger A-bewerteter Schallleistungspegel (in Oktavbändern) zwischen zwei Enteisungsphasen. (rechts) Richtwirkung für den A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel in 75 cm Höhe.

Copyright: AIT, Österreich

Campus der Johannes Kepler Universität in Linz

In der Vogelperspektive zeigt sich das Potential von bestehenden Gebäudeverbänden, wie hier der JKU Campus. Viele Gebäude aus verschiedenen Baualtern können durch thermische und elektrische Sanierung viel effizienter werden. Damit wird es auch leichter, sie mit einem lokalen Energiesystem auf Basis von erneuerbarer Wärme und Kälte zu versorgen - und auch in schwierigen Situationen die kritischen Funktionen aufrechtzuerhalten.