Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

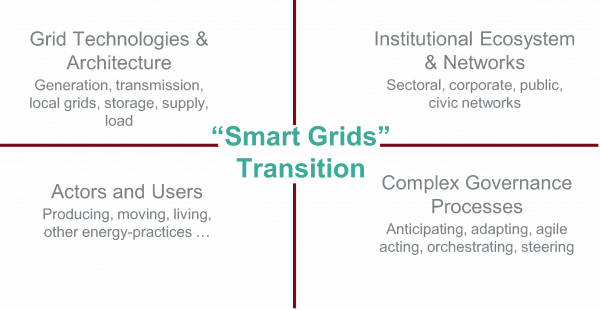

Sozio-technische Dimensionen der Smart Grid Transition

Annex 7 beschäftigt sich mit sozio-technischen Dimensionen der Smart Grid Transition, inbesondere institutionelle und governancebezogene Aspekte und Barrieren zu erforschen, um die Umsetzung von Smart Grids voranzutreiben. Der Fokus liegt hierbei auf dem institutionellen Wandel, der mit der Einführung von Smart Grids zusammenhängt. Der Annex konzentriert sich auf Rahmenbedingungen wie Regulierung und Richtlinien, aber auch informelle Formen sozialer Organisation die durch Kultur, Nutzungsgewohnheiten, sowie psychologische und soziale Aspekte der Energienutzung und der Investition in erneuerbare Energietechnologien gekennzeichnet sind. Auf diese Weise ist der Annex zu bestehenden Annexen innerhalb von ISGAN komplementär zu sehen, soll aber in einen inter- und transdisziplinären Dialog mit diesen treten.

Copyright: AIT - Austrian Institute of Technology

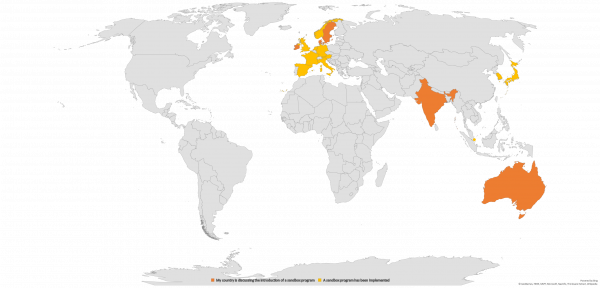

Internationaler Überblick über Regulatorische Experimentierräume

Regulatorische Experimentierräume sind ein Politikinstrument, das die geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, damit Innovierende neue Produkte, Dienstleistungen und Prozesse unter realen Bedingungen testen können, die unter der derzeitigen Regulierung sonst nicht möglich gewesen wäre. Solch ein regulatorisches Experiment sollte in einem zeitlich und/oder physisch abgegrenzten Raum stattfinden und das Ziel verfolgen, technische und/oder Dienstleistungs-Lösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu entwickeln. Die Abbildung zeigt den Stand der Umsetzung von regulatorischen Experimentierräumen in Ländern weltweit.

Copyright: AIT - Austrian Institute of Technology

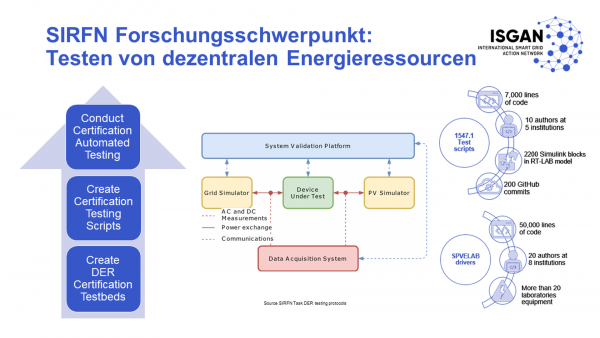

SIRFN Forschungsschwerpunkt: Verfahren für den Test von fortgeschrittenen Funktionen von Wechselrichtern

Im Rahmen des SIRFN Forschungsschwerpunkts entwickeln die SIRFN Labors Testprotokolle für die Validierung der Interoperabilität von dezentralen Energieressourcen, die in einer integrierten Testplattform (System Validation Platform), zur Implementierung eines harmonisierten, internationalen Zertifizierungsstandards für alle dezentralen Energieressourcen in den Stromnetzen eingesetzt werden kann.

Copyright: ISGAN Annex 5 SIRFN

SIRFN Forschungsschwerpunkt: Fortgeschrittene Methoden für Labortests

Im Rahmen dieses SIRFN Forschungsschwerpunkts werden fortgeschrittene Methoden für Labortests von Komponenten und elektrischen Energiesystemen durch neuartige Simulationstechnologien wie Power Hardware-in-the-Loop (PHIL), Controller Hardware-in-the-Loop (CHIL) und Co-Simulation ergänzt, deren praktische Erfahrung jedoch begrenzt und noch nicht verbreitet ist. Dazu nutzen die SIRFN-Partnerlabors ihre erstklassige Forschungsinfrastruktur, um Fachwissen auszutauschen und diese neuen Techniken gemeinsam zu bewerten, mit dem Ziel, die Entwicklung zukünftiger Testverfahren im Rahmen internationaler Standards zu etablieren und geben Empfehlungen für die optimale Anwendung dieser Techniken in Laborumgebungen.

Copyright: ISGAN Annex 5 SIRFN

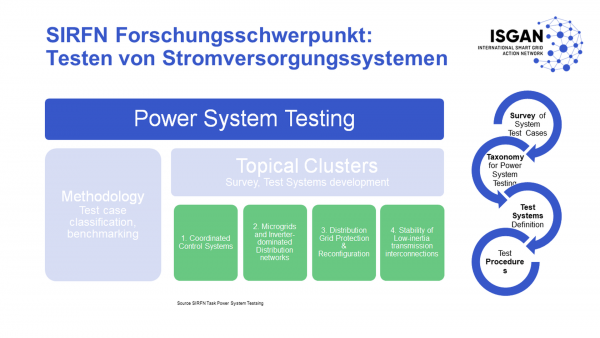

SIRFN Forschungsschwerpunkt: Testen von Stromversorgungssystemen

Im Rahmen des SIRFN Forschungsschwerpunkts Testen von Stromversorgungssystemen „Power System Testing“ bündeln führende internationale Labors ihre Aktivitäten mit dem Anspruch Strategien für das Testen von Systemaspekten digitalisierter, auf erneuerbaren Energien basierender, cyber-physikalischer Energiesysteme zu entwickeln.

Copyright: ISGAN Annex 5 SIRFN

SIRFN Partnerschaften mit Stakeholderorganisationen

Als globales Netzwerk arbeitet SIRFN auch intensiv mit Partnern aus weiteren relevanten Netzwerken zusammen. Diese Netzwerke umfassen dabei Forschung- und Entwicklung, Industrie sowie insbesondere auch den Bereich Standardisierung.

Copyright: ISGAN Annex 5 SIRFN

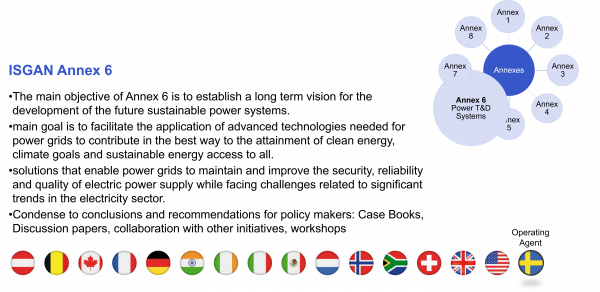

Beschreibung des ISGAN Annex 6

Die Haupt-Aufgaben und Ziele des ISGAN Annex 6 werden beschrieben und die teilnehmenden Länder (Stand Juni 2020) aufgelistet.

Copyright: Susanne Windischberger

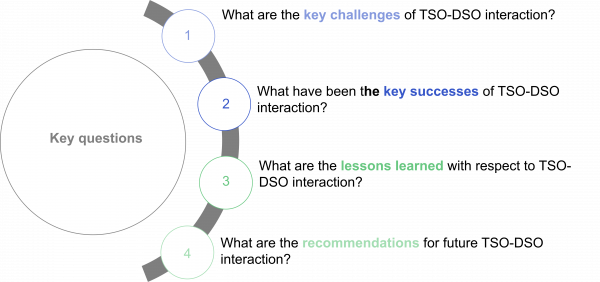

Hauptfragestellungen für die Interaktion zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern

Die wichtigsten Fragestellungen für die Kommunikation zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern sind aufgelistet.

Copyright: Barbara Herndler

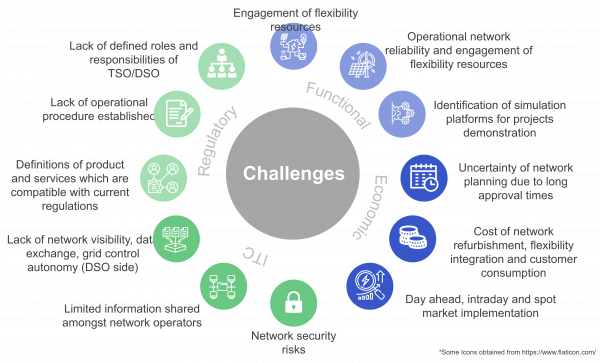

Herausforderungen bei der Interaktion von TSOs und DSOs

Funktionelle, wirtschaftliche, ITC- und regulatorische Herausforderungen für die Interaktion zwischen TSOs und DSOs.

Copyright: Berbara Herndler

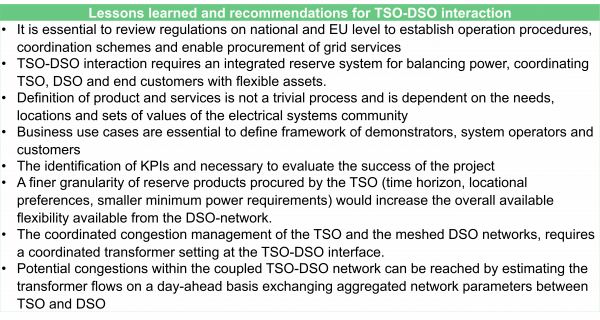

Erkenntnisse und Empfehlungen für die Interaktion zwischen TSOs und DSOs

Projektergebnisse über die Erkenntnisse und Empfehlungen für die Interaktion zwischen TSOs und DSOs sind zusammengefasst.

Copyright: Barbara Hendler

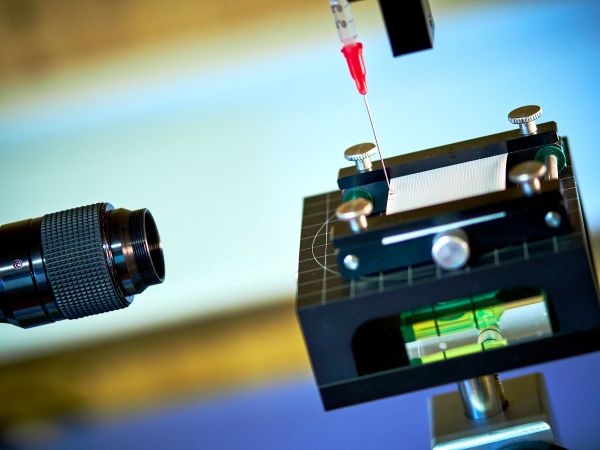

Kontaktwinkelmessung zur Bestimmung der Membraneigenschaften

Absetzen eines Tropfens einer Testflüssigkeit auf der Membran.

Copyright: ACR/schewig-fotodesign

Membrandestillations (MD) Labor Anlage bei AEE INTEC in Gleisdorf

Die MD Labor Anlage bietet die Möglichkeit unterschiedliche Modularten und -größen anzuschliessen, hier zu sehen mit angeschlossener Testzelle. Die Anlage kann zudem in unterschiedlichen Konfigurationen, wie beispielsweise in Direktkontakt-Modus oder mit Vakuum, betrieben werden.

Copyright: AEE INTEC

22. IEA PVPS Task 13 Meeting, Oktober 2019, Chile.

Exkursion des IEA PVPS Task 13 zu Atamos-Tec in der chilenischen Atacama Wüste.

Copyright: Bernhard Kubicek (AIT)

Vertikale, der Fassade vorgesetzte PV-Anlage mit bifazialen Modulen in Neuchâtel

Module mit bifazialen Zellen in einer vertikalen Vorhangfassade. Vergrößerte Zellabstände, dünne Runddrähte (smart wires) als Zellverbinder. Siehe auch Report T13-13:2021 "Designing New Materials for Photovoltaics: Opportunities for Lowering Cost and Increasing Performance through Advanced Material Innovations" und Report IEA-PVPS T13-14:2021 "Bifacial Photovoltaic Modules and Systems: Experience and Results from International Research and Pilot Applications". Download-Link: https://iea-pvps.org/research-tasks/performance-operation-and-reliability-of-photovoltaic-systems/.

Copyright: Karl Berger (AIT)

Photovoltaikanlage im alpinen Raum

Bei einer Photovoltaikanlage im alpinen Gebiet, bei der zwei unterschiedliche Typen von Glas/Backsheet-Modulen verwendet wurden, zeigt - bei identischen Umgebungs und Betriebsbedingungen - eine Type nach wenigen Jahren Risse im Backsheet, während die andere keine Schäden aufweist. Siehe auch Report T13-24:2021 „Qualification of Photovoltaic (PV) Power Plants using Mobile Test Equipment“ und Report IEA-PVPS-T13-25:2022 "Guidelines for Operation and Maintenance of Photovoltaic Power Plants in Different Climates". Download at: https://iea-pvps.org/research-tasks/performance-operation-and-reliability-of-photovoltaic-systems/.

Copyright: Gabriele Eder (OFI)

Inspektion von Photovoltaikmodulen im Feld mit spektroskopischen Methoden

Links: Untersuchung der Materialzusammensetzung und Materialdegradation von Photovoltaikmodulen mitttels Hand-Spektrometer im Feld. Rechts: Modulbacksheet mit vielen parallelen Rissen in der Außenschicht. Siehe Report T13-24:2021 „Qualification of Photovoltaic (PV) Power Plants using Mobile Test Equipment“ und Report T13-13:2021 "Designing New Materials for Photovoltaics: Opportunities for Lowering Cost and Increasing Performance through Advanced Material Innovations". Download-Link: https://iea-pvps.org/research-tasks/performance-operation-and-reliability-of-photovoltaic-systems/