Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

IEA-PVPS Task 14 Netzintegrationsworkshop in Tokyo, Japan

Internationale ExpertInnen aus dem Task 14 sowie dem japanischen Elektrizitätssektor und der Forschung beim NEDO/Task 14-Workshop in Tokyo, Japan im November 2022

Copyright: IEA-PVPS Task 14 - NEDO

Solarpark Tailum Bend, Südaustralien

187 MW Solarpark in Tailum Bend, Südaustralien

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology

Projektmeeting Salzburg

Teilnehmer des Task 19 Workshops zum Thema Risikoanalyse und Risikobewertung im Jänner 2018 in Salzburg.

Copyright: Energiewerkstatt Verein

Rotorblattvereisung

Ansicht eines Rotorblatts mit leichten Schnee- und Eisanlagerungen im winterlichem Umfeld.

Copyright: Energiewerkstatt Verein

Internationaler Workshop zu Eisfall-Risikoabschätzungen in Salzburg

Für den 4. und 5. November 2021 hatte die Energiewerkstatt im Rahmen des Task 19 der IEA Forschungskooperation zu einem Workshop zu Eisfall-Risikoabschätzungen eingeladen. Ziel war die Überarbeitung der unter Schirmherrschaft der IEA herausgegebenen Internationalen Empfehlungen zur Risikoabschätzung von Eisfall und -wurf. Die neue Edition des Dokuments wurde von der Expertengruppe unter Leitung der Energiewerkstatt im Frühjahr 2022 veröffentlicht.

Copyright: Claas Rittinghaus

Template eines universellen Gefahrenzeichens für Eisfall

Im Rahmen der Überarbeitung der IEA Wind TCP Ice Fall Recommendations wurde die Vorlage eines universellen Gefahrenzeichens für Eisfall erarbeitet.

Copyright: Hector Rodriguez

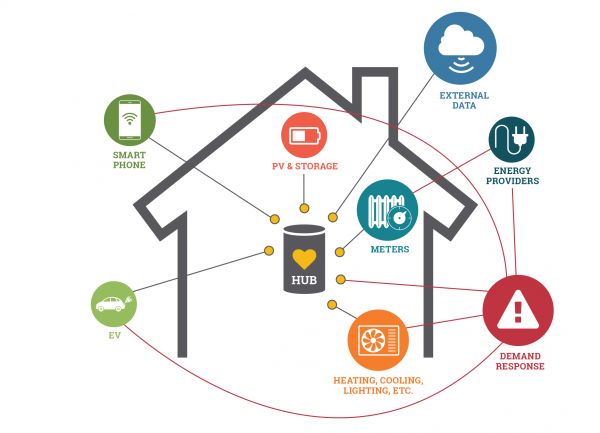

Smart Home Dienstleistungen

Smart Homes können eine Reihe von Aufgaben übernehmen und bringen viele Vorteile für Haushalte, z. B. Energiemanagement (Energieeffizienz), Nachfragesteuerung (Beitrag zur Regulierung des Energiebedarfs), Stromerzeugung, Stromspeicherung und -einspeisung in das Stromnetz, Komfort, Sicherheit, Unterhaltung und Haushaltsführung (Planung, Online-Shopping), spezialisierte Dienstleistungen (Wellness- oder Gesundheitsmanagement) und betreutes Wohnen.

Copyright: IEA 4E Electronic Devices and Networks Annex - EDNA (https://edna.iea-4e.org/)

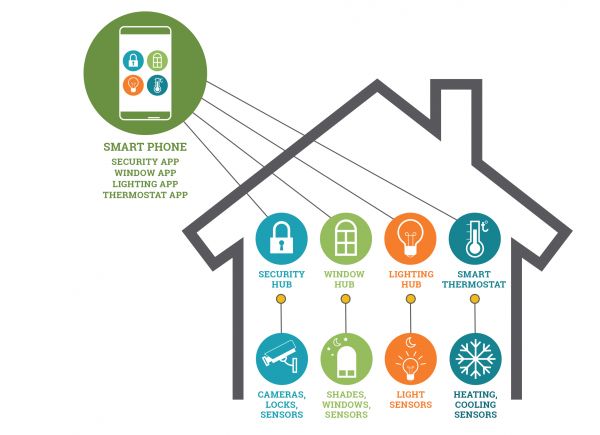

Smart Home mit mehreren smarten Systemen und Schnittstellen

Smart Home mit mehreren smarten Systemen und Schnittstellen, z. B. Smart Meter-Anzeige, Beleuchtungssteuerungsanzeige, Heizungs- und Kühlungssteuerungsanzeige, Anzeige des Fensterstatus usw. Dies wirft Bedenken hinsichtlich der Interoperabilität und Akzeptanz durch Benutzer auf.

Copyright: IEA 4E Electronic Devices and Networks Annex - EDNA (https://edna.iea-4e.org/)

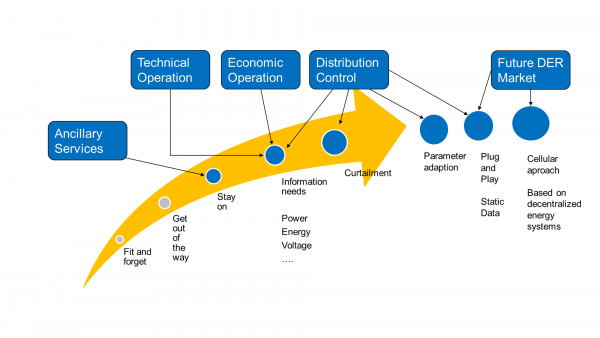

Entwicklungspfad der Photovoltaik im zukünftigen Smart Grid

Im Rahmen der internationalen Kooperation im Task 14 wurde eine Übersicht über aktuelle Demonstrationsprojekte von Kommunikations- und Steuerungskonzepten mit einem Schwerpunkt der IKT bezogener Aspekte der Smart-Grid-Integration von Photovoltaik erstellt. Auf Basis dieser Erfahrungen wurde ein universeller Entwicklungspfad skizziert, der die mögliche Einbindung der Photovoltaik in einem zukünftigen Smart Grid und den Übergang von einer rein passiven Rolle hin zu einer aktiven Integration in die Netzregelung und die Energiemärkte beschreibt.

Copyright: IEA-PVPS Task 14

Projektmeeting Salzburg

Teilnehmer des Task 19 Workshops zum Thema Risikoanalyse und Risikobewertung im Jänner 2018 in Salzburg.

Copyright: Energiewerkstatt Verein, IEA Wind Task 19

Rotorblattvereisung

Ansicht eines Rotorblatts mit leichten Schnee- und Eisanlagerungen im winterlichem Umfeld.

Copyright: Energiewerkstatt Verein

Diskussion der Arbeitsgruppe 7 mit Ländervertretungen während der Executive Committee 28 Tagung

Diskussion zur Auswahl der Themen und ihre Ausarbeitung in der Arbeitsgruppe 7

Copyright: ISGAN

Präsentation der Ansätze für Bevölkerungseinbindung im Energiebereich in Österreich

Erklärung der Ansätze für Bevölkerungseinbindung anhand von Kampagnen öffentlicher und privater Akteure

Copyright: ISGAN

Branislav Iglár und Klaus Kubeczko bei der Präsentation des Arbeitsprogramms in Utrecht

Präsentation des Arbeitsprogramms vor dem Executive Committee des ISGAN

Copyright: ISGAN

Klaus Kubeczko hält eine Keynote bei einer Session der Mission Innovation Austria 2024

Präsentation zum Thema Reallabore: Instrumente der FTI-Politik oder transformative Klima- und Energiepolitik?

Copyright: Branislav Iglár

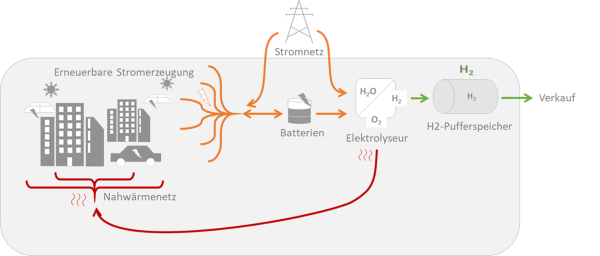

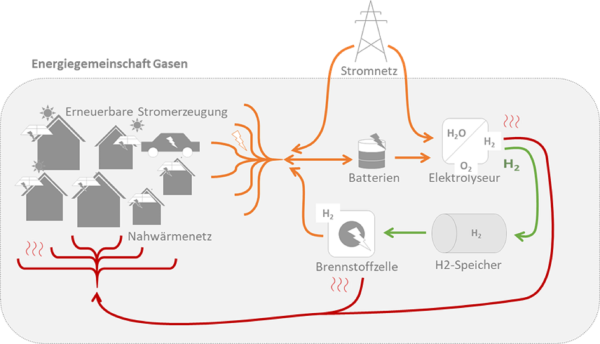

Quartiertyp 1: Energiegemeinschaft im urbanen Raum

Das Bild stellt schematisch die Energieflüsse in Quartiertyp 1 (Energiegemeinschaft im urbanen Raum mit dem Einsatz von Wasserstoff-Technologie) dar.

Copyright: Österreichische Energieagentur

Quartiertyp 2: Energiegemeinschaft im ländlichen Raum

Das Bild stellt schematisch die Energieflüsse in Quartiertyp 2 (Energiegemeinschaft im ländlichen Raum mit dem Einsatz von Wasserstoff-Technologie) dar.

Copyright: Österreichische Energieagentur

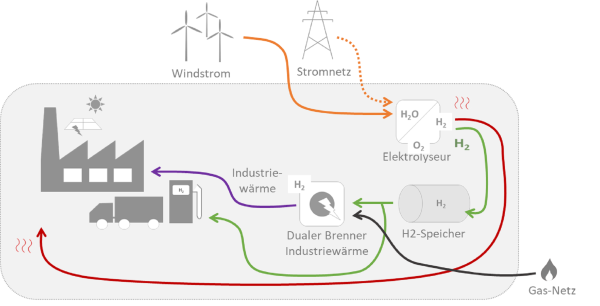

Quartiertyp 3: Energiegemeinschaft im ländlichen Raum

Das Bild stellt schematisch die Energieflüsse in Quartiertyp 3 (Industrielles Areal mit dem Einsatz von Wasserstoff-Technologie) dar.