Projekt-Bilderpool

Es wurden 172 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Bottlenecks und Herausforderungen bei Transformationsprozessen

Bottlenecks und Herausforderungen bei Transformationsprozessen

Copyright: AEE INTEC / Ingo Leusbrock

Übersicht Transformationplan

Übersicht Transformationplan

Copyright: AEE INTEC / Ingo Leusbrock

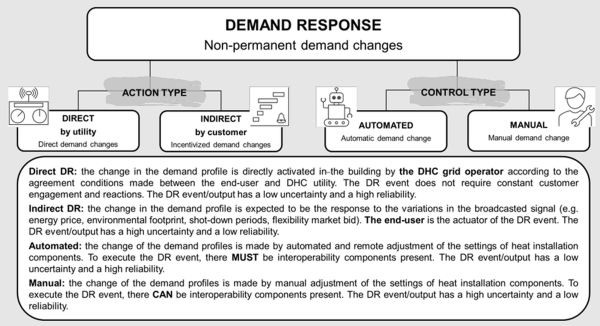

Darstellung der vier Demand Response Typen

Durch die Kombination der beiden Aktions- und Steuerungstypen lassen sich vier verschiedene Arten der Laststeuerung unterscheiden: 1) Direkt automatisiert (z. B. Aktions- und Steuerungstypen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus); 2) Indirekt automatisiert (z. B. modellprädiktive Steuerung im Gebäude, die auf das von DHC gesendete Signal reagiert), Aktions- und Steuerungstypen zeichnen sich durch geringe bzw. hohe Zuverlässigkeit aus; 3) Direkt manuell (z. B. DHC-Betreiber besucht das Haus oder sitzt im Kontrollraum und drückt den Knopf), Aktions- und Steuerungstypen zeichnen sich durch hohe bzw. geringe Zuverlässigkeit aus; 4) Indirekt manuell (z. B. Endnutzer, die die Einstellungen physisch oder mithilfe von Fernsteuerungstechnologie (im Haus umhergehen, auf dem Sofa sitzen und App verwenden) als Reaktion auf das gesendete Signal ändern), Aktions- und Steuerungstypen zeichnen sich durch geringe Zuverlässigkeit aus.

Copyright: Authors of final report IEA EBC Annex 84

Gemeinsamer Workshop des IEA EBC Annex 84 mit dem IEA ES Task 43 („Standardized Use of Building Mass as Storage for Renewables and Grid Flexibility“)

Gemeinsamer Workshop des IEA EBC Annex 84 mit dem IEA ES Task 43 („Standardized Use of Building Mass as Storage for Renewables and Grid Flexibility“)

Copyright: Ingo Leusbrock

Verwendete Terminologie für Demand Response im Rahmen des IEA EBC Annex 84

Im EBC Annex 84 wurde zwischen verschiedenen "Action types" und "Control types" unterschieden.

Copyright: Authors of final report IEA EBC Annex 84

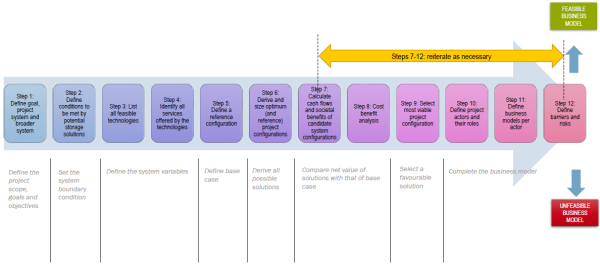

Rahmenwerk für Wertschöpfung und Geschäftsmodelle

Entwicklung von Business Cases auf Basis eines 12-stufigen Ansatzes

Copyright: TNO

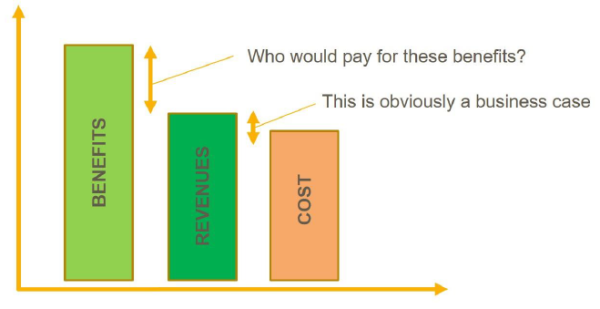

Nutzen, Umsätze und Kostenanalyse

Bestimmung von Projektkosten, Umsätzen und Nutzen zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistung

Copyright: Andreas Hauer

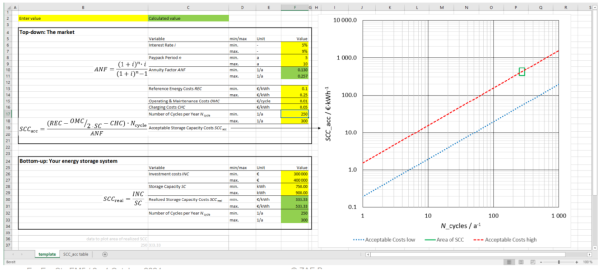

Wirtschaftliches Bewertungstool

Ökonomisches Bewertungstool zur Bestimmung akzeptabler Speicherkosten

Copyright: Christoph Rathgeber

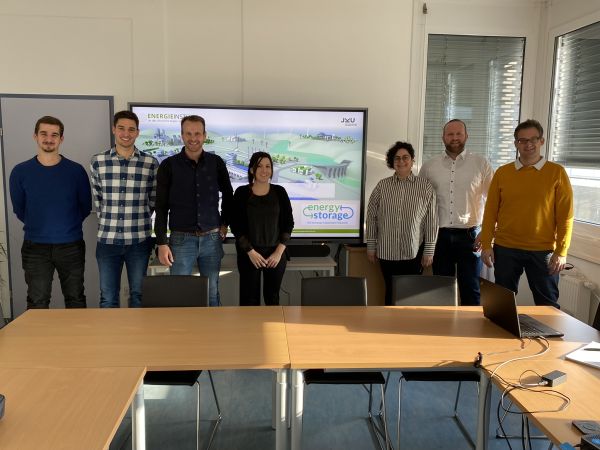

Nationales Task 41 Team

Kick-off Meeting des Task 41 am Energieinstitut an der JKU Linz

Copyright: Task 41 Konsortium

Nationaler Workshop zur Wirtschaftlichkeit der Energiespeicherung

Stakeholderworkshop zur Wirtschaftlichkeit der Energiespeicherung. Vorträge und Diskussion zu thermischen, elektrischen und chemischen Speichertechnologien und deren Einsatzmöglichkeiten.

Copyright: Stefan Puschnigg

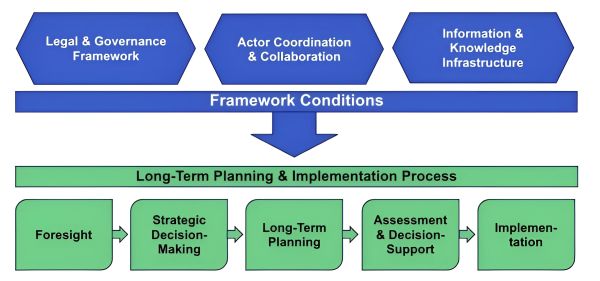

Methodik zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren bei einer vorausschauenden Netzplanung

Eine neue strukturierte Methodik zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren bei der vorausschauenden, langfristigen Netzplanung, die es den wichtigsten Beteiligten ermöglicht, ihre jeweiligen Rollen und Abhängigkeiten zu erkunden und so die Entwicklung effizienter Strategien zur Netzplanung zu erleichtern

Copyright: ISGAN Lighthouse Project (Helena Lindquist)

Policy Brief 2024

Präsentation des Policy Briefs bei CEM15/MI-9

Copyright: Helena Lindquist

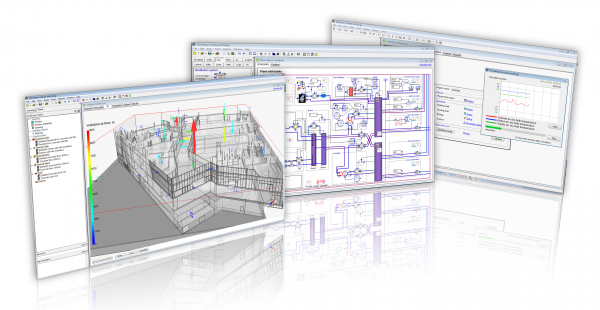

Kombinierte Gebäude- und Anlagensimulation in Echtzeit

Bei einer dynamischen Gebäudesimulation stehen die Zonen (Räume) in Kontakt zu ihrer Umgebung und zu den an sie angrenzenden Bauteilen und den in ihnen sich befindenden Personen, Geräten und Gegenständen. Bei der kombinierten Gebäude- und Anlagensimulation wird zudem die dynamische Wechselwirkung zwischen Gebäude, Anlagentechnik und Regelungstechnik berücksichtigt. Eine Gebäude- und Anlagensimulation, die in Echtzeit an die tatsächlichen Wetterbedingungen und an aktuelle Messdaten aus dem Gebäude angepasst wird, kann dazu beitragen, die Regelung der Gebäudetechnik zu optimieren und damit Energiekosten zu senken und den Nutzerkomfort zu erhöhen.

Copyright: EQUA

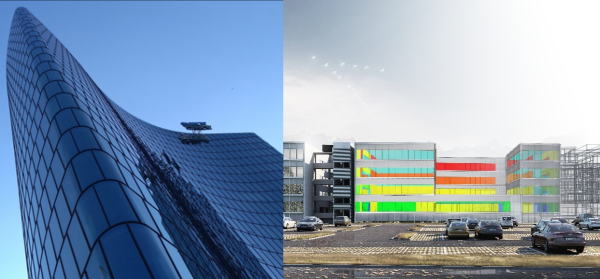

Zwei österreichische Demonstrationsgebäude Digitaler Zwilling

In den letzten Jahren wurden von AEE INTEC zwei Projekte zur Entwicklung und ersten Umsetzung eines digitalen Zwillings an realen Gebäuden in Österreich abgeschlossen. Dieser digitale Zwilling ist ein detailliertes Simulationsmodell mit der Software IDA ICE, das in Echtzeit mit Messdaten aus einem realen Gebäude abgeglichen wird. Dadurch existiert ein Modell, das zu jedem Zeitpunkt den realen Zustand des Gebäudes und seiner Anlagentechnik darstellt. Dieses Modell kann dann zur automatisierten Fehlererkennung oder zur Optimierung der Regelung genutzt werden. Ziel ist ein reduzierter Energiebedarf und ein besserer Nutzer:innenkomfort.

Copyright: AEE INTEC / Arrowhead Tools Project

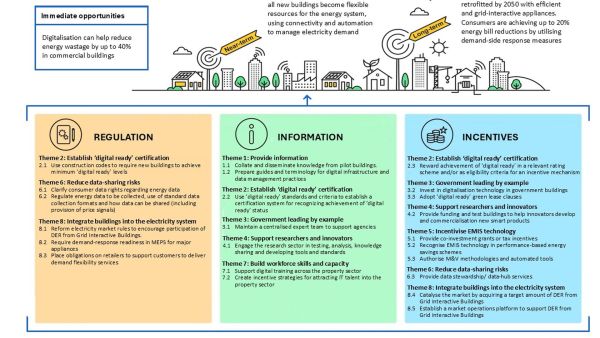

Anhang 81 Maßnahmenpaket

Grafische Darstellung des Maßnahmenpaketes, das in Annex 81 zur Förderung von Data-Driven Smart Buildings entwickelt wurde.

Copyright: Stephen White - format adopted from from IEA, 2023 “Energy Efficiency Policy Toolkit 2023”,

Gruppenfoto IETS Task 21 bei IETS Konferenz 2023

Auf der IETS Konferenz von 9.-11. Mai 2023 in Göteborg wurden die Subtasks und Aktivitäten des IETS Task 21 vorgestellt, sowie zwei Key Note Vorträge und zwei Elevator Pitches zum Task gehalten.

Copyright: Rodin

Gruppenfoto IETS Task 21 Konsortium Meeting in Graz

Am 9. April 2024 fand in Graz ein ganztägiges Meeting des IETS Task 21 statt. Das Meeting bot eine wertvolle Plattform für den Austausch von Erkenntnissen und die Planung weiterer Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der Aufgaben im Rahmen von Task 21.

Copyright: Gahleitner

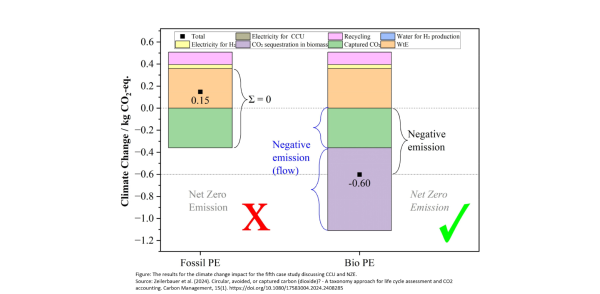

Grafische Illustration unterschiedlicher Begrifflichkeiten aus Zeilerbauer et al. (2024)

Abbildung aus Zeilerbauer et al. (2024) (https://doi.org/10.1080/17583004.2024.2408285), welche anhand eines Use Cases unterschiedliche Begrifflichkeiten aus dem Bereich Circular Carbon diskutiert.

Copyright: Zeilerbauer et al. (2024)

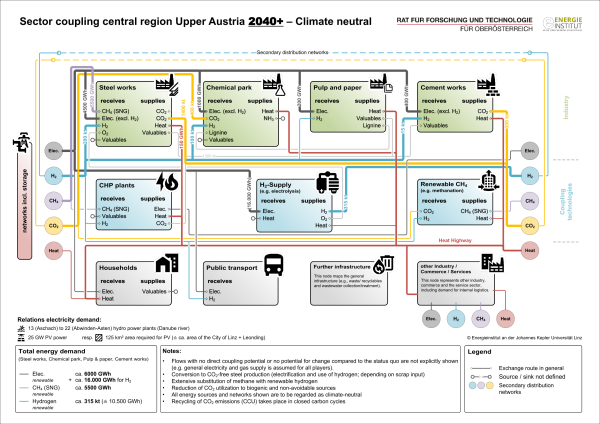

Zukunftsbild OÖ 2040

Die Abbildung zeigt das vom Energieinstitut an der JKU in Abstimmung mit den Stakeholdern entwickelte Zukunftsbild, welches mögliche Energie- und Ressourcenaustäusche im Jahr 2040 in Jahresmengen darstellt.

Copyright: Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz

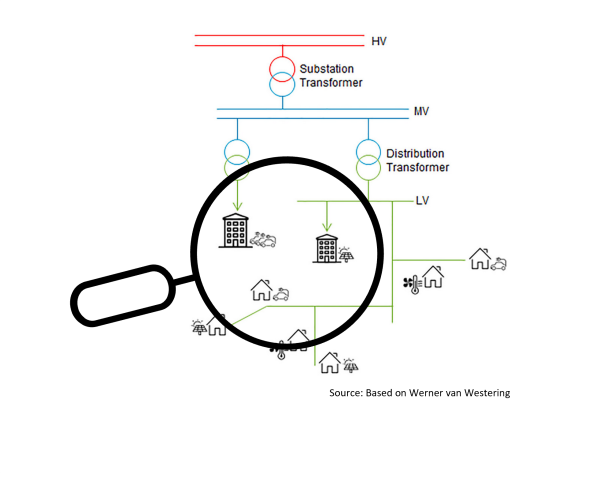

Sichtbarkeit und Beobachtbarkeit von Verteilnetzanlagen und Netzstatus

Eine Herausforderung für die Nutzung von dezentraler Flexibilität ist die derzeit noch mangelnde Sichtbarkeit der Anlagen und die fehlende Beobachtbarkeit im Verteilnetz, sowie die fehlenden Echtzeitinformationen über die Topologie des Verteilnetzes selbst. Diese Probleme erschweren die Überprüfung des tatsächlichen Flexibilitätsbedarfs ebenso, wie die Validierung oder Messung der bereitgestellten Flexibilität.