IEA AFC Annex 31: Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (Arbeitsperiode 2020 - 2024)

Kurzbeschreibung

Alle Aspekte der Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen werden in Annex 31 behandelt. Sowohl Einzelkomponenten als auch Brennstoffzellenstacks und Systemaspekte werden ausführlich behandelt.

Der Schwerpunkt der österreichischen Beteiligung liegt auf Forschung und Entwicklung. Dies umfasst die Charakterisierung, Evaluierung und Optimierung von Brennstoffzellen sowie die Entwicklung von Materialien und Technologien zur Kostenreduktion und Verbesserung von Leistung und Lebensdauer. Die betrachteten Systeme umfassen die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (PEFC) und Direkt-Brennstoffzellen wie die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC) und die Direkt-Ethanol-Brennstoffzelle (DEFC) sowie die entsprechenden Gesamtsysteme. Im Mittelpunkt stehen folgende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

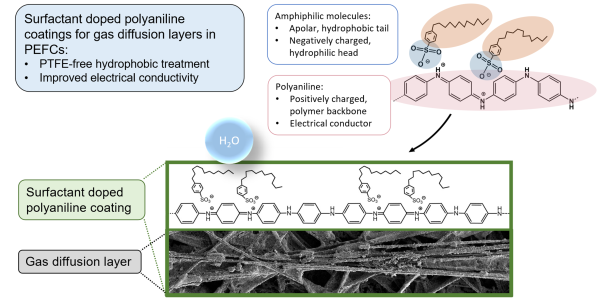

Neue Materialien für Brennstoffzellenstapel

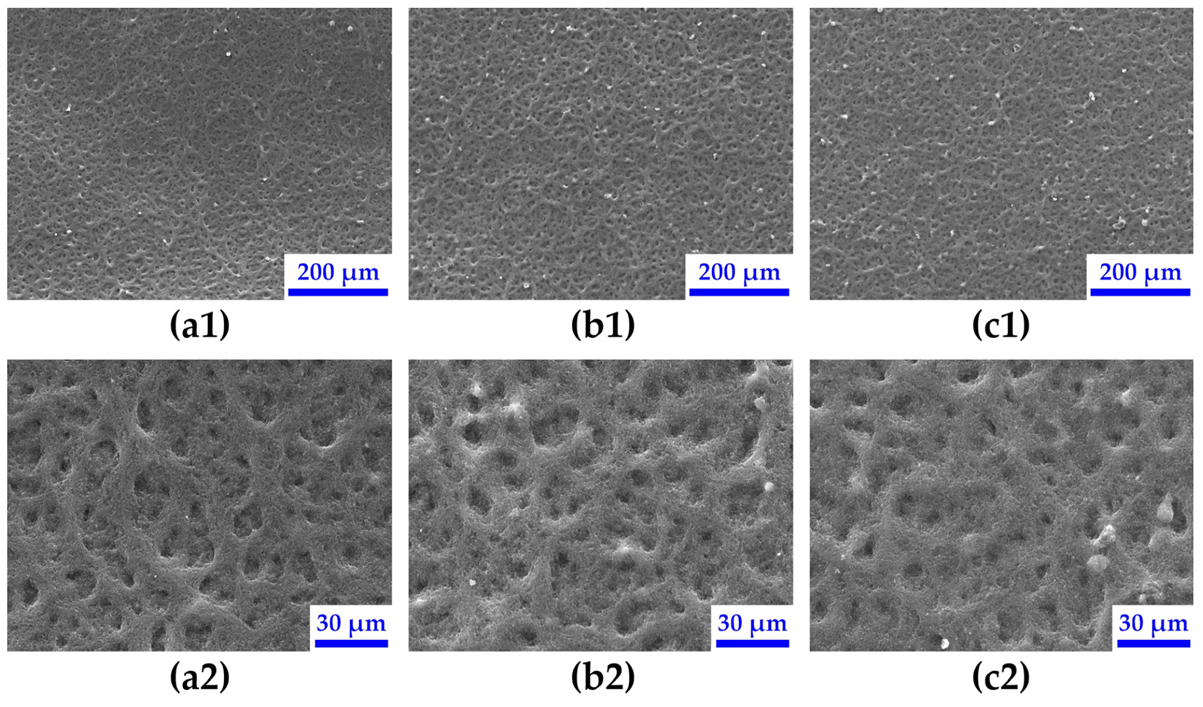

Die Entwicklung von neuartigen Membranen mittels Electro-Spinning sowie die Optimierung der Stabilität von Katalysatorsuspensionen und deren Einfluss auf die Funktionalität von Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen steht im Zentrum dieses Schwerpunkts. Da neue Katalysatorsysteme innovative Herstellungsverfahren erfordern, ist besonders auch die Stabilität bei Sedimentations-, Imprägnierungs- und Sprühverfahren über längere Zeiträume entscheidend.

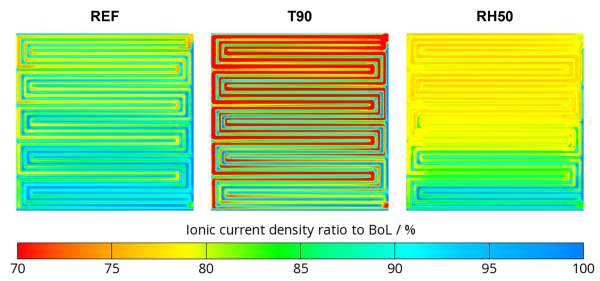

System, Komponenten und Balance-of-Plant- Gesichtspunkte

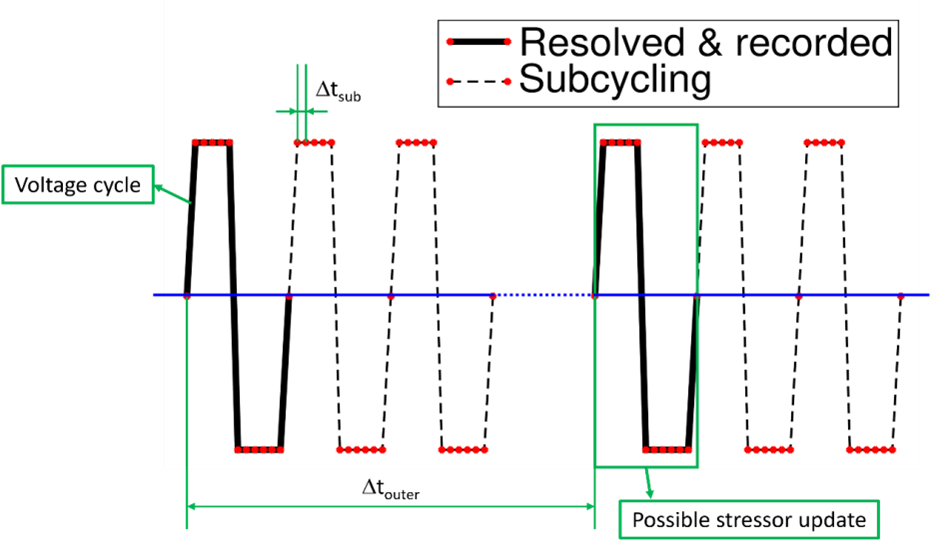

Ein theoretischer Überblick, eine experimentelle Validierung und eine 3D-Analyse des Modells anhand von Daten einer PEM-Brennstoffzelle mit drei Serpentinen unter verschiedenen Betriebsbedingungen wurden erarbeitet. Das Modell verwendet einen Sub-Zyklus-Ansatz, um die Degradation über Zeit und Raum zu steuern. Es zeigt, dass höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeit die Degradation beschleunigen, was die Gesamtleistung und die Menge der elektrochemisch aktiven Oberfläche verringert. Auch die Stromdichteverteilungen, die Einblicke in lokalisierte Degradationsphänomene geben, wurden untersucht.

Brennstoffkonditionierung

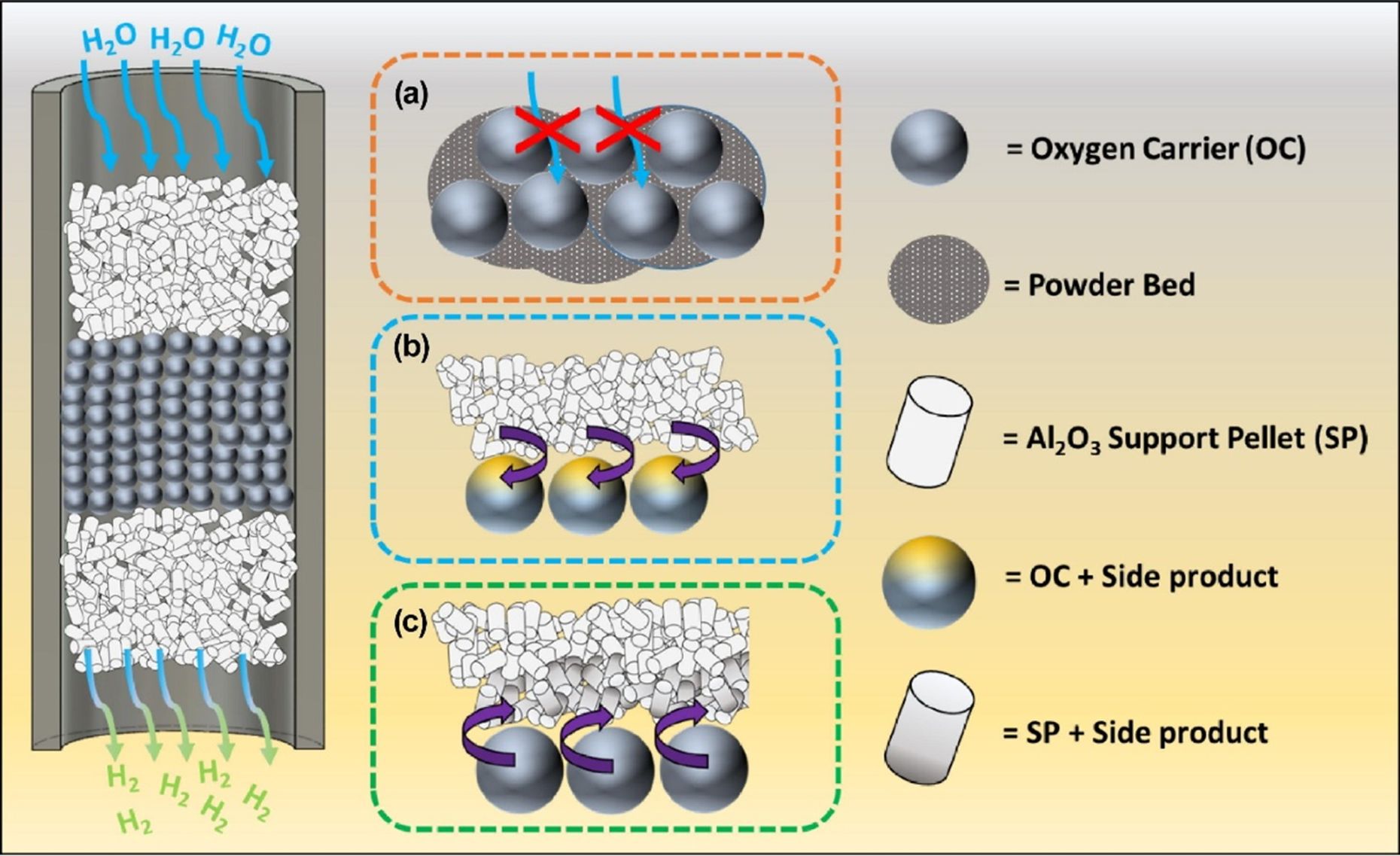

Neuartige strukturiert Sauerstoffträger mit einer Core-Shell-Architektur stellen ein innovatives Konzept zur Vermeidung der Agglomeration von Pellets im Chemical-Looping-Hydrogen-Reaktorsystem dar. Das umweltfreundliche Material auf Eisenbasis behielt eine Sauerstoffaustauschkapazität von über 80 % für 100 Zyklen bei. Detaillierte Untersuchungen zu Inaktivierungseffekten dienen der Verbessrung dieser Technologie zur Bereitstellung von hochreinem Wasserstoff für PEM-Brennstoffzellen.

Projekt-Bilder

Nutzungshinweis: Die unter Projekt-Bilder aufgelisteten Bilder stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Publikationen

IEA Fortschrittliche Brennstoffzellen (AFC) Annex 31: Polymerelektrolyt-Membran-Brennstoffzellen

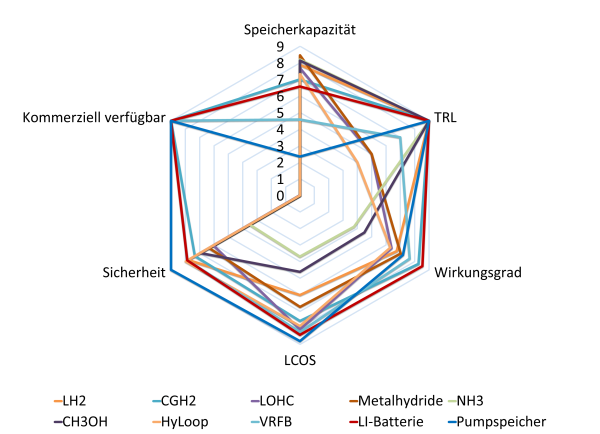

Brennstoffzellen bieten ein erhebliches Potenzial für die Umgestaltung der Energieversorgung und Mobilität. Darüber hinaus kann Wasserstoff als Speichermedium für erneuerbare Energien eingesetzt werden, was Netzstabilität und Versorgungssicherheit erhöht. Annex 31 befasst sich mit der technologischen Entwicklung der Schlüsselkomponenten von Brennstoffzellen, der Systementwicklung sowie der Unterstützung der Markteinführung durch die Analyse und Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen und dem Abbau von Markteintrittsbarrieren.

Schriftenreihe

62/2025

DI Michael Lammer, Joel Mata Edjokola, Dipl.-Ing. Dr.techn. Maximilian Grandi, BSc, Dipl.-Ing. Mathias Heidinger, BSc, Dipl.-Ing. Maximilian Käfer, BSc., Dipl.-Ing. Mario Kircher, BSc., Lis. Dipl.-Ing. Özge Kiziltan, Dipl.-Ing. Eveline Kuhnert BSc, Dipl.-Ing. Magdalena Pauritsch, BSc., Ing. Civ. Lukas Fernando Roessler Escudero, Dipl.-Ing. BSc. Florian Tritscher, Brigitte Hammer, Bakk., Prof. Dr. Viktor Hacker

Herausgeber: BMIMI

Deutsch, 38 Seiten

Downloads zur Publikation

Studien und Papers

- Effects of Catalyst Ink Storage on Polymer Electrolyte Fuel Cells (2023)

- Reduced graphene oxide as efficient carbon support for Pd-based ethanol oxidation catalysts in alkaline media (2023)

- Photometric Method to Determine Membrane Degradation in Polymer Electrolyte Fuel Cells (2023)

- A Review of Accelerated Stress Tests for Enhancing MEA Durability in PEM Water Electrolysis Cells (2023)

- The effect of microscopic phenomena on the performance of iron-based oxygen carriers of chemical looping hydrogen production (2023)

- QPVA-Based Electrospun Anion Exchange Membrane for Fuel Cells (2022)

- A Brief Review of Poly(Vinyl Alcohol)-Based Anion Exchange Membranes for Alkaline Fuel Cells (2022)

- Alkaline Direct Ethanol Fuel Cell: Effect of the Anode Flow Field Design and the Setup Parameters on Performance (2022)

- Ce-modified Co–Mn oxide spinel on reduced graphene oxide and carbon black as ethanol tolerant oxygen reduction electrocatalyst in alkaline media (2022)

- Effect of PdNiBi Metal Content: Cost Reduction in Alkaline Direct Ethanol Fuel Cells (2022)

- On-site production of high-purity hydrogen from raw biogas with fixed-bed chemical looping (2022)

Natural iron ores for large-scale thermochemical hydrogen and energy storage (2022) - Abstract Book of the 13th International Summer School on Advanced Studies of PEFCs (2021)

- Summary: Topical Meeting on Potential for cost reduction and performance improvement of the IEA AFC TCP for PEMFC at component and system level (2021)

- Identifiability Analysis of Degradation Model Parameters from Transient CO2 Release in Low-Temperature PEM Fuel Cell under Various AST Protocols (2021)

- Simulation-Assisted Determination of the Start-Up Time of a Polymer Electrolyte Fuel Cell (2021)

- The Influence Catalyst Layer Thickness on Resistance Contributions of PEMFC Determined by Electrochemical Impedance Spectroscopy (2021)

- The influence of hydrogen sulfide contaminations on hydrogen production in chemical looping processes" (2021)

- Poly(vinyl alcohol)-Based Anion Exchange Membranes for Alkaline Direct Ethanol Fuel Cells (2021)

- Effect of Crosslinking on the Properties of QPVA/PDDA Anion Exchange Membranes for Fuel Cells Application (2021)

- The impact of manufacturing methods on the performance of pelletized, iron-based oxygen carriers for fixed bed chemical looping hydrogen in long term operation (2020)

Teilnehmende Staaten

China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Japan, Mexiko, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA (Leitung)

Kontaktadresse

Prof. Dr. Viktor Hacker

Brigitte Hammer, Bakk.

DI Michael Lammer

Technische Universität Graz

Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik

Brennstoffzellenlabor

Inffeldgasse 25 C, 8010 Graz

E-Mail: viktor.hacker@tugraz.at; brigitte.hammer@tugraz.at; michael.lammer@tugraz.at

Tel.: +43 (316) 873-8780; +43 (316) 873-8781; +43 (316) 873-8795