IEA Struktur und Komitees

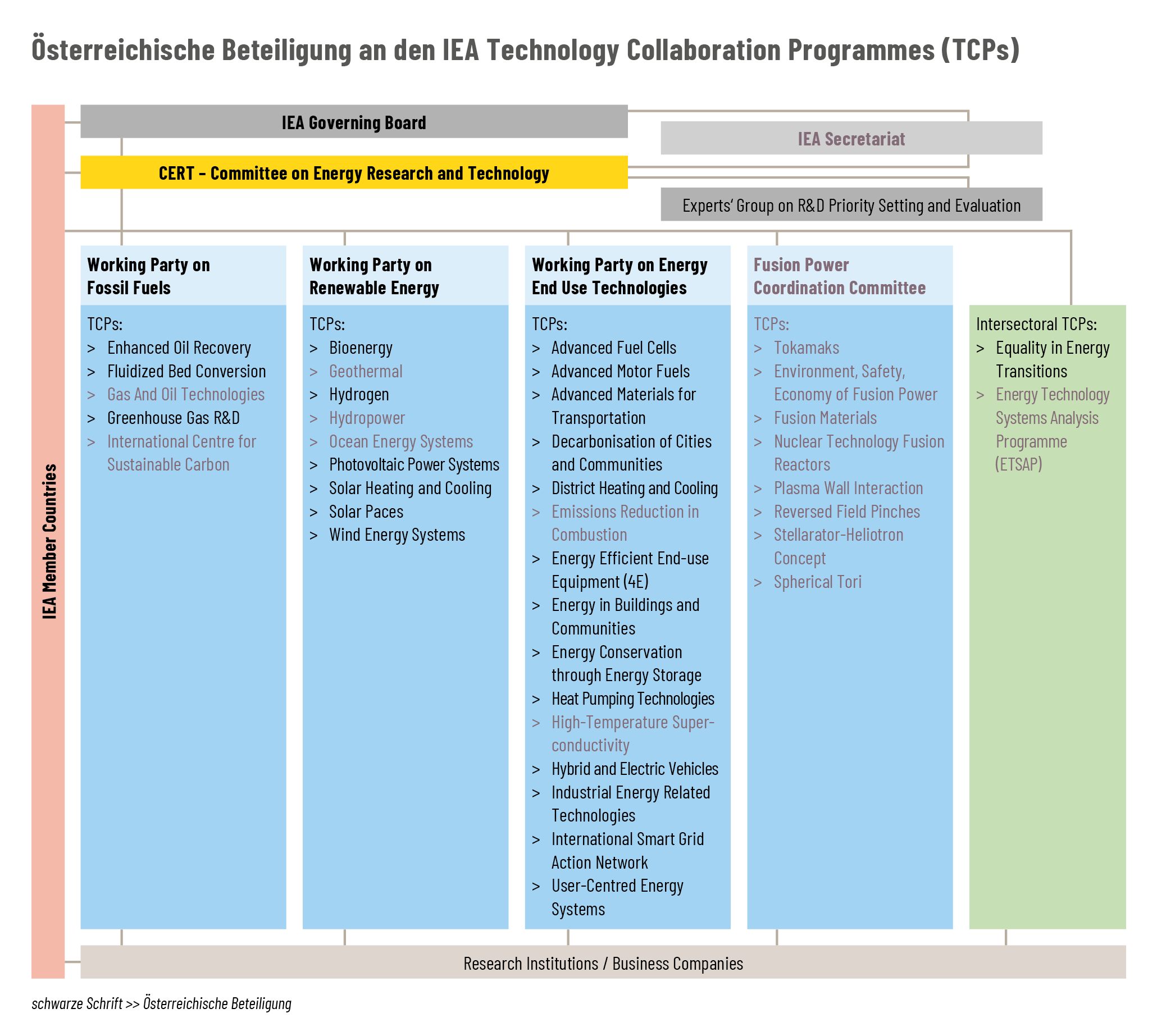

Die Struktur der IEA wird nachfolgend beschrieben, mit Fokus auf jene Bereiche, an denen Österreich beteiligt ist.

Governing Board

Das IEA Governing Board ist das oberste Entscheidungsgremium der IEA und setzt sich aus den Energieminister:innen aus jedem IEA-Mitgliedstaat zusammen. Alle zwei Jahre findet ein Ministerial Meeting statt, in dem die Leitlinien und die strategische Ausrichtung der IEA festgelegt werden. Österreich ist hier durch die Sektion VI/9 im BMIMI vertreten.

IEA-Agenden werden auch von der ständigen Vertretung Österreichs bei der OECD in Paris abdeckt: Volker Holubetz (Energieattaché).

Standing Groups und Komitees

Das wichtigste Gremium im Bereich Forschung und Entwicklung von Energietechnologien ist das Committee on Energy Research and Technology (CERT), in dem die Strategien der IEA im Bereich Energieforschung und Innovation formuliert und begleitet werden. Die österreichische Vertreterin in diesem Gremium ist Mag. Sabine Mitter.

Weitere Standing Groups und Komitees sind:

- Standing Group on Emergency Questions (SEQ),

- Standing Group on the Oil Market (SOM),

- Standing Group on Long-Term Co-operation (SLT),

- Standing Group on Global Energy Dialogue (SGD),

- Committee on Budget and Expenditure (CBE)

Working Parties

Innerhalb des CERT sind die Themenfelder Erneuerbare Energie, Endverbrauchstechnologien, fossile Energien, Fusion und Industrielle Dekarbonisierung in fünf Working Parties organisiert. Die Working Party für Industrielle Dekarbonsierung wurde im Jahr 2023 eingerichtet, um die Transformation der Industrie in Richtung Klimaneutralität zu unterstützen.

Die Expert:innen der Working Parties analysieren und bewerten die Arbeit der thematisch zugeordneten Technology Collaboration Programmes (TCPs) und formulieren Empfehlungen für das CERT. Österreich ist in allen außer in der Working Party "Fusion" vertreten.

Experts Group on R&D Priority Setting and Evaluation (EGRD)

Die Expert:innengruppe fungiert als beratendes Gremium des CERT und soll analytische Ansätze zu F&E Prioritätensetzung, zu Implementierungsstrategien und zur Evaluierung von Forschungsprogrammen entwickeln. Dazu werden Workshops zu bestimmten Schwerpunktthemen organisiert und in einem umfassenden Bericht dokumentiert.

Technology Collaboration Programms

Die Forschungskooperationen werden im Rahmen der multilateralen Technology Collaboration Programmes (TCPs) durchgeführt. Die TCPs beschäftigen sich mit Forschungs- sowie Policy-Aktivitäten zu einer breiten Palette von Energiethemen, darunter erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Systemintegration, Sicherheit und Diversifikation der Energieversorgung, Kohlenstoffmanagement und verschiedene Querschnittsthemen. Das TCP-Netzwerk fördert den Austausch von Wissen und bietet gleichzeitig die Chance, österreichische Kompetenzen weltweit bekannt zu machen und voneinander zu lernen. Rund 6.000 Expert:innen aus 54 Ländern arbeiten aktuell in insgesamt 40 TCPs zusammen.

Die eigentlichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten finden in Forschungs- und Vernetzungsprojekten (auch Tasks genannt)statt. Ein Technology Collaboration Programme besteht häufig aus bis zu 10 laufenden Tasks. In Österreich beauftragt das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) nationale Expert:innen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, damit sie an den einzelnen Projekten inhaltlich mitwirken bzw. auch neue Tasks unter österreichischer Federführung initiieren.

Hier geht es zu den Projekten der IEA Forschungskooperation.