Projekt-Bilderpool

Es wurden 410 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

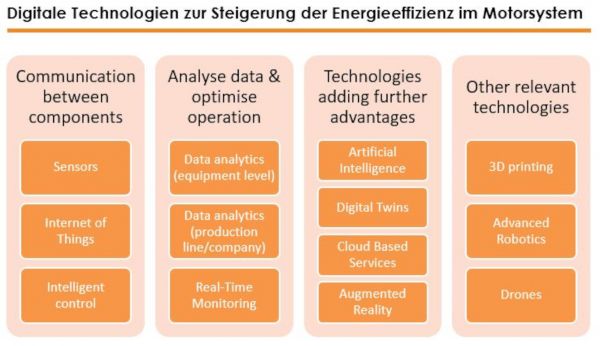

Digitale Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen

Diese Abbildung gibt einen Überblick über die Technologien, die als relevant für die Energieeffizienz in elektrischen Motorsystemen identifiziert und in mehreren Workshops, in der Umfrage und Gesprächen als relevant eingestuft wurden. Beginnend auf der linken Seite der Abbildung sind intelligente Sensoren und erweiterte Steuerung auf Maschinenebene sowie das Internet der Dinge, die eine Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Komponenten ermöglicht, dargestellt. Weiters bestehen zahlreiche Möglichkeiten zur Datenanalyse und damit zur Optimierung des Betriebs: Datenanalyse sowohl auf der Ebene der Motorsysteme als auch auf der Ebene der Produktionslinien oder sogar des gesamten Unternehmens. Eine dabei oft eingesetzte Technologie ist die Echtzeit-Überwachung der verschiedenen Geräte. Technologien, die diesen Anwendungen Vorteile bringen, sind digitale Zwillinge, cloudbasierte Dienste und künstliche Intelligenz. Augmented Reality kann helfen, die vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen kann aber auch zur Analyse eingesetzt werden. Drei Technologien, die nicht direkt mit der Optimierung motorgetriebener Systeme zusammenhängen, allerdings breitere Beachtung finden sind z. B. Drohnen, 3D-Druck und fortschrittliche Robotik.

Copyright: Österreichische Energieagentur, impact energy

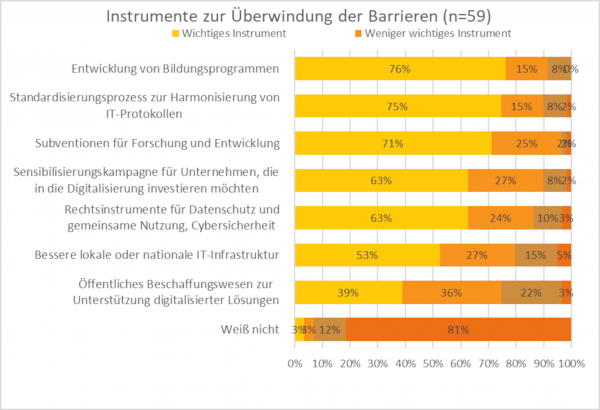

Instrumente zur Überwindung der Barrieren bei Nutzung digitaler Technologien

Rund drei Viertel der Befragten betrachten die Entwicklung von Bildungsprogrammen und den Standardisierungsprozess zur Harmonisierung von Protokollen sowie Forschungssubventionen als wichtige politische Instrumente zur Überwindung dieser Hindernisse.

Copyright: Österreichische Energieagentur

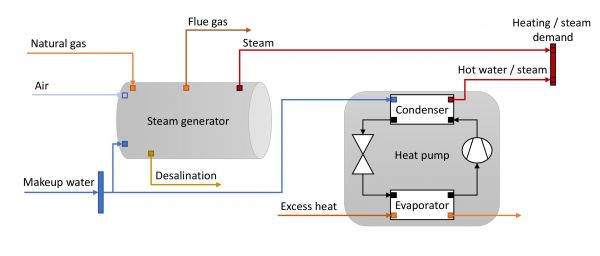

Dampferzeuger und Wärmepumpe

Die Abbildung zeigt Energieströme in einem System mit Dampferzeuger und Wärmepumpe zur Bereitstlelung von Prozessdampf und Heißwasser.

Copyright: Austrian Institute of Technology GmbH

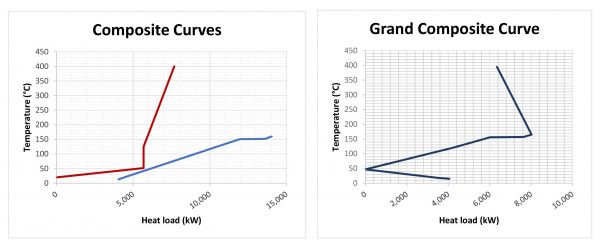

Composite Curves für einen Beispielprozess

Die Abbildung zeigt Composite Curves aus der Pinch-Analyse für einen Beispielprozess der im Zuge des Projektes evaluiert wurde.

Copyright: Austrian Institute of Technology GmbH

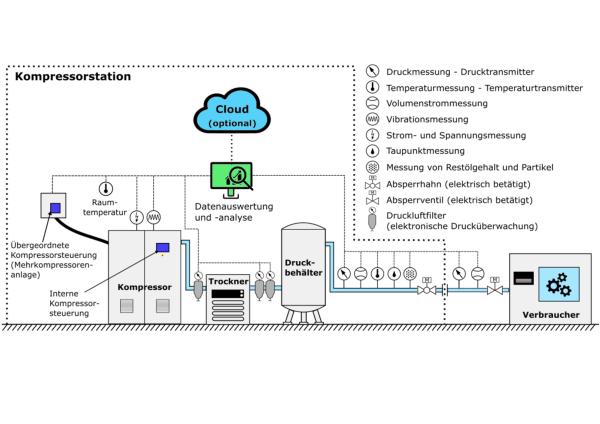

Überblick möglicher Messpunkte zur Digitalisierung von Druckluftanlagen

Auf der Grafik sind ein Kompressor im Form eines größeren Vierecks zu erkennen. Hier sind Virbrationsmessung und Strom- und Spannungsmessung als kleine Kreise angefügt. Auf dem Viereck ist ein kleines Rechteck mit dem Hinweis: Interne Kompressorsteuerung. Außerdem gibt es eine dicke Verbindung zu einem weiteren Rechteck zu übergeordneter Steuerung. In der Nähe ist ein kleiner Kreis für die Raumtemperatur. Aus dem Kompressor kommt eine Leitung zu einem Druckluftfilter mit elektronischer Drucküberwachung und weiter zu einem größeren Rechteck, dem Trockner. Die Leitung verläuft nach zwei weiteren Druckluftfiltern zum Druckbehälter, einem größeren Oval mit drei Füßen. Die Leitung verläuft weiter aus dem Druckbehälter. Hier sind dann nacheinander die kleinen Kreise mit den Bezeichnungen für Druckmessung, Volumenstrommessung, Temperaturmessung, Taumpunktmessung und Messung für Restölgehalt und Partikel angeführt, außerdem ist ein elektrisch betriebener Absperrhahn eingezeichnet. Rund um diese Komponenten ist eine strichlierte Linie im Form eines Rechtecks für die Kompressorstation eingezeichnet. Die Leitung verläuft weiter aus diesem Rechteck. In weiterer Folge sind Druckmessung und Volumenstrommessung einzeichnet sowie ein elektrisch betätigtes Absperrventil. Am Ende der Leitung ist wieder ein Rechteck eingezeichnet mit der Aufschrift: Verbraucher. Innerhalb des strichlierten Rechtecks über den genannten Komponenten befinden sich zwei Zeichen, eines in Form eines Computerbildschirms mit der Bezeichnung: Datenauswertung und -analyse, darüber eine blaue Wolke mit der Bezeichnung: Cloud (optional). Alle genannten Messung sind über eine strichlierte Linie mit der Datenauswertung verbunden.

Copyright: Österreichische Energieagentur

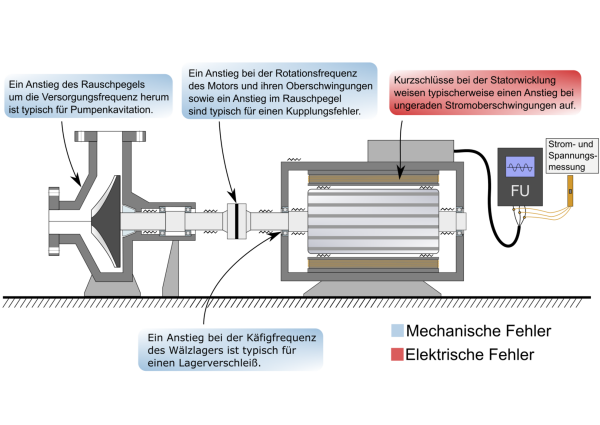

Möglichkeiten zum Erkennen von Störungen der Pumpen- und Motorfunktion durch Strom- und Spannungsanalyse

Auf dieser Grafik ist links der Querschnitt einer Radialpumpe zu sehen. Diese ist über eine Achse mit einer Kupplung mit dem Querschnitt eines Elektromotors verbunden. An diesem Motor ist eine Verbindung zu einem Rechteck mit der Bezeichnung FU für Frequenzumrichter verbunden, die dickere Verbindung teilt sich kurz davor in drei Linien auf, die drei Phasen darstellen. An diesen Linien sind mit kleinen Kreisen drei andersfarbige Linien eingezeichnet, die die dreiphasige Strom- und Spannungsmessung darstellen und zu einem kleinen aufrechten Rechteck führen. Ganz rechts bei der Pumpe ist ein Feld mit Text eingezeichnet, der mit einem Pfeil auf den Pumpenquerschnitt zeigt. Im Text steht Folgendes: Ein Anstieg des Rauschpegels um die Versorgungsfrequenz herum ist typisch für Pumpenkavitation. Ein weiteres Feld zeigt auf die Kupplung zwischen Pumpe und Motor, ein kleines Rechteck als Verbindung zwischen Pumpen- und Motorachse. Der Text dazu lautet: Ein Anstieg bei der Rotationsfrequenz des Motors und ihren Oberschwingungen sowie ein Anstieg im Rauschpegel sind typisch für einen Kupplungsfehler. Ein weiteres Feld zeigt auf die Stelle, wo die Motorachse aus dem Motorgehäuse herauskommt, wo ein Lager eingezeichnet ist. Der Text in diesem Feld lautet: Ein Anstieg bei der Käfigfrequenz des Wälzlagers ist typisch für einen Lagerverschleiß. Die bisher genannten Textfelder sind mit blauer Farbe hinterlegt. Diese Farbe kennzeichnet mechanische Fehler. Ein weiteres rot hinterlegtes Feld deutet auf das Innere des Elektromotors. Der Text lautet: Kurzschlüsse bei der Statorwicklung weisen typischerweise einen Anstieg bei ungeraden Stromoberschwingungen auf. Die rote Farbe bedeutet, dass es sich um einen elektrischen Fehler handelt.

Copyright: Österreichische Energieagentur

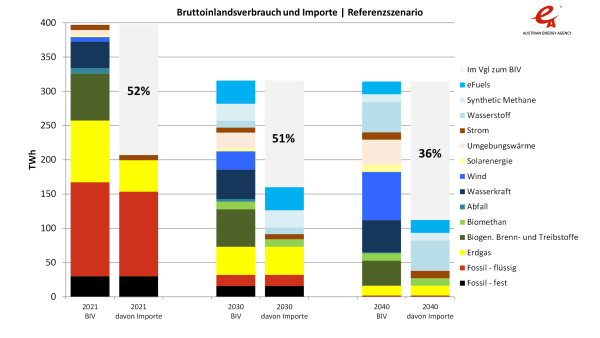

Bruttoinlandsverbrauch im Szenario Referenz

Die Abbildung zeigt den Bruttoinlandsverbrauch der einzelnen Energieträger in den Jahren 2021, 2030 und 2040 im Szenario Referenz. Die quantitative Beschreibung der Abbildung ist im Bericht in Abschnitt 5.4.1 im Text zu Abbildung 9 zu finden.

Copyright: Martin Baumann/Österreichische Energieagentur

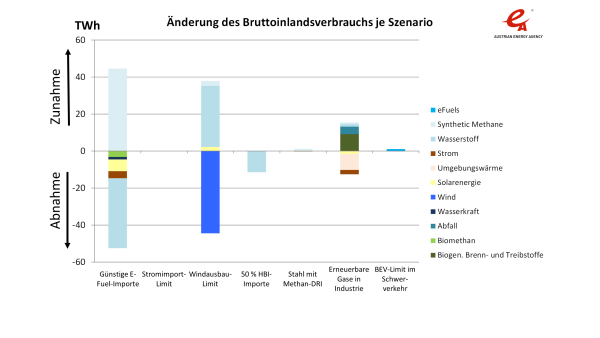

Änderung des Bruttoinlandsverbrauchs im Jahr 2040 in den Szenariovarianten

Die Abbildung zeigt die Änderung des Bruttoinlandsverbrauchs der einzelnen Energieträger im Jahr 2040 aufgrund der Variation der Szenarioannahmen. Die quantitative Beschreibung der Abbildung ist im Bericht in Abschnitt 5.4.2 im Text zu Abbildung 15 zu finden.

Copyright: Martin Baumann/Österreichische Energieagentur

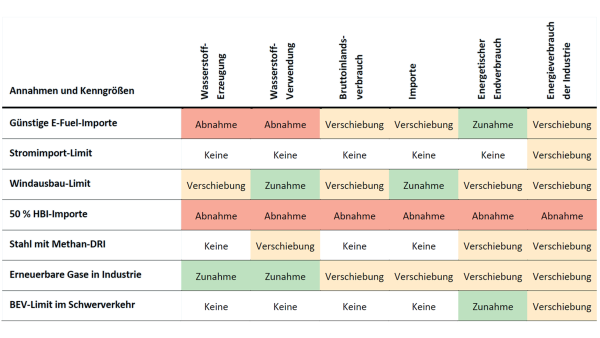

Qualitative Auswirkungen der Variation der Szenarioannahmen auf ausgewählte Szenarioergebnisse

Die Abbildung zeigt in einer Tabelle die qualitativen Auswirkungen der Variation der Szenarioannahmen auf ausgewählte Szenarioergebnisse. Die quantitative Beschreibung der Abbildung ist im Bericht in Abschnitt 5.4.3 in Tabelle 20 zu finden.

Copyright: Martin Baumann/Österreichische Energieagentur

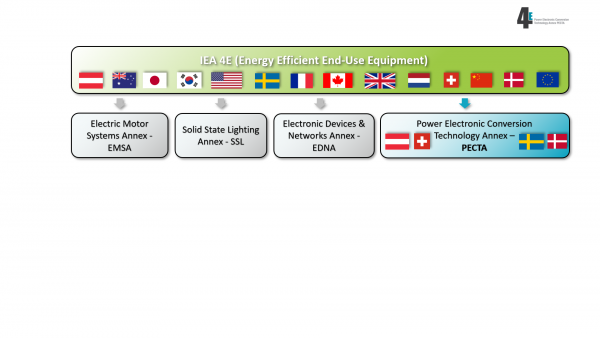

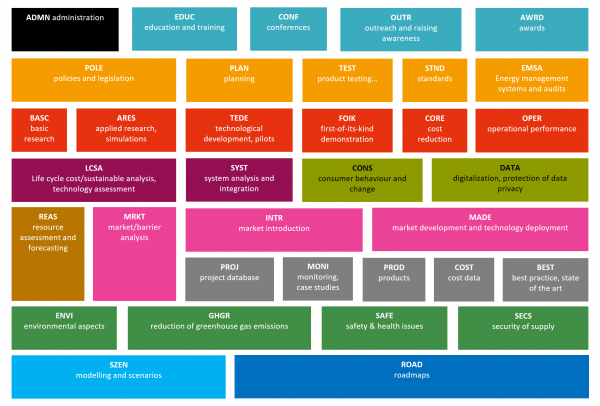

Integration von PECTA im 4E Technologieprogramm

Die aktuelle Struktur des 4E Technologieprogramms besteht seit März 2019 aus den Annexen EMSA (Electric Motor Systems Annex), SSL (Solid State Lighting Annex), EDNA (Electronic Devices & Networks Annex) und PECTA (Power Electronic Conversion Technology Annex).

Copyright: 4E PECTA

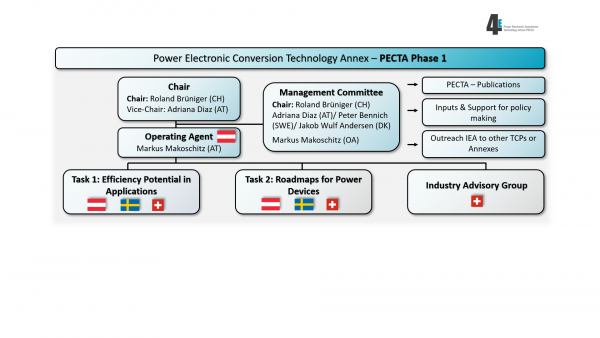

Struktur von PECTA während Phase 1.

Im Zuge von PECTAs Phase 1 wurden zwei Tasks bearbeitet. Task 1: Efficiency Potential in Applications. Task 2: Roadmaps for Power Devices. Die Position des Operating Agent Position wurde durch Österreich besetzt. Task 1 und Task 2 wurde mittels Beteiligung aus Österreich, Schweden und Schweiz durchgeführt. Die Industry Advisory Group wird durch die Schweiz koordiniert.

Copyright: 4E PECTA

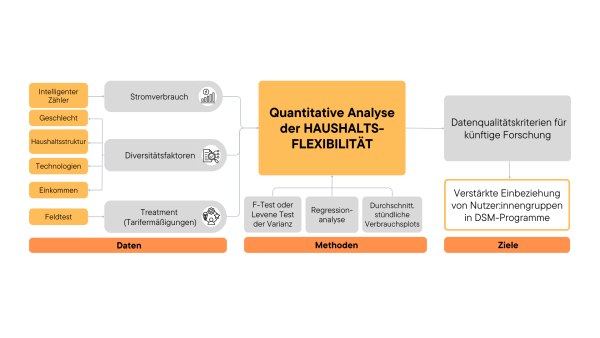

Analyse von Gender- und Diversitätsfaktoren und Bezug auf die Flexibilität des Energieverbrauchs

Die Grafik bietet einen Überblick zur Vorgehensweise bei der quantitativen Analyse von Haushaltsflexibilität und den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen. Der über intelligente Zähler erfasste Stromverbrauch wurde gemeinsam mit Diversitätsdimensionen und assoziierten Aspekten wie Geschlecht, Haushaltsstruktur, Einkommen und vorhandene Technologien erhoben und im Rahmen von Feldtests eingesetzte Treatments wie Tarifermäßigungen bei Spitzenlastreduktion im Datensatz festgehalten. Über quantitative Methoden wie F-Test oder Levene Test der Varianz, Regressionsanalyse und Plots des durchschnittlichen Verbrauchs wurden Einblicke in die Verbrauchsmuster gewonnen und diversitätsspezifische Unterschiede abgeleitet. Darauf aufbauend wurden Datenqualitätskriterien für künftige Forschungen formuliert und die verstärkte Einbeziehung unterschiedlicher Nutzer:innengruppen in DSM-Programme empfohlen.

Copyright: SLA2.0

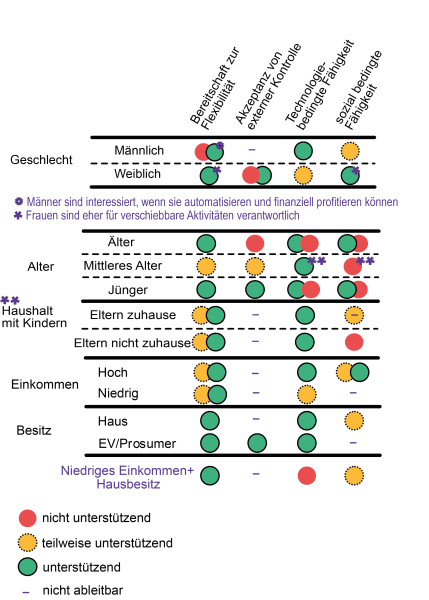

Diversitätsspezifisches Flexibilitäts-Framework zu Demand-Side-Management

Das Framework stellt Zusammenhänge zwischen den Diversitätsdimensionen Geschlecht, Alter und Einkommen, sowie den Unterkategorien Elternschaft und Besitztum, mit Bereitschaft zu Flexibilität, Akzeptanz externer Kontrolle, sowie technologiebedingter und sozial bedingter Fähigkeit zur Flexibilität dar. Frauen weisen eine erhöhte soziale bedingte Fähigkeit zur Flexibilität auf, da sie eher für die entsprechenden Aktivitäten verantwortlich sind, Männer verstärkt eine technologiebedingte, wobei diese auch eher an Automatisierung und finanziellen Vorteilen interessiert sind. Jüngere und ältere Personen sind eher flexibilitätsbereit, jüngere auch eher bereit zur Akzeptanz externer Kontrolle, während ältere diese vermehrt ablehnen. Technologisch und sozial bedingte Fähigkeit ist verstärkt von Elternschaft beeinflusst, die vor allem die soziale einschränkt, die technologische aber fördern kann und auch bereitschaftsfördernd wirkt. Sowohl höhere als auch niedrigere Einkommen können sich bereitschaftsfördernd auswirken, wobei bei niedrigem Einkommen finanzielle Motive zentral im Vordergrund stehen. Höhere Einkommen wirken sich zudem positiv auch die Fähigkeit zu Flexibilität (technologisch und sozial) aus. Besitztum von EVs oder Einfamilienhäusern spielt hier eine zentrale Rolle und fördert Bereitschaft, Akzeptanz externer Kontrolle bei Hausbesitz mit Prosumer-Technologien, sowie die technologisch bedingte Fähigkeit.

Copyright: SLA2.0

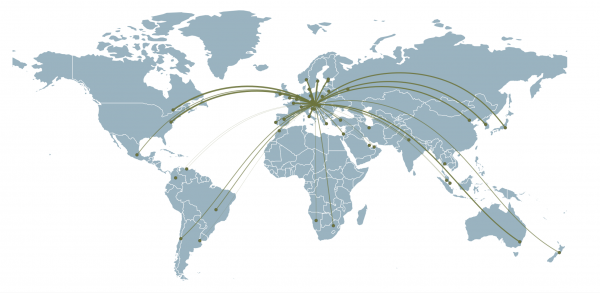

Österreichische Aktivitäten Weltweit

Die interaktive Weltkarte (zoombar) zeigt die Kooperationen Österreichs bzw. österreichischer Organisationen in den Technologieprogrammen (TCPs) der Internationalen Energieagentur (IEA) mit anderen Ländern. Jedes TCP kann dabei mehrere Tasks (Aktivitäten) umfassen, die sich sowohl thematisch als auch durch die Beteiligung anderer Länder unterscheiden können. Die vollständig dynamische Visualisierung ist verfügbar unter https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/visualisierungen/weltweite-kooperationen.php

Copyright: Austrian Energy Agency

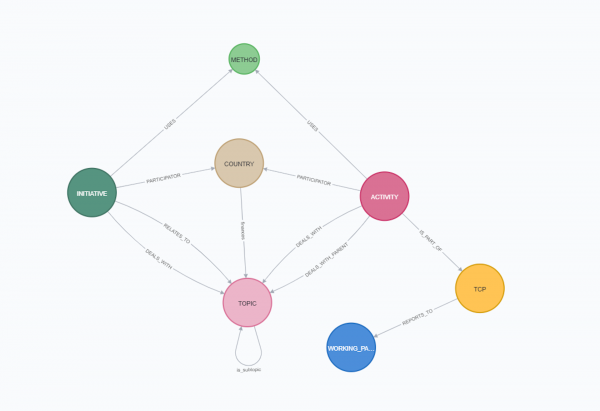

Graph Datenstruktur

Graphbasierte Datenstruktur des frei zugänglichen IEA-TCP Datensatzes.

Copyright: Austrian Energy Agency

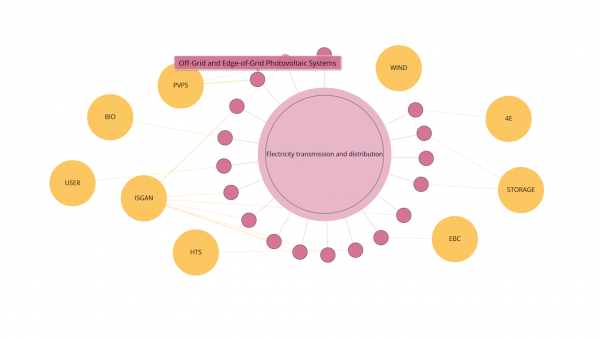

Visualisierung von TCPs

Beispielhafte visualisierung der TCP Tasks und Annexes, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Die vollständig dynamische Visualisierung ist verfügbar unter https://nachhaltigwirtschaften.at/en/iea/visualisations/tcps-focussing-on-a-topic.php

Copyright: Austrian Energy Agency

Methoden

Methoden zur Klassifizierung der Tätigkeitsbereiche von TCP Tasks und Annexes. Entwickelt von Andreas Indinger / Österreichische Energieagentur.

Copyright: Austrian Energy Agency

Vortragende auf der Energy.Future.Industry Konferenz in Göteborg

Vortragende (v.l.n.r): Akshay Bansal PhD, Prof. René Hofmann (Lead of Task 18 Subtask 2), Dr. Felix Birkelbach, Fridolin Holm MSc, Dr. Elin Svensson, Dr. Donald Olsen.

Copyright: IEA IETS

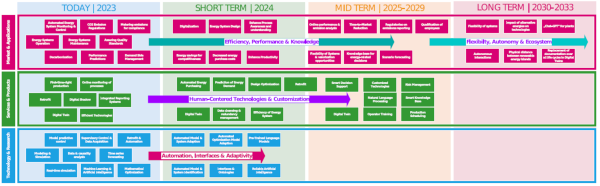

Illustration der im Annex erarbeiteten "Roadmap on Digitalization"

Die Roadmap zeigt die in den Workshops identifizierten Schlüsselwörter im Bezug auf zukünftige Anwendungsfelder von digitalen Zwillingen.