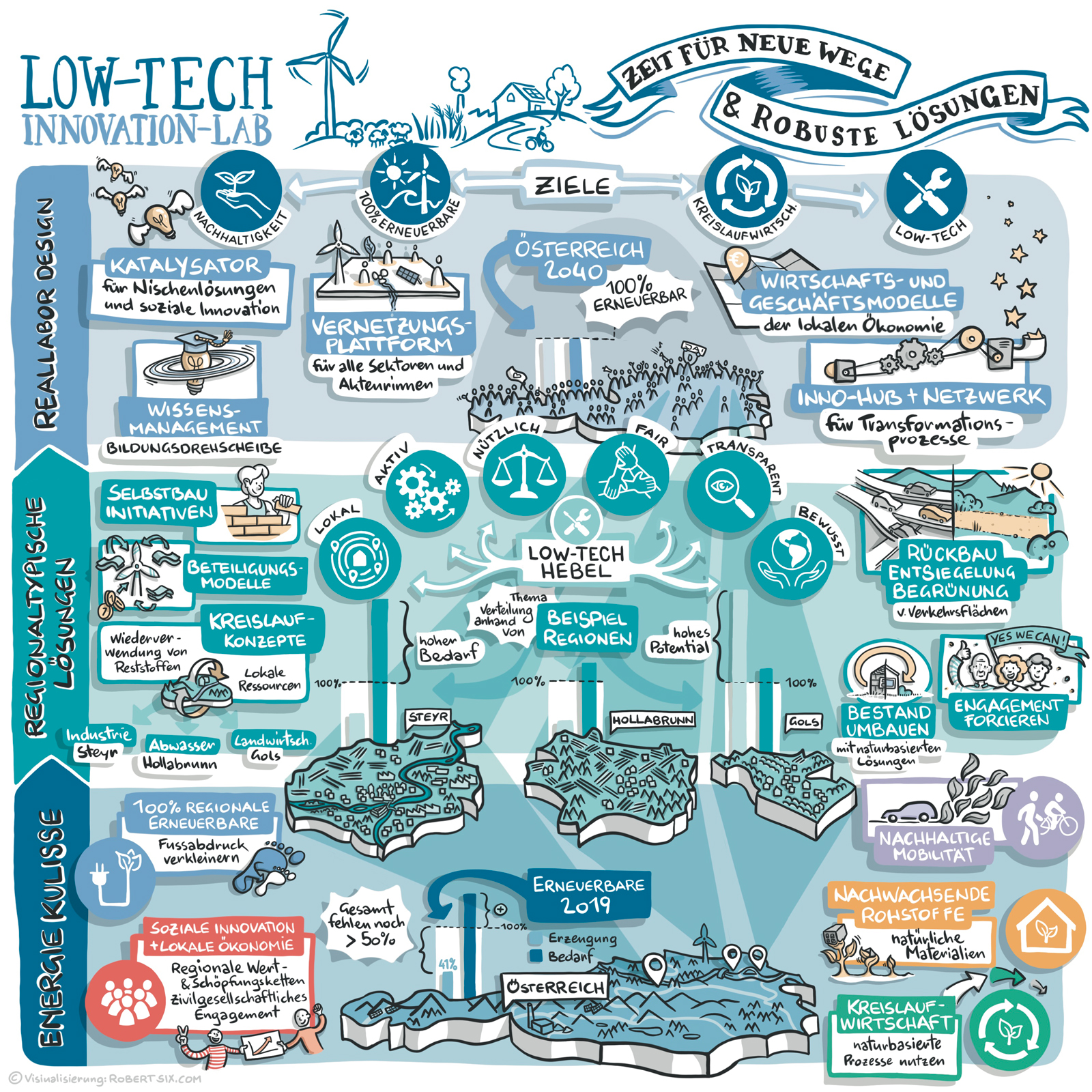

LOW TECH innovation-lab - Reallabor für die Transformation zu klima- und ressourcenschonenden Energieregionen mit innovativen LOW TECH Lösungen

Kurzbeschreibung

Das Video wird über Youtube bereitgestellt, dabei wird eine Verbindung zu den Servern von Youtube hergestellt (sh. Datenschutzerklärung).

Motivation und Forschungsfrage

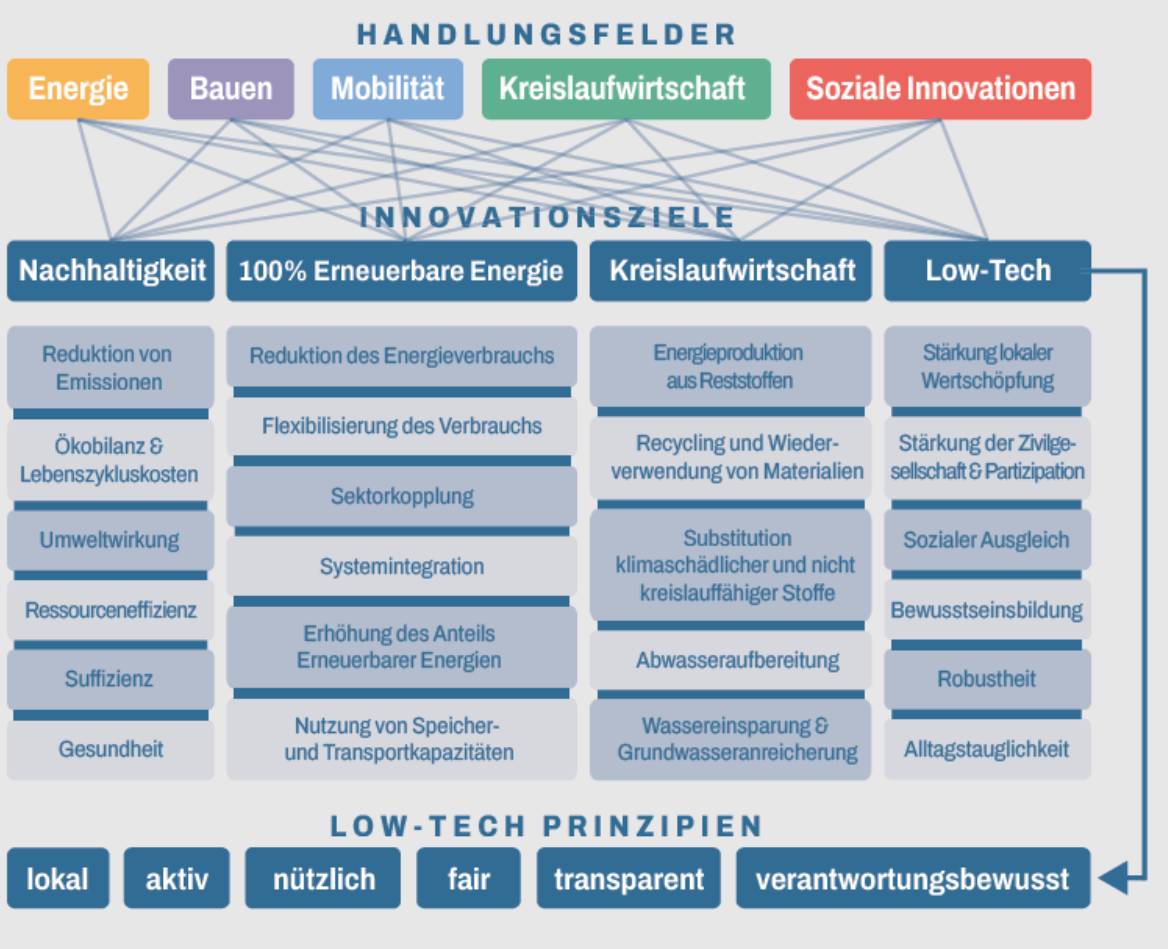

Die Sondierungsstudie untersuchte als Vorbereitung für ein Reallabor unterschiedliche Aspekte und relevante Fragestellungen in Richtung einer auf erneuerbarer Energie basierenden Energiewende. Low-Tech wird im gegenständlichen Projekt als optimierter Ansatz hinsichtlich „Technikeinsatz" einerseits und größtmögliche Nutzung von vorhandenen Potenzialen der Umwelt, lokalen Ressourcen sowie sozialer Innovationen andererseits verstanden. Im Rahmen der Studie wurden aus unterschiedlichen Sektoren und Fachdisziplinen heraus Potenziale für ein „Reallabor 100% Erneuerbare Energie" ausgelotet. Dazu wurden die Bereiche Energie, Bauen, Mobilität und Kreislaufwirtschaft als zentrale Aktionsfelder zusammengeführt und in ausgewählten Modellregionen Suffizienzpotentiale als auch Möglichkeiten und Potenziale eines synergetischen Zusammenwirkens relevanter Faktoren erkundet.

Ausgangssituation/Status Quo

Um 100% erneuerbaren Energieversorgung zu erreichen, ist es sowohl notwendig Energie durch erneuerbare Quellen bereitzustellen als auch bedarfsseitig den Verbrauch zu reduzieren. Es werden daher nicht nur die Bedarfe durch Effizienz- oder Suffizienzmaßnahmen zu reduzieren sein, sondern auch die (erneuerbare) Energie auf lokaler Ebene bereitzustellen. Zudem sind aufgrund der Volatilität der erneuerbaren Energiequellen auch Maßnahmen im Bereich Energieflexibilität, Zwischenspeicherung, DSM, Maximierung Eigenverbrauch, Sektorkopplung zu berücksichtigen.

Inhalte und Zielsetzungen

Mit dem Ziel, skalierbare und multiplizierbare prototypische Modellösungen für 100% Erneuerbare Energie (und mehr) zu demonstrieren, ist einerseits die breite Einbindung unterschiedlicher Sektoren (Energiesystem, Verkehr, Industrie und Gewerbe, Landwirtschaft) zwingend, aber als ebenso wichtig die partizipative Beteiligung von Bürger:innen und Berücksichtigung regionaler Treiber von Innovationen und Wertschöpfungsketten. Strategische Akteurskonstellationen sowie kommunales und zivilgesellschaftliches Engagement sind neben sektoraler Kopplung zwischen Energiesystemen Verkehr, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft sowie geographischen-, mikroklimatischen- und lokalen Ressourcen die tragenden Säulen des zu entwickelnden integrierten Energiesystems. Ferner ist die Bildung von Systemkreisläufen und die Nutzung möglicher Versorgungs- und Entsorgungskreisläufe mit Gebäuden im Verbund oder anderen Sektoren ein entscheidender Faktor.

Darüber hinaus benötigt es verständliche Low-Tech Lösungen in denen sich die Bürger:innen aktiv einbringen und beteiligen können. Projektinhalt war es daher, grundlegende Fragestellungen und Aspekte von Low-Tech Modellösungen zu untersuchen und deren erfolgreiche Implementierung in konkreten Pilotregionen vorzubereiten. In einem Gesamtkonzept soll die Transformation zu einer auf 100% mit Erneuerbaren Energie versorgten Region darstellbar werden.

Methodische Vorgehensweise

Um konkrete Rahmenbedingungen als Basis für die zu entwickelnden Modellösungen abzubilden wurden für die Vorstudie vorerst drei Modellregionen mit unterschiedlichen Gegebenheiten in Hinblick auf geographische und klimatische Lage, Wirtschaftsstruktur und Gewerbe, Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur sowie Potenzialen zur Energieversorgung ausgewählt:

- NÖ / Weinviertel: Hollabrunn / Retzer Land, trockenes Klima, Potenziale f. Solarenergie

- OÖ / Region Steyr, Traunviertel: Ennstal-Steyr, (feuchtes) alpines Klima, ausgebaute Infrastruktur f. Wasserkraft

- Burgenland: Bruck an der Leitha / Gols, pannonisches Klima, ausgebaute Infrastruktur (Potenziale) f. Windenergie

Die Modellregionen wurden einer umfassenden Bestandsanalyse unterzogen (Energie- und Akteurskulisse) und darauf aufbauend Maßnahmenpakete zur Zielerreichung mit besonderer Berücksichtigung von Low-Tech und Suffizienzlösungen definiert.

Ergänzend dazu erfolgte auf wissenschaftstheoretischer Basis die Definition handlungsleitender Low-Tech Aspekte (=lokal, aktiv, nützlich, fair, transparent, verantwortungsbewusst) sowie die Ableitung konkreter Innovationsziele.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Sondierungsstudie zeigen einen sektorübergreifenden Überblick über spezifische Herausforderungen, Potenziale und bisher umgesetzte Lösungen in den drei Zielregionen. Dies umfasst auch Erkenntnisse über Vorhaben die bereits geplant oder von Seiten der lokalen Stakeholder bereits als zielführend eingeschätzt werden, und an welche ein Reallabor und Leitprojekte direkt anknüpfen könnten. Einerseits konnten die räumlichen und das Energienetz betreffenden Gegebenheiten sowie Potenziale zur Energieaufbringung der Modellregionen erhoben werden, andererseits wurden auf Akteursebene Personen, Organisationen und Institutionen einbezogen und die Kooperation gestärkt. Dazu einige wichtige Aspekte sowie Schlussfolgerungen:

- Zur erfolgreichen Initiierung und Umsetzung solcher Projekte ist es notwendig Beteiligte möglichst früh einzubinden um eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen und auch über die Einschwingphase hinaus effizient betreiben zu können. Oftmals scheitern Projekte nicht direkt in der Umsetzung, sondern erst mit der Laufzeit.

- Um auf die gemeindespezifischen Herausforderungen und Potentiale adäquat eingehen zu können, ist es notwendig zu klären, wie eine „100%ige Versorgung mit Erneuerbaren Energien" genau zu verstehen ist. Das implizite Ziel einer autonomen Versorgung mit 100% erneuerbarer Energie kann offensichtlich nur von einem Teil der österreichischen Gemeinden erfüllt werden, nämlich von jenen, die sich durch niedrigere Energiebedarfsdichten und/oder ein speziell hohes Versorgungspotential, beispielsweise aus Wind oder Wasserkraft auszeichnen. Wenn auch (noch) nicht strikt notwendig, scheint es sinnvoll, den Zielwert der Energiebilanz einer „100% Erneuerbaren Gemeinde" differenzierter zu betrachten und auch Ansätze zur Allokation des Effort-Sharings mit zu berücksichtigen.

- Die Darstellung von objektiven ökologischen Bewertungen kann ein hilfreiches Instrument für Entscheidungsträger:innen für oder gegen geplante Maßnahmen im Baubereich sein. In den meisten Fällen unterliegt die Auswahl von Bauweise und -materialien den vorhandenen finanziellen Mitteln, andere als monetäre Einflussfaktoren spielen derzeit eine untergeordnete Rolle. Aus dem Grund sind Vergleiche und Gegenüberstellungen von umweltrelevanten Auswirkungen von im Baubereich gesetzten Maßnahmen essentiell. Die Darstellung des Einflusses von Transportwegen, Energieeinsatz bei der Baustoffproduktion und deren Verwertung am Ende der Nutzungszeit auf die Umweltauswirkungen hebt die Relevanz von Low-Tech Maßnahmen im Baubereich hervor und ist gut verständlich darstellbar.

- Die Sondierungsstudie bietet einen Überblick über vorhandene biogene Reststoffe, wo sie anfallen, und grobe Einschätzungen der Verfügbarkeit, der Mengen und aktuell umgesetzte Verwertungs- oder Entsorgungswege, mit Einbindung von Stakeholder-Wissen, Priorisierung, sowie Bereitschaft und Hebel für die Umsetzung der identifizierten Modelllösungen. Insgesamt gibt es große untergenützte Ressourcenpotenziale für Energieproduktion aus Reststoffen sowie stoffliche Nutzung sowie deren Kombination. Für die Realisierung dieser Potenziale bedarf es den Einsatz innovativer Verfahren, Partnerschaften und Geschäftsmodelle. Die Sondierungsstudie hat lokale und regionale Zuständigkeiten und mögliche Partner für die Umsetzung herauskristallisiert, welche für die erfolgreiche weitere Entwicklung von Umsetzungsprojekten essenziell sind.

- Weitere interdisziplinäre Fragestellungen, wie beispielsweise die sinnvolle Verknüpfung zwischen Mobilität und Kreislaufwirtschaft sollten um einen regionsbasierten Low-Tech-Ansatz ergänzt werden. Insbesondere zum Thema Ressourcenschonung im Verkehrssektor und der theoretischen Einbettung des Low-Tech-Ansatzes, wie die Bewertung von Low-Tech-Maßnahmen anhand bestimmter Indikatoren (Flächenverbrauch, CO2-Emissionen, Energiebedarf, etc.) und Low-Tech-Kriterien, oder an der Eruierung von bestehenden Zielkonflikten auf übergeordneter Ebene sowie auf Projektebene zwischen den einzelnen Sektoren (Gebäude, Raumplanung, Kreislaufwirtschaft, etc.) gibt es Bedarf zur Weiterbearbeitung.

Ausblick

In der Sondierungsstudie wurde der Begriff „Low-Tech" auf wissenschaftstheoretischer Basis operationalisiert und konkrete Low-Tech Prinzipien sowie Beispiele dazu erarbeitet. Dabei wird Low-Tech – neben Nachhaltigkeit, 100% Erneuerbare Energie, Kreislaufwirtschaft – als gleichrangiges Innovationsziel definiert. Low-Tech als ein gewichtiger Hebel zu einer nachhaltigen Lebensweise und Gesellschaft, bedeutet dabei lokal, aktiv, nützlich, fair, transparent und verantwortungsbewusst zu Handeln. Dieser Handlungsrahmen ist als Basis für eine Weiterführende Bearbeitung (Bewertung und Validierung von Maßnahmen) im Rahmen eines Reallabors gedacht.

Die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitspaketen wurden in einer eigenen Publikation, dem „LOW-TECH Innovation-Lab TOOLKIT", zusammengefasst. In diesem werden einerseits handlungsleitende Prinzipien und Innovationsziele dargestellt als auch konkrete Maßnahmen und Lösungen auf einer niederschwelligen Umsetzungsebene für engagierte und interessiert Personen dargestellt. Der Toolkit gliedert sich in einen Einleitungsteil und konkreten Handlungsanleitungen zu den Themen: Energie, Bauen, Mobilität, Kreislaufwirtschaft und naturbasierte Lösungen. In Weiterführung (im Rahmen der Umsetzung eines Reallabors) ist vorgesehen das Kapitel „Handlungsanleitungen" laufend zu ergänzen, mit weiteren Ideen aus der Zivilgesellschaft und im Reallabor erarbeiteten Modellösungen.

Publikationen

LOW TECH innovation-lab: Reallabor für die Transformation zu klima- und ressourcenschonenden Energieregionen mit innovativen LOW TECH Lösungen

LOW TECH innovation-lab setzt sich den Aufbau eines Innovationslabors zum Ziel, in welchem auf Basis eines optimierten Ansatzes hinsichtlich Technikeinsatz einerseits und Potenzialen der Kreislaufwirtschaft, lokaler Umweltressourcen und sozialer Innovationen andererseits innovative Modellösungen entwickelt, erprobt und in Kooperation mit geeigneten Pilotregionen breit ausgerollt werden.

Schriftenreihe

76/2025

Edeltraud Haselsteiner, Sarah Teresa Fuchs, Thomas Zelger, David Sengl, Edit Paráda, Simon Schneider, Jasmin Helnwein, Natalie Taupe, Bernhard Lipp, Ute Muñoz-Czerny, Maria Wirth, Ines Kantauer, Harald Frey, Lisa Gallian, Martin Holper

Herausgeber: BMIMI

Deutsch, 95 Seiten

Downloads zur Publikation

Projektbeteiligte

Projektleitung

DI Dr. Edeltraud Haselsteiner, URBANITY

Projekt- bzw. Kooperationspartner:Innen

- Fachhochschule Technikum Wien

- IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie

- alchemia-nova research & innovation gemeinnützige GmbH

- Technische Universität Wien Institut für Verkehrswissenschaften

- EVN AG

Kontaktadresse

DI Dr. Edeltraud Haselsteiner

Märzstrasse 158/20

A-1140 Wien

Tel.: +43 (699) 126 980 82

E-Mail: edeltraud.haselsteiner@aon.at

Web: www.urbanity.at