Coole Fenster - Fenster mit Beschattung im Spannungsfeld sommerliche Überwärmung, Tageslicht und winterlicher Wärmeschutz in der Klimakrise

Kurzbeschreibung

Status

abgeschlossen (November 2022)

Ausgangssituation, Inhalte und Ergebnisse

Die Klimakrise ist allgegenwärtig und nach aktuellem Wissenstand nicht mehr aufzuhalten. Schon jetzt gibt es gerade im dicht verbauten, urbanen Raum eine spürbare Zunahme heißer Tage mit Temperaturen über 30 °C mit darauffolgenden Tropennächten. Solche physiologisch ungeeigneten klimatischen Verhältnisse haben eine negative Auswirkung auf Gesundheit und Behaglichkeit der Nutzer*innen von Wohngebäuden. Gleichzeitig ist sogar unter den ungünstigsten klimatischen Zukunftsszenarien in der Winterzeit nach wie vor mit einer ausgeprägten Heizperiode zu rechnen. Im Gegensatz zum winterlichen Wärmeschutz ist der Sommerfall erst im letzten Jahrzehnt vermehrt in den Fokus gerückt. Häufig wird darauf unter hohem Energieeinsatz mit der Verwendung von Kleinklimageräten mit schlechtem Wirkungsgrad reagiert. Dem gegenüber steht das große Potential des außenliegenden Sonnenschutzes, um sommerliche Überhitzung im Innenraum möglichst zu reduzieren.

Bei Untersuchungen von Sonnenschutz und Fenster wurde der Hauptfokus bisher meist entweder auf den Schutz vor sommerlicher Überwärmung oder den winterlichen Wärmeschutz gelegt. Diese einseitige Betrachtung ist jedoch problematisch, da beide Fälle gegenläufige Anforderungen an das Fenster stellen. Zudem wird die Tageslichtverfügbarkeit meist nicht mitberücksichtigt.

Daher sollten in diesem Projekt das Fenster und seine Zusatzkomponenten wie Sonnenschutz oder Blendschutz erstmals ganzheitlich als Haustechnik-Element „Cooles Fenster" im Wohnbau verstanden werden, das zu unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen hat. Folglich zielte das vorliegende Projekt darauf ab, die Aspekte Sonnenschutz, Tageslichtversorgung, Blendschutz, Steuerung, Lüftung und Energieeinsparung (Heiz- und ggf. Kühlfall) stets integrativ ganzjährig zu betrachten und im Kontext der zunehmenden Problematik der urbanen Hitzeinseln zu untersuchen.

Aufbauend auf diesen Analysen sollten in weiterer Folge die einzelnen Komponenten des passiven Haustechnikelementes „Cooles Fenster" und deren Zusammenspiel ganzheitlich optimiert werden sowie Lösungskonzepte für das Haustechnikelement „Cooles Fenster" ausgearbeitet werden, um im urbanen Wohnbau unter künftigen Klimabedingungen ein physiologisch geeignetes Wohnraumklima möglichst ohne den Einsatz aktiver Kühlung sicherstellen zu können. Diese umfassen Konzepte für ein jahreszeitenabhängig optimiertes Solar- und Tageslichtmanagement mit dazugehöriger Steuerung bei möglichst reduziertem Energieeinsatz und somit geringen CO2-Emissionen, welche für weiterführende FEI-Projekte und Entwicklungen als Basis dienen können.

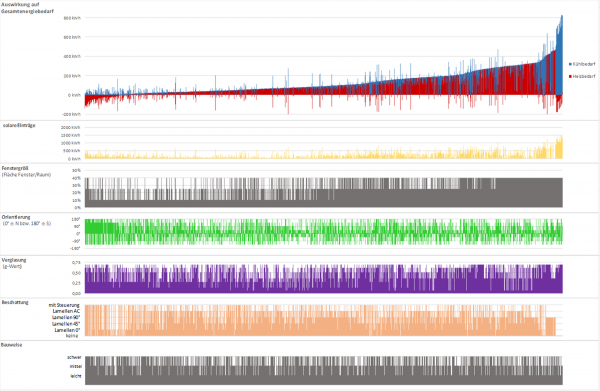

Zur Projektumsetzung wurde die im Folgenden beschriebene methodische Vorgehensweise gewählt. Zur Optimierung der „Coolen Fenster" wurde unter Zugrundelegung eines innerstädtischen Prognoseklimadatensatzes für Wien im Jahr 2050 eine Referenzwohnung mittels Gebäudesimulation untersucht und vier Zielgrößen beurteilt: Tageslichtversorgung, Heiz- und Kühlbedarf sowie thermischer Komfort. Diese werden durch zahlreiche Parameter beeinflusst (Ausrichtung, Bauweise, Fenstergröße, Verglasungseigenschaften, bauliche Verschattung, bewegliche Beschattung, Lüftungseigenschaften, Nutzerverhalten, Standort etc.), die selbst bei grober Abstufung eine ausufernd hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

In einem ersten Schritt erfolgte daher im Zuge der KickOff-Veranstaltung gemeinsam mit den Projektpartnern eine Eingrenzung der möglichen Parameter, die in Folge durch eine Vorstudie mit vereinfachtem Simulationsmodell und Sondierungsberechnungen weiter reduziert wurden. Ebenso wurde festgelegt, dass die Ergebnisse der Varianten mit jenen zweier Basisvarianten verglichen werden sollten, einer in Bezug auf Heiz- und Kühlbedarf schlechten, aber im Gebäudebestand durchaus vorhandenen Variante („Worst Case") und einer mit heute üblicher Bauweise im Sanierungsfall („Standardausführung").

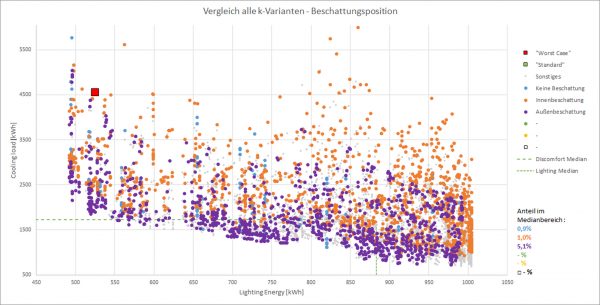

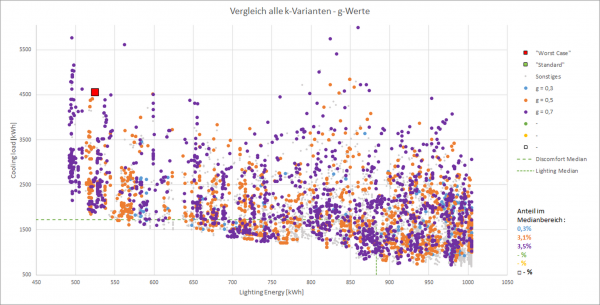

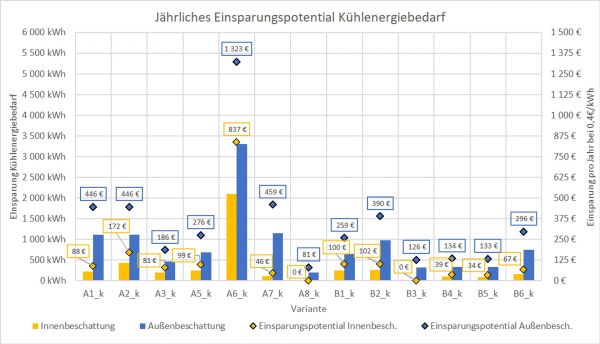

Aufbauend auf dieser Eingrenzung der Parameter wurde mit dem Programm „DesignBuilder," das auf den Berechnungsmodellen des state-of-the-art Simulationstools „EnergyPlus™" basiert, eine Simulationsstudie durchgeführt. Hierfür wurde das programminterne Optimierungstool genutzt, um für die Minimierung der konfliktären Zielgrößen „Anzahl unkomfortabler Stunden/Beleuchtungsenergiebedarf" und „Kühlenergiebedarf/Beleuchtungsenergiebedarf" geeignete Parameterkombinationen zu finden, bei gleichzeitiger Begrenzung des zulässigen Heizenergiebedarfs und unter Zugrundelegung verschiedener Steuerungsvarianten für die Beschattung und Lüftung.

In Ergänzung dazu, wurden auf Basis der Ergebnisse der über zwölftausend durchgeführten Gebäudesimulationen Regressionsmodelle und Einflussmatrizen erstellt, mit deren Hilfe die Zusammenhänge zwischen den veränderlichen Parametern und den von diesen abhängigen Zielgrößen abschätzbar gemacht werden konnten.

Aus diesen detaillierten Analysen konnten grundlegende Erkenntnisse zu den Auswirkungen der Eigenschaften des Fensters sowie dessen Beschattung auf die zugehörige Wohneinheit abgeleitet werden. Diese Erkenntnisse werden als Empfehlungen für Hersteller, Planer und Konsumenten in einem Merkblatt in Form von „10 goldenen Regeln" vereinfacht zusammengefasst.

Die Auswertung der Simulationsergebnisse zeigte auch, dass allgemeingültige Aussagen zu isolierten Eigenschaften, aufgrund der komplexen Interaktion der vielfältigen Einflussparameter, nur begrenzt gültig sein können. Die multiplen Zusammenhänge der unterschiedlichsten Einflussparameterkombinationen sind in den Einflussmatrizen, welche mittels einer multilinearen Regression erstellt wurden und eine Quantifizierung der jeweiligen Parameter ermöglichen, ersichtlich. Eine zielsichere, an die projektspezifischen Randbedingungen angepasste Auswahl an aufeinander abgestimmten Produktparametern von Fenstern und Beschattungen ist daher für optimale Ergebnisse erforderlich. Im Zuge dieses Sondierungsprojektes konnte die Grundlage gelegt werden, um für diese Aufgabe ein einfach zu bedienendes Prognosetool erstellen zu können. Mit dessen Hilfe soll es möglich werden, das Produkt „Cooles Fenster" für optimale Ergebnisse in Hinblick auf eine Reduktion des Heizenergie- und des Kühlenergiebedarfs, unter zeitgleicher Berücksichtigung einer guten Tageslichtverfügbarkeit individuell zu optimieren.

Projekt-Bilder

Nutzungshinweis: Die unter Projekt-Bilder aufgelisteten Bilder stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Publikationen

Coole Fenster - Fenster mit Beschattung im Spannungsfeld sommerliche Überwärmung, Tageslicht und winterlicher Wärmeschutz in der Klimakrise

Das Fenster und dazugehörige Komponenten wie Sonnen- oder Blendschutz werden als einheitliches Haustechnikelement hinsichtlich unterschiedlicher jahreszeitlicher Erfordernisse bzw. im Hinblick auf die Klimakrise optimiert. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für Neuentwicklungen in der Fenster- und Verschattungstechnik, um sommerlichen wie winterlichen Wärmeschutz bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ganzjährigen ausreichenden natürlichen Belichtung sicherzustellen.

Schriftenreihe

68/2023

C. Leh, V. Stiegler, R. Wolffhardt, S. Vavrik-Kirchsteiger, J. Bachinger, H. Ferk, P. Schober, B. Nusser

Herausgeber: BMK

Deutsch, 182 Seiten

Downloads zur Publikation

Projektbeteiligte

Projektleitung

Dipl.-HTL-Ing. Klaus Peter Schober - Holzforschung Austria

Projekt- bzw. Kooperationspartner:innen

DI Heinz Ferk - TU Graz

Kontaktadresse

Holzforschung Austria

Franz Grill-Gasse 6

A-1030 Wien

Tel.: +43 (1) 798 26230

E-Mail: hfa@holzforschung.at

Web: www.holzforschung.at