Projekt-Bilderpool

Es wurden 44 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

Konstruktion von Paneelen

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene (metallische, nicht-metallische, Hohlkörper) Trägerpaneele getestet

Copyright: Team Projekt BeMoFa (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien et al.)

Bepflanzung / Einbringung von Moos-Setzlingen

Die verschiedenen Moos-Gattungen wurden nach Fertigstellung der Paneele dann auf die Paneele aufgebracht bzw. in die Paneele eingesetzt

Copyright: Team Projekt BeMoFa (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien et al.)

Substratmaterial

verschiedene Substrate wurden im Rahmen des Projektes ausprobiert (hier Granulat)

Copyright: Team Projekt BeMoFa (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien et al.)

Gesammelte Moospflanzen für Bewuchsversuche

Im Projekt wurden verschiedene Moosgattungen auf ihre Eignung zwecks Gebäudebegrünung getestet

Copyright: Team Projekt BeMoFa (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien et al.)

Distributed-Prosumer-Ansatz für Ressourcenmanagement (Energie, Wasser, Nährstoffe)

Die Abbildung zeigt schematisch die Transformation einer linearen Produzenten- und Konsumenten-Beziehung hin zu einer rückgekoppelten Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten, die zu distributed prosumern werden.

Copyright: KLIMUR

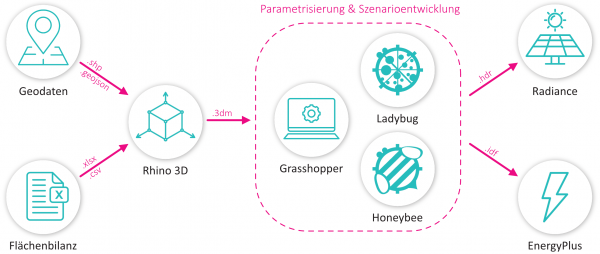

Schematische Darstellung des Workflows bzw. der Tools zur Erstellung und Bewertung der Szenarien für Rothneusiedl

Die Abbildung zeigt eine schematische Darstellung des Workflows bzw. der eingesetzten Tools und Schnittstellen zur Erstellung und Bewertung der Szenarien für Rothneusiedl.

Copyright: KLIMUR

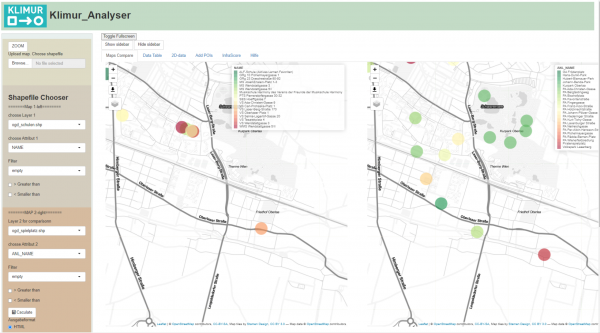

KLIMUR Analyzer: Screenshot des Kartenvergleiches

Die Abbildung zeigt das User Interface des KLIMUR-Analyzers, rechts mit verschiedenen drop-down Auswahlmenüs und Buttons. Es werden zwei Karten im Vergleich gezeigt, rechts mit Punkten der Schulen und links mit den Punkten der Spielplätze (OGD Wien). Dies entspricht nur einem Feature des KLIMUR-Analyzers. Mehr Features zur Analyse und partizipativen Datensammlung und Bewertung sind im Projektbericht zu finden.

Copyright: KLIMUR

Integrative Bewertung verschiedener Ausbaustufen für den Zukunftshof

Die Abbildung zeigt die Netzdiaramme der integrativen Bewertung für den Zukunftshof. Integrativ betrachtet schneidet Ausbaustufe 1 insgesamt am schlechtesten ab, sprich zeigt die geringste Flächenausdehnung. Die beste Variante wäre die Ausbaustufe 3. Wobei diese auch die höchsten Investitionskosten aufweist (deshalb nur 1 Bewertungspunkt). Eine generelle Bewertung auf Basis der Summe der KPIs scheint aber schwierig. Es muss entweder eine Gewichtung der einzelnen KPIs erfolgen, oder die Zielkonflikte stärker beleuchtet werden.

Copyright: KLIMUR

Die ehemalige Schule am Kinkplatz bei Nacht

Als Demonstrationsprojekt für das Sondierungsprojekt GreenTech-Renovation dient die Schule am Kinkplatz von Helmut Richter, da bei diesem Gebäude exemplarisch sehr viele Themen zur sinnvollen energetischen Sanierung bearbeitet werden konnten.

Copyright: Mischa Erben

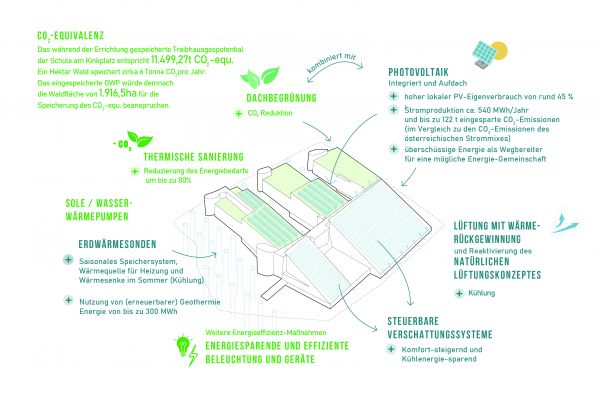

Vorteile einer energetischen Sanierung am Beispiel Schule am Kinkplatz

Die Übertragbarkeit des Projekts trägt dazu bei, die Renovierungswelle zu beschleunigen und konzentriert sich besonders auf schwierige Gebäude mit hohem Energieverbrauch. Die Strategien und Erkenntnisse aus GreenTech-Renovation lassen sich auf alle Gebäude aus den letzten 70 Jahren mit hohen Glasanteilen und mit intelligenten Anpassungen noch weiter übertragen.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

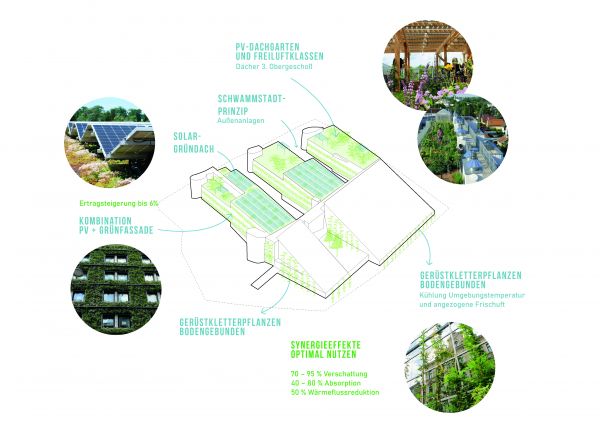

Begrünungskonzept des Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Ergänzend zum Klima- und Energiekonzept und dem Nutzungskonzept werden mit Begrünungsmaßnahmen an der Fassade, am Dach und im Innenraum wirksame Synergien geschaffen. Mit innovativer und abgestimmter Einbeziehung von Vegetation kann das Leistungspotential der Gebäudeoptimierung und der energetischen Maßnahmen gesteigert werden.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

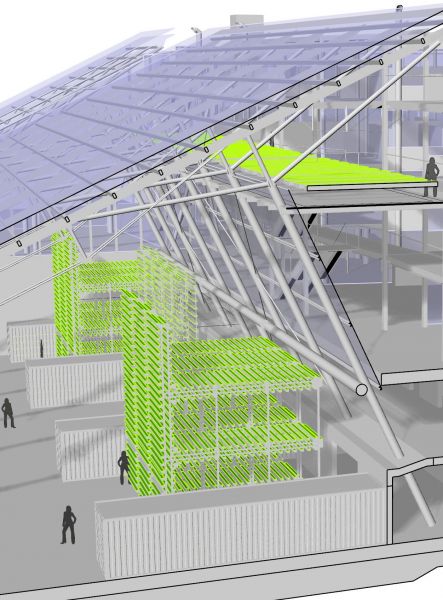

Vertical Farming Konzept für das Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Im Zuge des Sondierungsprojektes entstand die Idee, die Schule am Kinkplatz als Ausbildungsstätte für künftige Urban Farmer oder Vertical Farmer zu nutzen. Besondere Bedeutung wird der Möglichkeit zugeschrieben, die Lebensmittelproduktion als zentralen Bestandteil einer übergeordneten typologischen Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes als Ausbildungszentrum für urbane vertikale Landwirtschaft zu sehen. Damit erhält die Schule am Kinkplatz ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.

Copyright: vertical farm institute

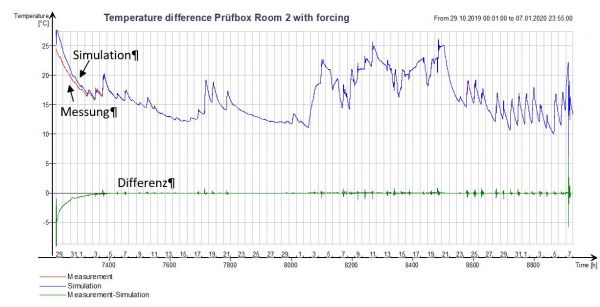

Zeitreihe mit Forcing Terms

Zeitreihe eines Versuchs, wo der digitale Zwilling mithilfe von Forcing Terms an die Messdaten angepasst wurde. Zu Beginn der Messreihe stimmen die gemessene und die simulierte Temperatur noch nicht über ein. Danach sind die Differenzen zwischen den beiden Werten nur sehr klein. Siehe auch anderes Bild, das die dafür benötigen Wärmequellen und -senken zeigt.

Copyright: EQUA

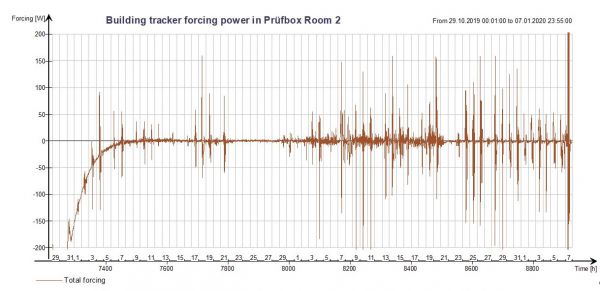

Berechnete Wärmequellen und -senken für den digitalen Zwilling

Zeitreihe eines Versuchs, wo der digitale Zwilling mithilfe von Forcing Terms an die Messdaten angepasst wurde. Die Grafik zeigt die dafür benötigten "Forcing Terms" = Wärmequellen und -senken. Siehe auch die andere Grafik mit den dazugehörigen gemessenen und simulierten Temperaturen während des Versuchs.

Copyright: EQUA

Fassade Bürogebäude H2

Ansicht der Fassade des Bürogebäudes H2 in Wien, wo ein Digitaler Zwilling einer Kälteanlage und eines Mustergeschoßes erprobt wurde.

Copyright: AEE INTEC

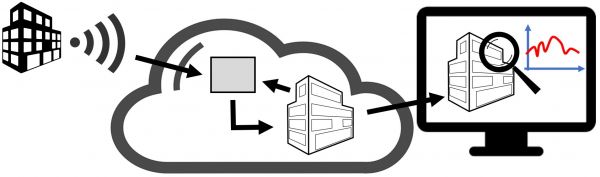

Grafische Darstellung eines digitalen Zwillings

Grafische Darstellung eines digitalen zwillings, der mit Echtzeitmessdaten von einem Gebäude verbunden ist. In einer Cloud läuft der digitale Zwilling. Mit dem sog. State Estimator wird das Simulationsmodell laufend an die aktuellen Messdaten vom Gebäude angepasst.

Copyright: EQUA

Logo der essbaren Seestadt

Logo der essbaren Seestadt - das Corporate Design des Forschungsprojekts wurde vom Mitbegründer des neuen, bürger:innen-getragenen Vereins SeeSadtgrün entworfen. Der Verein übernimmt die Projekte und Agenden des Forschungsprojekts und agiert als bottom-up Initative, die den komplexen Erfordernissen von urban gardening in Wien stand halten kann.

Copyright: Szabolcz Rimanoczy

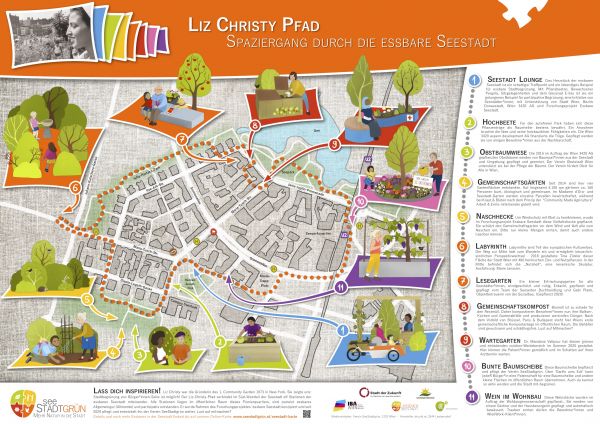

Überblickstafel Liz-Christy-Pfad

Der Liz Christy Pfad verbindet 11 Stationen der essbaren Seestadt in Wien Aspern. Er zeigt gute Beispiele und gibt Inspiration und Mut zur Umsetzung essbarer urban gardening Projekte.

Copyright: Gestaltung: Szabolcz Rimanoczy, Illustrationen: Agnes Ofner

5. Salon Essbar

Auf dem Gelände der (ehemaligen) vienna.transitionBASE neben der Seeestadt Aspern fand der 5. SALON essBAR im Juni 2020 statt, ein Vernetzungstreffen für urban Gardening Aktivitäten und Plattform für Interessierte.

Copyright: Katarina Rimanoczy

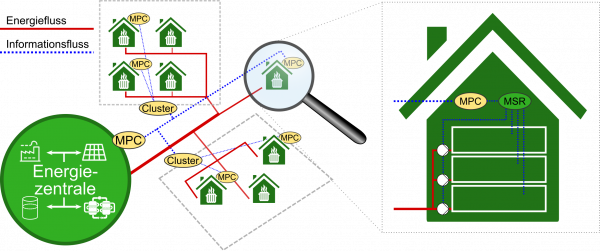

Übergeordnete Struktur der Energiezentrale

Mögliche übergeordnete Struktur des Zusammenspiels von Gebäuderegelungen und der Regelung der Energiezentrale. Zum Einsatz kommen vorausschauende, optimierende Regelungen (z.B. model predictive control, MPC).