Projekt-Bilderpool

Es wurden 32 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

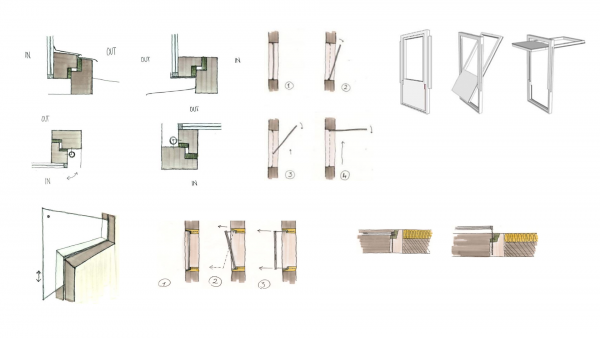

Verschiedene Fenster-Konzepte

Verschiedene Skizzenhafte Annäherungen an Fenster mit Vakuumglas, die fern von konventionellen Öffnungs- oder Bewegungsrichtungen sind.

Copyright: Team Projekt MOTIVE (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien & Holzforschung Austria)

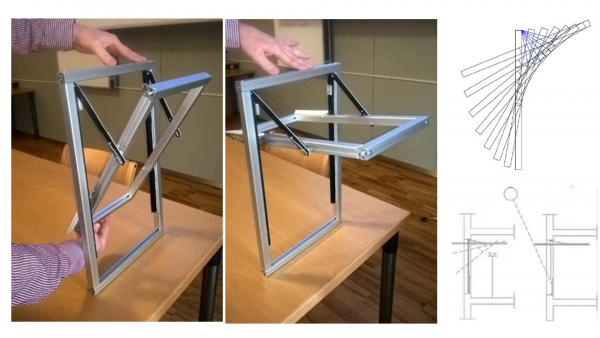

Nach-außen-öffnendes Fenster mit Vakuum-Glas in nach außen erscheinender Ganzglas-Optik

Dieses unkonventielle Fenster wurde im Zuge des MOTIVE-Projektes konzipiert. Die architektonisch ansprechende Ganzglasoptik macht diesen Entwurf aus gestalterischer Sicht interessant, wenngleich zahlreiche Aspekte außenöffnender Fenster (mangelnde Akzeptanz, Wartung, Sonnenschutz) noch zu lösen sind.

Copyright: Team Projekt MOTIVE (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien & Holzforschung Austria)

Innen-öffnendes-Fenster mit Vakuum-Glas auf der Innenseite

Einige Darstellungen des nach Innen-öffnenden Fensters, welches innenliegendes Vakuumglas aufwies.

Copyright: Team Projekt MOTIVE (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien & Holzforschung Austria)

Garagen-Tür-Fenster

Darstellung von Handmuster, Öffnungprinzip und potentiellem Sonnenschutz-Zusatznutzen des Garagen-Tür-Fensters.

Copyright: Team Projekt MOTIVE (Abt. Bauphysik und Bauökologie, TU Wien & Holzforschung Austria)

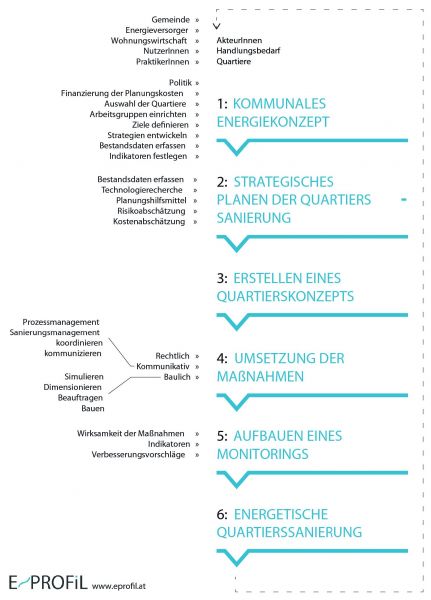

Energetische Quartierssanierung in Österreich – idealtypischer Ablauf

mehr dazu im Handlunggsleitfaden: http://www.eprofil.at/res/booklet.pdf

Copyright: Ars Electronica Futurelab, 2017

Podiumsdiskussion „Energetische Transformation im Stadtquartier“ - E_PROFIL

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projektes E_PROFIL im Ars Electronica Deep Space. V.l.n.r.: Claudia Dankl (ÖGUT. Moderation), Johannes Pointner (Enerquent), Sonja Pitscheider (Stadt Innsbruck), Gunter Amesberger (Planungsdirektor der Stadt Linz).

Copyright: Ars Electronica Futurelab, 2017

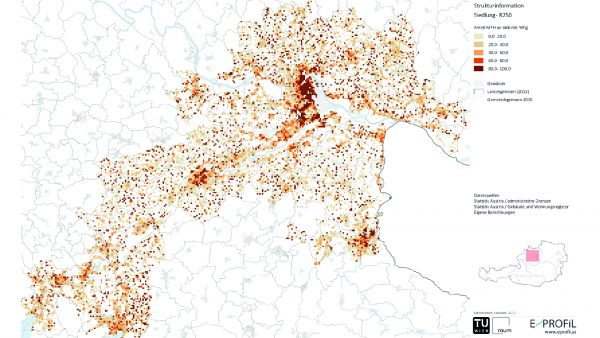

Anteil MFH und MWB an Gebäuden mit Wohnungen - Zentralraum Linz

Anteil MFH (Mehrfamilienhäuser) und MWB (Mehrgeschoßwohnbauten) an Gebäuden mit Wohnungen - Zentralraum Linz. Eigene Darstellung durch SRF/TU Wien, 2017, basierend auf Statistik Austria Gebäude- und Wohnungszählung 2011

Copyright: Robert Kalasek, TU Wien, 2017

Abschlussveranstaltung E_PROFIL im Ars Electronica Center

Vorstellung der Beispielquartiere in Linz: Kleinmünchen und Bergern.

Copyright: Ars Electronica Futurelab, 2017

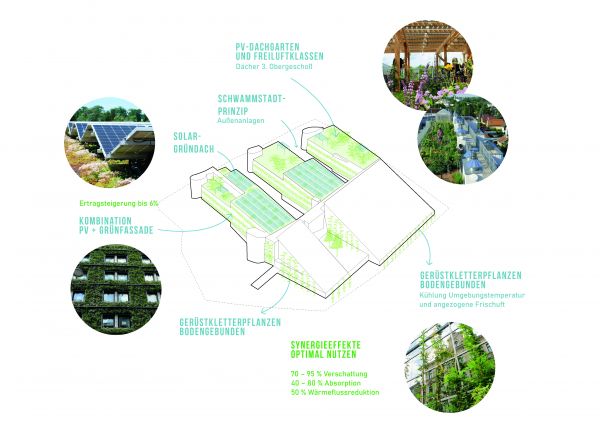

Begrünungskonzept des Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Ergänzend zum Klima- und Energiekonzept und dem Nutzungskonzept werden mit Begrünungsmaßnahmen an der Fassade, am Dach und im Innenraum wirksame Synergien geschaffen. Mit innovativer und abgestimmter Einbeziehung von Vegetation kann das Leistungspotential der Gebäudeoptimierung und der energetischen Maßnahmen gesteigert werden.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

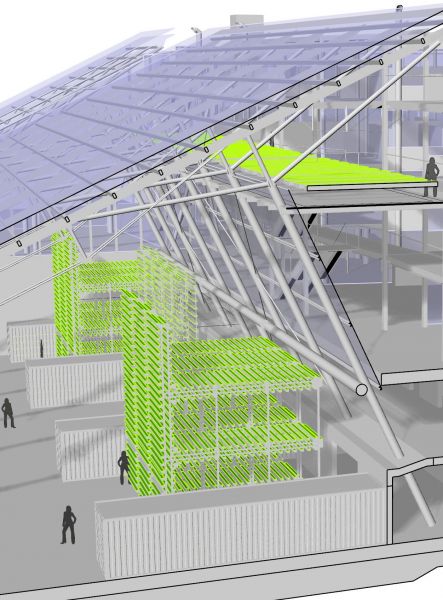

Vertical Farming Konzept für das Demonstrationsobjekt Schule am Kinkplatz

Im Zuge des Sondierungsprojektes entstand die Idee, die Schule am Kinkplatz als Ausbildungsstätte für künftige Urban Farmer oder Vertical Farmer zu nutzen. Besondere Bedeutung wird der Möglichkeit zugeschrieben, die Lebensmittelproduktion als zentralen Bestandteil einer übergeordneten typologischen Weiterentwicklung des Bestandsgebäudes als Ausbildungszentrum für urbane vertikale Landwirtschaft zu sehen. Damit erhält die Schule am Kinkplatz ein weltweites Alleinstellungsmerkmal.

Copyright: vertical farm institute

Die ehemalige Schule am Kinkplatz bei Nacht

Als Demonstrationsprojekt für das Sondierungsprojekt GreenTech-Renovation dient die Schule am Kinkplatz von Helmut Richter, da bei diesem Gebäude exemplarisch sehr viele Themen zur sinnvollen energetischen Sanierung bearbeitet werden konnten.

Copyright: Mischa Erben

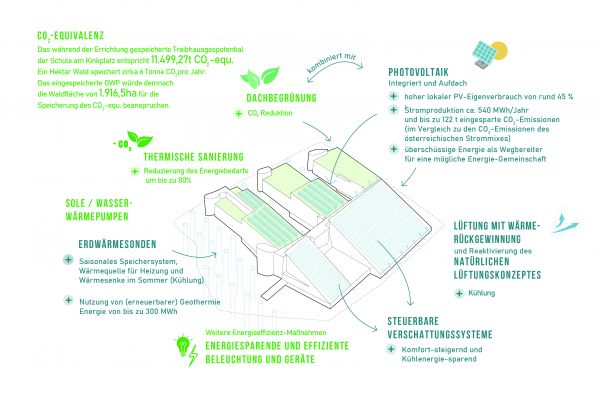

Vorteile einer energetischen Sanierung am Beispiel Schule am Kinkplatz

Die Übertragbarkeit des Projekts trägt dazu bei, die Renovierungswelle zu beschleunigen und konzentriert sich besonders auf schwierige Gebäude mit hohem Energieverbrauch. Die Strategien und Erkenntnisse aus GreenTech-Renovation lassen sich auf alle Gebäude aus den letzten 70 Jahren mit hohen Glasanteilen und mit intelligenten Anpassungen noch weiter übertragen.

Copyright: GreenTech-Renovation Konsortium

Abschlussveranstaltung

Viele interessierte Menschen bei der Projekt-Abschlussveranstaltung in der Siedlung

Copyright: ©ReHABITAT-Siedlung

Energie- und Mobiltäts-Carport

Informationen im Energie- und Mobiltäts-Carport im Rahmen der Abschlussveranstaltung

Copyright: ©ReHABITAT-Siedlung

Plan Nachbarschaftsgarten

Im Rahmen eines Gebäudeverbands bestehend aus ca. 6-8 Grundstücken könnte man die bestehenden Gärten zu einem Nachbarschaftsgarten zusammenschalten, in dem sich unzählige Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten der grünen Mitte realisieren ließen. Hier ein Beispiel mit Schwimmteich

Copyright: ©ReHABITAT-Siedlung

Collage_Vision 2040

Visualisierung eines öffentlichen Raums mit mehr Aufenthaltsqualität und entsiegeltem Boden

Copyright: ©ReHABITAT-Siedlung

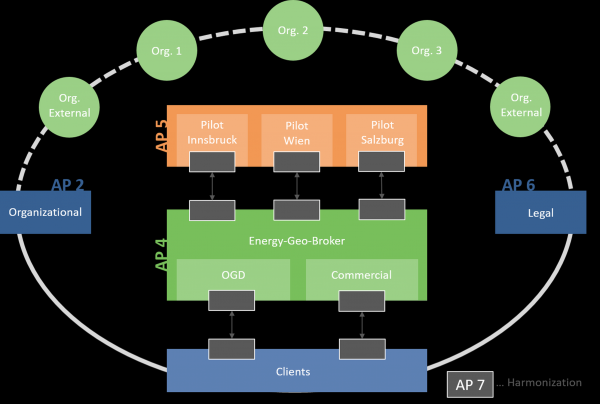

Enerspired Cities - Rahmen

Grafik der in Enerspired Cities entwickelten Inhalte und Services eingebettet in den Kontext der Nutzer-Community

Copyright: RSA FG - iSPACE

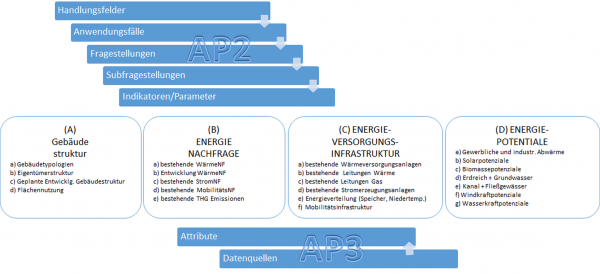

Thematische Strukturierung

Thematische Strukturierung von Anwendungsfällen und Einbindung in Kontext

Copyright: SIR

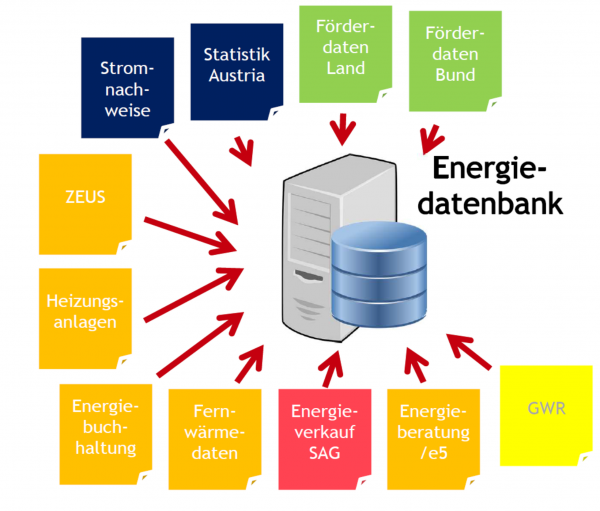

Zentrale Energiedatenbank - Land Salzburg

Relevante Datensätze die in einer zentrale Energiedatenbank für das Land Salzburg zusammengeführt werden

Copyright: Land Salzburg

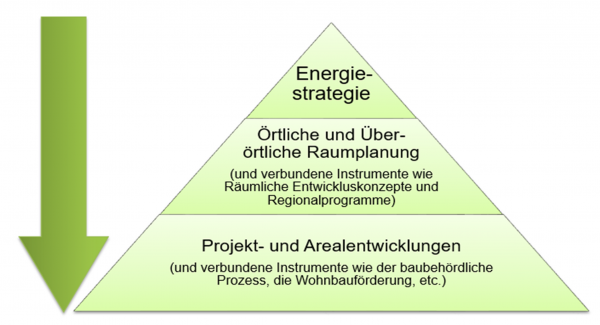

Domänen der energieorientierten Stadtplanung

Domänen einer hierarchisch aufgebauten energieorientierten Stadtplanung