Projekt-Bilderpool

Es wurden 32 Einträge gefunden.

Nutzungshinweis: Die Bilder auf dieser Seite stammen aus den Projekten, die im Rahmen der Programme Stadt der Zukunft, Haus der Zukunft und IEA Forschungskooperation entstanden sind. Sie dürfen unter der Creative Commons Lizenz zur nicht-kommerziellen Nutzung unter Namensnennung (CC BY-NC) verwendet werden.

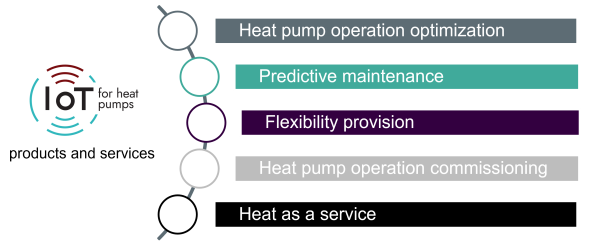

Produkte und Services, die auf IoT-Wärmepumpen beruhen

Im IEA HPT Annex 56 wurden über 40 verschiedene Beispiele für Projekte und Produkte für vernetzte Wärmepumpen erhoben. Dabei können 5 Kategorien unterschieden werden: Optimierung des Wärmepumpenbetriebs, Vorausschauende Wartung, Bereitstellung von Flexibilität, Inbetriebnahme von Wärmepumpensystemen und Wärme als Dienstleistung. Ein Beispiel kann mehr als einer Kategorie zuordnet werden. Die Beispiele sind auf https://heatpumpingtechnologies.org/annex56/factsheets/ verfügbar.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

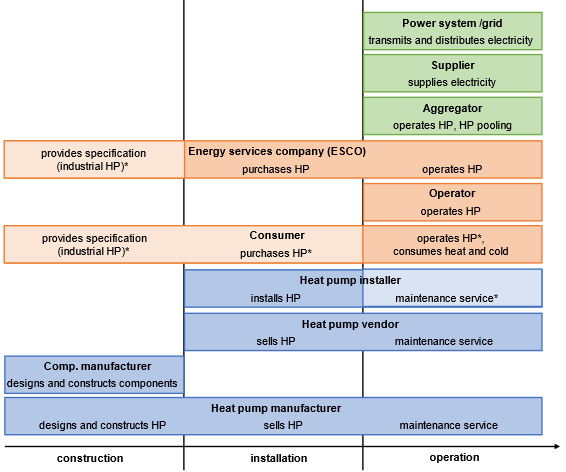

Akteure im Lebenszyklus von IoT Wärmepumpen

Im IEA HPT Annex 56 wurden verschiedene Beispiele für Geschäftsmodelle für vernetzte Wärmepumpen erhoben. Die Grafik zeigt die Stakeholder, die in den Lebenszyklus einer vernetzten Wärmepumpe involviert sind (blau= Wärmepumpen-Wertschöpfungskette, orange = Betreiber:innen und Nutzer:innen, grün = Energiesystem). Alle Berichte sind auf https://heatpumpingtechnologies.org/annex56/ verfügbar.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

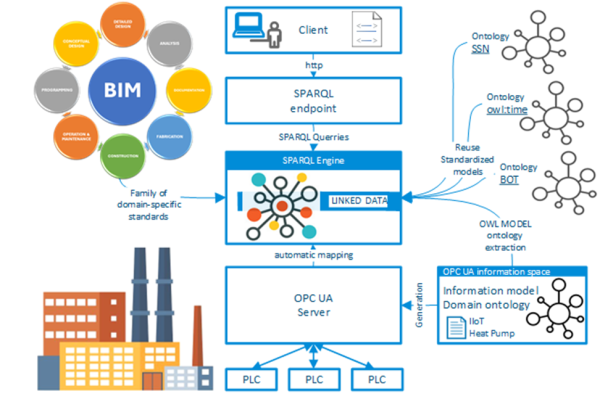

Nutzung von Laufzeitdaten in einer Wissensbasis

Die Grafik zeigt, wie Echtzeitdaten aus der Feldebene und Gebäudedaten mit der Wissensbasis verknüpft werden.

Copyright: TU Wien

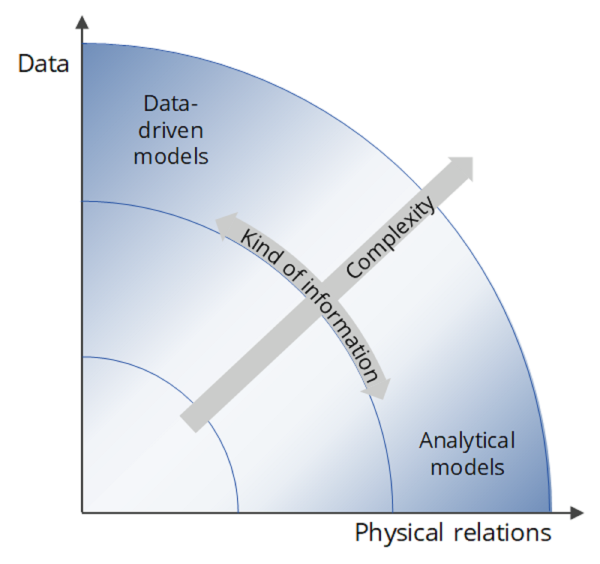

Modelle für IoT Wärmepumpen

Die Grafik zeigt verschiedene Arten von Modellen, die für IoT Wärmepumpen relevant sind. Physikalische Modelle beruhen auf physikalischen Beziehungen, datengetriebene Modelle werden nur anhand von Daten erstellt. Hybride Modelle beruhen sowohl auf Daten als auch auf physikalischen Beziehungen.

Copyright: Danish Technological Institute

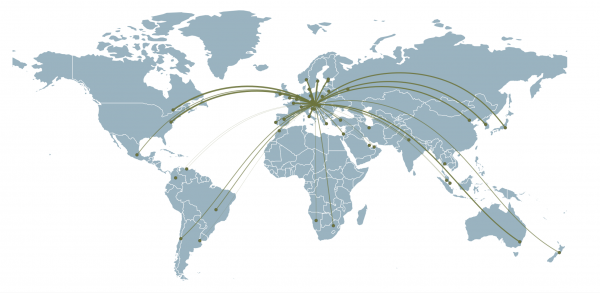

Österreichische Aktivitäten Weltweit

Die interaktive Weltkarte (zoombar) zeigt die Kooperationen Österreichs bzw. österreichischer Organisationen in den Technologieprogrammen (TCPs) der Internationalen Energieagentur (IEA) mit anderen Ländern. Jedes TCP kann dabei mehrere Tasks (Aktivitäten) umfassen, die sich sowohl thematisch als auch durch die Beteiligung anderer Länder unterscheiden können. Die vollständig dynamische Visualisierung ist verfügbar unter https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/visualisierungen/weltweite-kooperationen.php

Copyright: Austrian Energy Agency

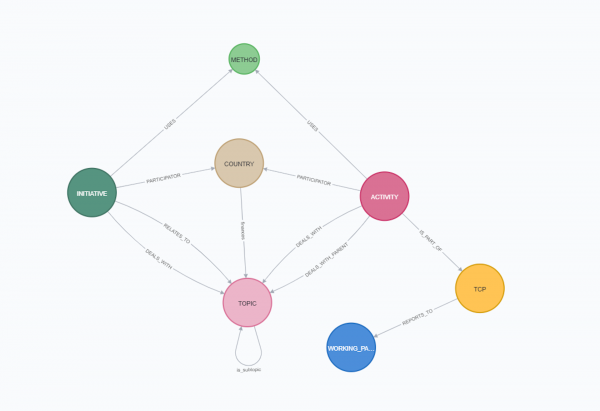

Graph Datenstruktur

Graphbasierte Datenstruktur des frei zugänglichen IEA-TCP Datensatzes.

Copyright: Austrian Energy Agency

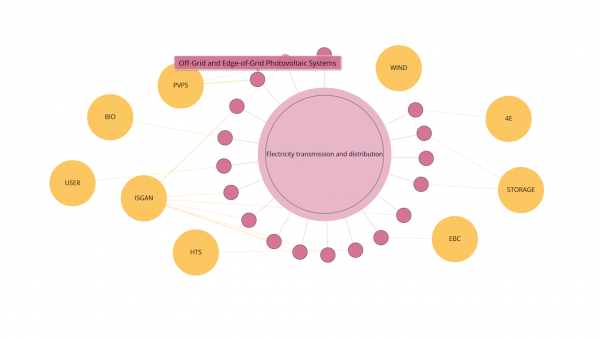

Visualisierung von TCPs

Beispielhafte visualisierung der TCP Tasks und Annexes, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Die vollständig dynamische Visualisierung ist verfügbar unter https://nachhaltigwirtschaften.at/en/iea/visualisations/tcps-focussing-on-a-topic.php

Copyright: Austrian Energy Agency

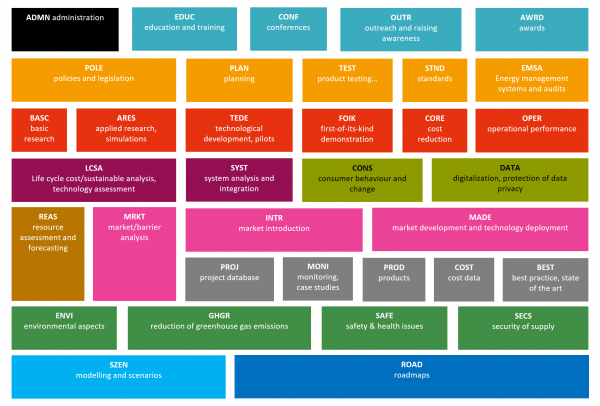

Methoden

Methoden zur Klassifizierung der Tätigkeitsbereiche von TCP Tasks und Annexes. Entwickelt von Andreas Indinger / Österreichische Energieagentur.

Copyright: Austrian Energy Agency

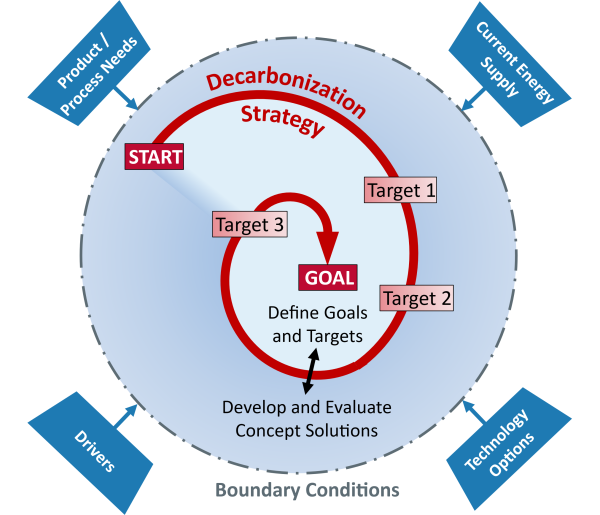

Zusammenhänge bei der Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie

Die Grafik zeigt einzelne Schritte und ausgewählte Einflussfaktoren bei der Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie für einen Industriebetrieb. Mehr Informationen befinden sich im Task 3 Bericht des IEA HPT Annex 58 (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-3/).

Copyright: TU Graz und AIT Austrian Institute of Technology GmbH

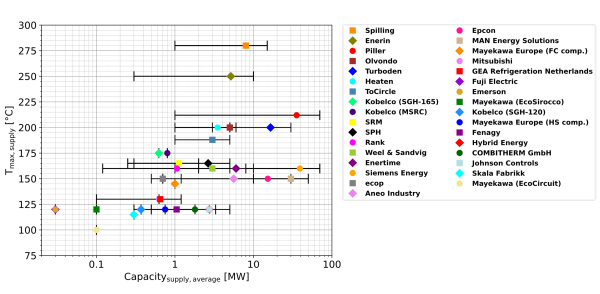

Maximale Versorgungstemperatur in Abhängigkeit von der Heizleistung

Die Grafik zeigt die maximale Versorgungstemperatur von Hochtemperatur-Wärmepumpentechnologien verschiedener Hersteller in Abhängigkeit von der Heizleistung. Mehr Informationen zu den einzelnen Technologien sind auf der IEA HPT Annex 58 Website (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task1/) veröffentlicht.

Copyright: Danish Technological Institute

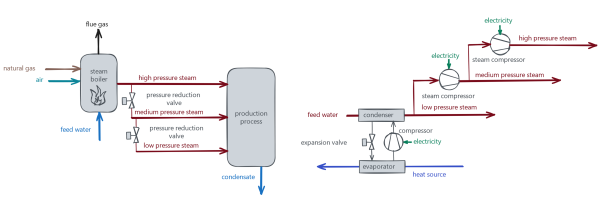

Allgemeiner Vergleich zwischen Dampferzeugung mit Erdgas befeuerten Kessel und Wärmepumpentechnologien

Die Grafik zeigt die herkömmliche Dampferzeugung mit erdgasbefeuertem Kessel im Vergleich zur Dampferzeugung mit Wärmepumpentechnologien. Bei der Dampferzeugung mit erdgasbefeuerten Kesseln wird der Dampf im Allgemeinen mindestens auf dem höchsten im Produktionsprozess benötigten Druckniveau erzeugt und anschließend auf niedrigere benötigte Druckniveaus entspannt. Im Vergleich dazu ist es bei der Dampferzeugung mit Wärmepumpe von Vorteil, wenn nur die Dampfmenge, die auf dem entsprechenden Druckniveau benötigt wird, auch auf diesem Druckniveau erzeugt wird. Eine Entspannung auf ein niedrigeres Temperaturniveau sollte bei der Anwendung von Wärmepumpen vermieden werden. Mehr Informationen zur Dampferzeugung mit Wärmepumpen sind im IEA HPT Annex 58 Task 2 Bericht (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-2-integration-concepts/) zu finden.

Copyright: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

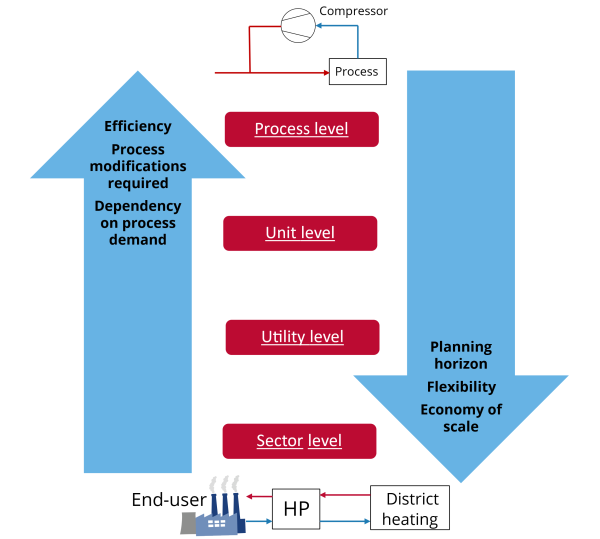

Verschiedene Integrationsebenen von Hochtemperatur-Wärmepumpen und ihrer Auswirkungen

Die Grafik zeigt verschiedene Ebenen, auf denen die Integration einer Hochtemperatur-Wärmepumpe erfolgen kann, sowie die Auswirkungen. Eine genauere Beschreibung ist im Task 3 Bericht des IEA HPT Annex 58 und im Leitfaden für die Entwicklung einer Dekarbonisierungsstrategie (https://heatpumpingtechnologies.org/annex58/task-3/) zu finden.

Copyright: Danish Technological Institute

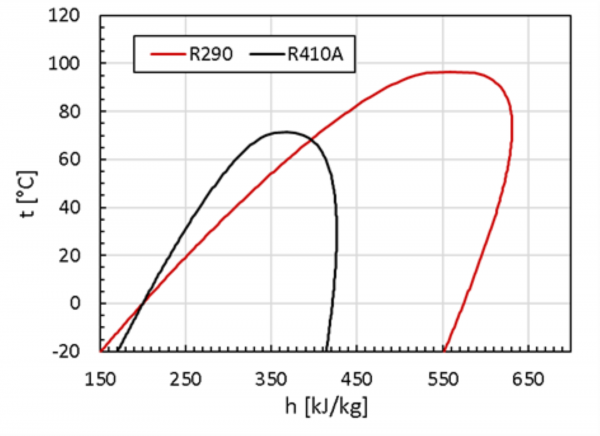

t/h-Diagramme der Kältemittel R290 und R410A

Der Vergleich der im Bild dargestellten t/h-Diagramme der Kältemittel R410A und R290 zeigt die höhere Verdampfungsenthalpie von R290 und den Unterschied in den kritischen Temperaturen.

Copyright: Institut für Wärmetechnik, TU Graz

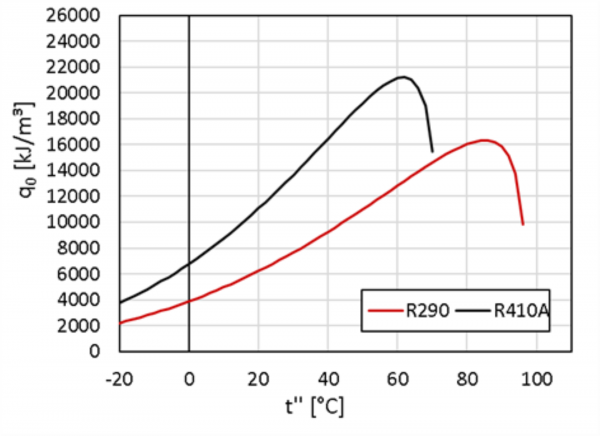

Volumetrische Kälteleistung der Kältemittel R290 und R410A

Im Bild ist die volumetrische Kälteleistung von R290 und R410A in Abhängigkeit von der Taupunkttemperatur dargestellt.

Copyright: Institut für Wärmetechnik, TU Graz

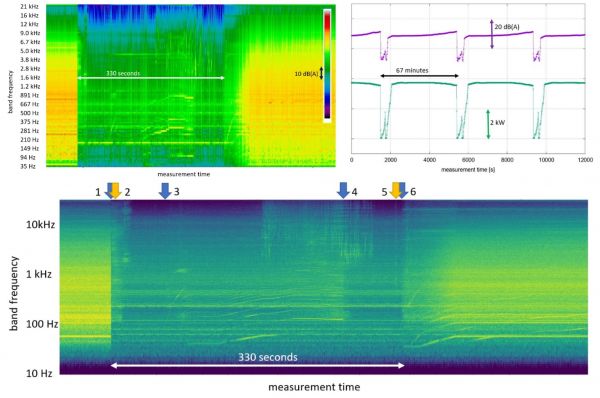

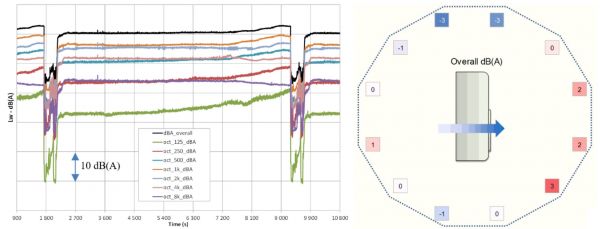

Akustische Signaturen und Zeitverlauf des Schalleistungspegels bei der Enteisung

(oben links) Frequenzaufgelöste akustische Signaturen (Wasserfalldarstellung) während des Abtauens einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zeitaufgelöster Schallleistungspegel in Terzbanddarstellung. (unten) Zeitaufgelöster Schalldruckpegel an einer ausgewählten Mikrofonposition in Schmalbanddarstellung. (oben rechts) A-bewerteter Schallleistungspegel und elektrische Leistungsaufnahme einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit mehreren Abtauzyklen.

Copyright: AIT, Österreich

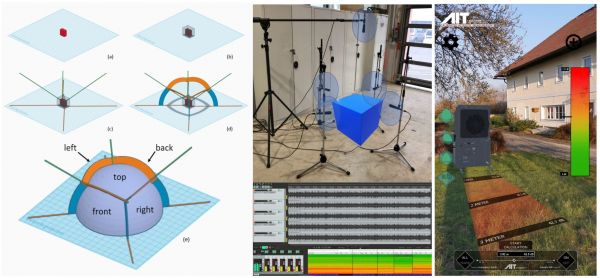

Acoustic App

(links) Visualisierung des Verfahrens zur Messung der Richtwirkung: (a) der rote Kasten stellt das schallabstrahlende HLK-Bauteil (z. B. Wärmepumpe) dar; (b) der Schalldruck wird in einem bestimmten Abstand zu den emittierenden Flächen an 5 Stellen aufgezeichnet - es entsteht eine Messfläche; (c) es werden Strahlen erzeugt, die die Ecken des Emitters mit den Ecken der Messfläche verbinden; (d) Teile der von diesen Strahlen aufgespannten Ebenen schneiden sich mit einer Kugel; (e) endgültige Visualisierung der 5 Teile der Halbkugel, die den 5 Mikrofonmesspositionen zugeordnet sind. (mitte) 5 Mikrofone werden um ein schallabstrahlendes Objekt herum platziert, eines an jeder Seite und eines von oben. Der untere Teil des Bildes zeigt die fünf Signale und ihren entsprechenden Frequenzgehalt in Wasserfallbildern. (rechts) Eine Laborwärmepumpe (SilentAirHP) in einer realen Umgebung mit AR, mit frequenzabhängiger Schallausbreitung.

Copyright: AIT, Österreich

Niedrigstenergiegebäude - D12 – Aspern / Wien

Das Wohngebäude "D12" besteht aus 7 Gebäudeblöcken mit je 4-6 Stockwerken, gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss auf 900 m². Die konditionierte Bruttogeschossfläche beträgt ca. 19.080 m². Die Heizungs- und Warmwasserversorgung der Gebäude erfolgt hauptsächlich durch unterschiedliche Wärmepumpentechnologien. Das gesamte Energiebereitstellungssystem ist so ausgelegt, dass es mit einer Vielzahl unterschiedlicher Energiequellen die Demand-Response Fähigkeit unterstützt. Das Gebäudeensemble ist seit März 2016 in Betrieb.

Copyright: Fotos by Herta Hurnaus

Gruppenfoto des IEA HPT Annex 51 Teams

Gruppenfoto des IEA HPT Annex 51 Teams beim Kickoff Meeting bei AIT in Wien von 20.-21. Juni 2017.

Copyright: AIT, Österreich

Zeitverlauf von Schallleistungspegel und Abstrahlungscharakteristik

(links) Zeitabhängiger A-bewerteter Schallleistungspegel (in Oktavbändern) zwischen zwei Enteisungsphasen. (rechts) Richtwirkung für den A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel in 75 cm Höhe.

Copyright: AIT, Österreich

Versuchsobjekte mit Photovoltaik aus südlicher Richtung, links: unkonditioniert, rechts: mit dem COOLSKIN-System konditioniert

Am Campus der TU Graz stehen zwei identische Versuchsgebäude zur Verfügung, die sich thermisch nahezu identisch verhalten. Das im Projekt COOLSKIN entwickelte Funktionsmuster eines PV-betriebenen fassadenintegrierten Kühl- und Heizsystems wurde in einem der Gebäude eingebaut, das zweite blieb unkonditioniert. In einem 1,5 Jahre dauernden Monitoring wurde das entwickelte System erfolgreich getestet.