IEA Report: The State of Energy Innovation (2025)

Herausgeber: IEA, 2025

Englisch

Inhaltsbeschreibung

Wie weit ist der technologische Wandel im Energiesektor bereits vorangeschritten? Welche Innovationen zeigen das größte Potenzial – und wo bleiben Fortschritte aus? Wie können Forschung, Wirtschaft und Politik gemeinsam dafür sorgen, dass neue Technologien nicht nur entwickelt, sondern auch weltweit angewendet werden?

Mit dem Bericht The State of Energy Innovation (2025) liefert die Internationale Energieagentur (IEA) eine fundierte und datenbasierte Antwort auf diese Fragen. Der Bericht analysiert mehr als 150 Innovationsbeispiele aus 45 Ländern, kombiniert sie mit aktuellen Finanz- und Marktdaten sowie den Einschätzungen von Fachleuten aus über 30 Staaten – und zeichnet ein differenziertes Bild: Die globale Innovationslandschaft im Energiesektor ist so dynamisch und vielfältig wie nie zuvor. Zugleich verdeutlicht der Bericht, dass technologische Reife allein nicht ausreicht: Der zentrale Engpass liegt oft in der Überführung von Entwicklungen in marktfähige, breit skalierte Anwendungen.

Ein Innovationssystem im Wandel

Der Bericht zeigt, dass sich Innovationen zunehmend von isolierten Forschungsprojekten hin zu systemischen Lösungen mit konkretem Anwendungspotenzial entwickeln. Besonders stark ist diese Dynamik bei modularen, skalierbaren Technologien zu beobachten, die sich für Massenproduktion und internationale Märkte eignen. Der Fokus liegt dabei nicht mehr ausschließlich auf „Hightech", sondern auf konkreten Lösungen für reale Probleme – mit direktem Bezug zu Energieverbrauch, Versorgungssicherheit und Klimaschutz.

So etwa im Bereich der Batterietechnologie: In den USA wurde ein Festkörper-Akku entwickelt, der sich in weniger als zehn Minuten vollständig aufladen lässt – ein möglicher Durchbruch für die Elektromobilität. Parallel dazu gewinnen neue Zellchemien an Bedeutung, die verstärkt auf Eisen statt auf kritische Rohstoffe wie Kobalt oder Nickel setzen. Diese kostengünstigeren und ressourcenschonenderen Batterien machen inzwischen fast die Hälfte aller weltweit verbauten Elektrofahrzeug-Batterien aus.

Auch bei der Speicherung von Wärmeenergie gibt es marktreife Entwicklungen: In Finnland wurde ein saisonaler Wärmespeicher in Betrieb genommen, der thermische Energie über mehrere Monate speichert – ein vielversprechender Ansatz zur CO₂-armen Wärmeversorgung ohne kontinuierliche Netzverbindung. Und in Kalifornien verbindet ein Projekt geothermische Stromerzeugung mit der gleichzeitigen Lithiumgewinnung – eine sektorübergreifende Innovation mit großem Potenzial für die Energiewende und die Versorgung mit Batterierohstoffen.

Demonstrationsprojekte: Zwischen Innovation und Marktdurchbruch

Trotz wachsender Innovationskraft bleibt ein zentrales Problem bestehen: Viele vielversprechende Technologien schaffen es nicht in den Markt. Rund ein Drittel der für das Erreichen der globalen Netto-Null-Ziele nötigen CO₂-Minderungen basiert auf Technologien, die noch nicht im industriellen Maßstab demonstriert wurden.

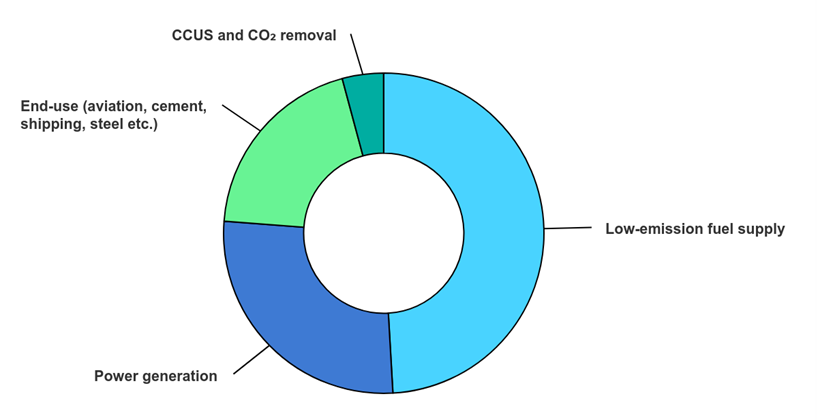

Die IEA dokumentiert weltweit über 580 laufende Demonstrationsprojekte in Bereichen wie wasserstoffbasierte Kraftstofferzeugung, fortschrittliche Nuklearkonzepte, schwimmende Offshore-Windkraftanlagen und CCUS – für diese wurden bereits rund 60 Mrd. USD an öffentlichen und privaten Finanzmitteln bereitgestellt.

Sie zeigen, wie nah manche Innovationen an der Marktreife sind. Gleichzeitig verdeutlichen sie aber auch die Herausforderungen: Viele Projekte kommen nicht über die Planungs- oder Pilotphase hinaus. Gründe sind hohe Kosten, regulatorische Unsicherheiten oder fehlende Marktanreize. Besonders außerhalb Nordamerikas, Europas und Chinas ist der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten begrenzt.

Der Bericht macht deutlich: Ob eine neue Technologie ihren Weg in die breite Anwendung findet, hängt nicht allein von ihrer technischen Qualität ab. Es braucht stabile politische Rahmenbedingungen, sektorübergreifende Zusammenarbeit und einen gezielten Einsatz öffentlicher und privater Mittel.

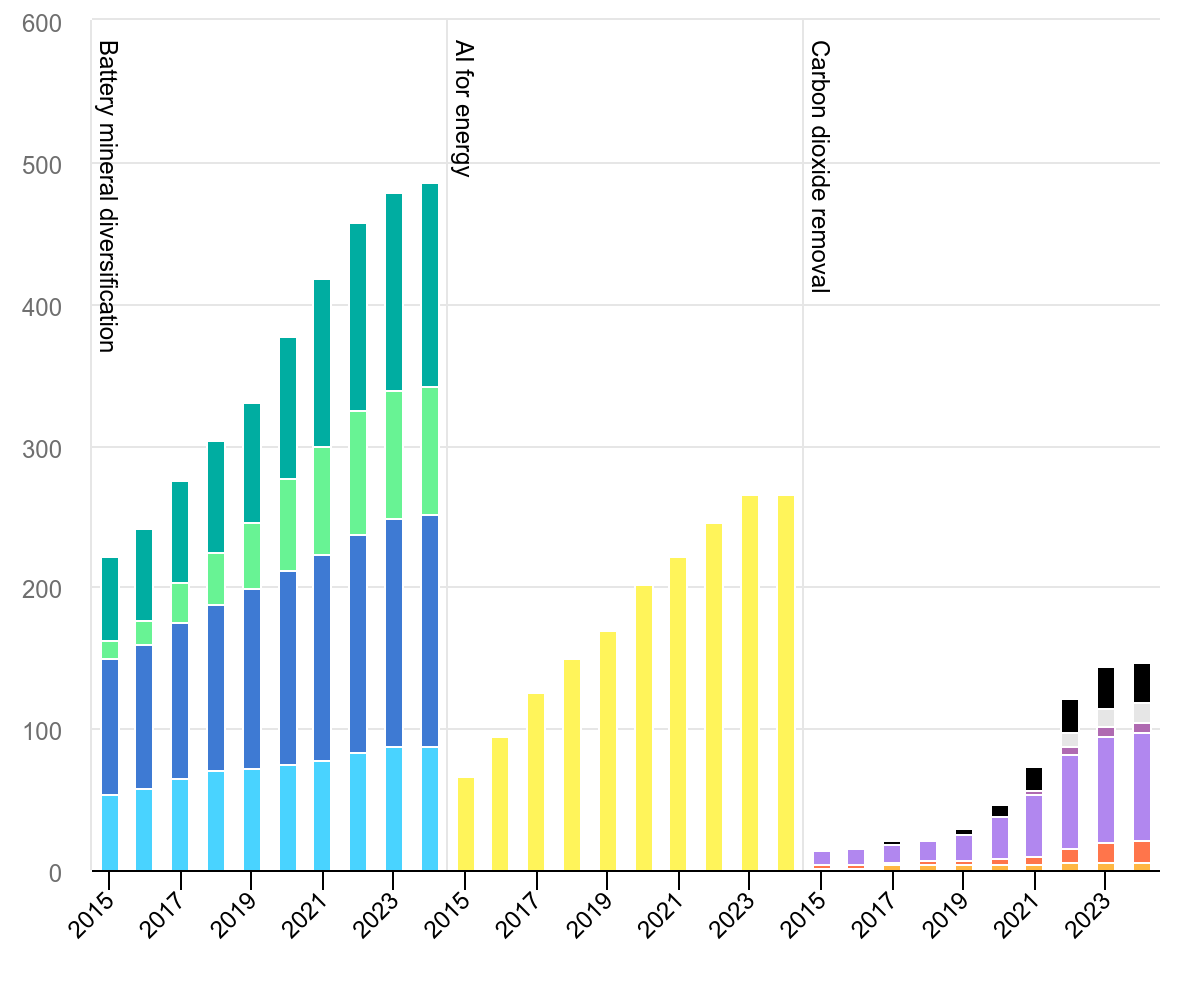

Methodenwandel: Forschung neu gedacht

Neben den Technologien verändert sich auch die Art, wie geforscht und entwickelt wird. Künstliche Intelligenz (KI) spielt dabei eine immer größere Rolle. In sogenannten „self-driving labs" – etwa in Singapur – übernimmt KI zunehmend selbstständig die Planung und Durchführung von Experimenten. Damit können Forschungsprozesse beschleunigt und kosteneffizienter gestaltet werden, insbesondere bei der Materialsuche für Batterien, CO₂-Speicherung oder synthetische Kraftstoffe.

Ein weiteres zentrales Innovationsfeld ist die CO₂-Entfernung (Carbon Dioxide Removal, CDR). Mehr als 140 Start-ups arbeiten weltweit an neuen Verfahren – von Direct Air Capture über biogene Prozesse bis hin zur mineralischen Bindung von CO₂. Der Bericht zeigt jedoch auch, dass sich Investitionen bislang stark auf wenige etablierte Ansätze konzentrieren. Um das volle Potenzial der CO₂-Entfernung zu heben, braucht es eine gezielte Öffnung für neue Technologien und ein regulatorisches Umfeld, das Vielfalt und Wettbewerb fördert.

Innovation global denken – lokal handeln

Energieinnovation ist längst keine exklusive Domäne industrialisierter Länder mehr. Auch in Schwellen- und Entwicklungsländern entstehen praxisnahe Lösungen, die sich direkt an den Bedürfnissen vor Ort orientieren – etwa solarbetriebene Kühlketten für landwirtschaftliche Produkte, netzunabhängige Stromversorgung für ländliche Regionen oder die Nutzung organischer Reststoffe zur Energiegewinnung.

Der Bericht zeigt: Energieinnovation ist nicht nur ein technologisches, sondern auch ein soziales und entwicklungspolitisches Thema. Sie trägt zur lokalen Resilienz bei, schafft wirtschaftliche Teilhabe – und leistet einen wichtigen Beitrag zur globalen Energiegerechtigkeit.

Fazit: Innovation allein reicht nicht – entscheidend ist die Umsetzung

Der IEA-Bericht vermittelt ein klares Bild: Noch nie war das Spektrum an innovativen Technologien, Projekten und Ansätzen im Energiesektor so breit. Die technische Grundlage für eine klimafreundliche Energiezukunft ist gelegt. Doch um aus Ideen wirkliche Lösungen zu machen, braucht es klare Rahmenbedingungen, Investitionssicherheit und politisches Engagement.

Der Übergang von der Innovation zur Anwendung ist die neue Herausforderung – und zugleich die entscheidende Stellschraube für den Erfolg der Energiewende. Nur wenn Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft gemeinsam handeln, können neue Technologien ihr volles Potenzial entfalten – für Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke und soziale Gerechtigkeit.