IEA Report: Empowering Urban Energy Transitions - Smart cities and smart grids (2024)

Herausgeber: IEA 2024

Englisch, 96 Seiten

Inhaltsbeschreibung

Städte als Treiber der Energiewende

Die Energiewende stellt eine der größten globalen Herausforderungen dar, und Städte nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie sind für etwa 75 % des weltweiten Energieverbrauchs und rund 70 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gleichzeitig wachsen Städte rasant – bis 2050 werden voraussichtlich 70 % der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten leben. Trotz dieses rasanten Anstiegs haben viele Menschen in städtischen Gebieten immer noch keinen angemessenen Zugang zu Stromnetzen. Von den mehr als 100 Millionen Menschen, die in Städten ohne Zugang zu Elektrizität leben, befinden sich beispielsweise mehr als 90 % in Afrika südlich der Sahara, der am schnellsten wachsenden Region der Welt.

Doch Städte bieten auch einzigartige Möglichkeiten für einen tiefgreifenden Wandel. Das große Potenzial der Städte, bei der Energiewende eine Vorreiterrolle zu spielen, wird in vielen Regionen zunehmend erkannt. Der Bericht „Empowering Urban Energy Transitions" der Internationalen Energieagentur (IEA) untersucht, wie Städte die Transformation zu einer klimaneutralen Zukunft aktiv vorantreiben können. Der Fokus liegt dabei auf der Modernisierung der Stromnetze, der Integration erneuerbarer Energien und der Digitalisierung urbaner Energiesysteme. Besonders die Nutzung intelligenter Technologien und datenbasierter Planungen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Bericht hebt hervor, dass Städte durch gezielte Maßnahmen nicht nur zur globalen Dekarbonisierung beitragen, sondern auch wirtschaftlichen Wohlstand und soziale Gerechtigkeit fördern können.

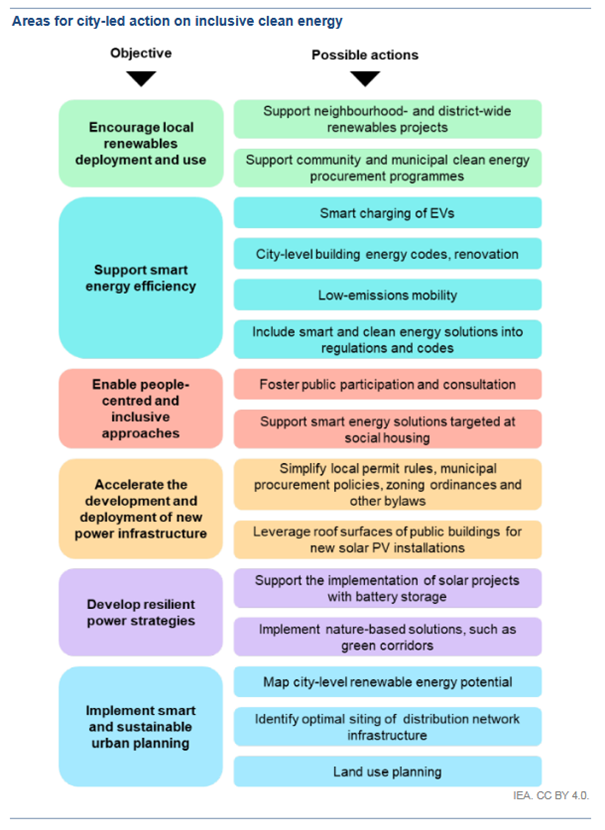

Förderung von innovativen, kosteneffizienten, auf Menschen ausgerichtete Lösungen

Ein menschenzentrierter Ansatz, wie er in kommunalen Energieprojekten umgesetzt wird, fördert nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern regt auch die lokale Wirtschaft an, senkt die Energiekosten und stärkt das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine Energiewende. Die Unterstützung von Maßnahmen auf Stadtebene hat das Potenzial, die größte Kapitalrendite bei der Verringerung des Kohlenstoffausstoßes zu erzielen. Es ist erwiesen, dass Investitionen in Infrastruktur und Technologie zur Dekarbonisierung des Energiesektors die Treibhausgasemissionen bis 2050 um bis zu 75 % senken können - vorausgesetzt, es werden die richtigen Maßnahmen ergriffen.

Städtische Maßnahmen können die Luftqualität verbessern, den Energiebedarf senken, die Netzstabilität verbessern und Einsparungen für Haushalte und Unternehmen ermöglichen. Sie können die Menschen dazu befähigen, durch nutzerzentrierte Initiativen eine größere Rolle bei der Steuerung ihres Energiebedarfs zu übernehmen.

Klimawandel und Herausforderungen für Stromnetze

Mit dem Klimawandel und weltweit steigenden Temperaturen erhöht sich auch die Nachfrage nach Kühlung. Es wird erwartet, dass sich die installierte Kapazität von Raumkühlgeräten von heute 850 GW bis 2030 fast verdoppelt und bis 2050 nochmals verdoppelt. Die Nachfrage nach Kühlung führt auch zu Nachfragespitzen, was Netzbetreiber vor Herausforderungen stellt und für die Kund:innen Probleme beim Angebot und der Preisgestaltung mit sich bringt. Bis 2040 wird die Kühlung voraussichtlich 30 % des Spitzenstrombedarfs in den ASEAN-Ländern ausmachen, vor allem in städtischen Gebieten.

Der Klimawandel stellt die Netze in den immer dichter besiedelten Städten vor zahlreiche neue Herausforderungen. Rund 70 % der Städte leiden bereits unter den negativen Auswirkungen extremer Temperaturen und häufiger Stürme mit zunehmender Intensität, die die Strominfrastruktur an den Rand ihrer Betriebsgrenzen bringen.

Technologische Innovationen und Netzmodernisierung

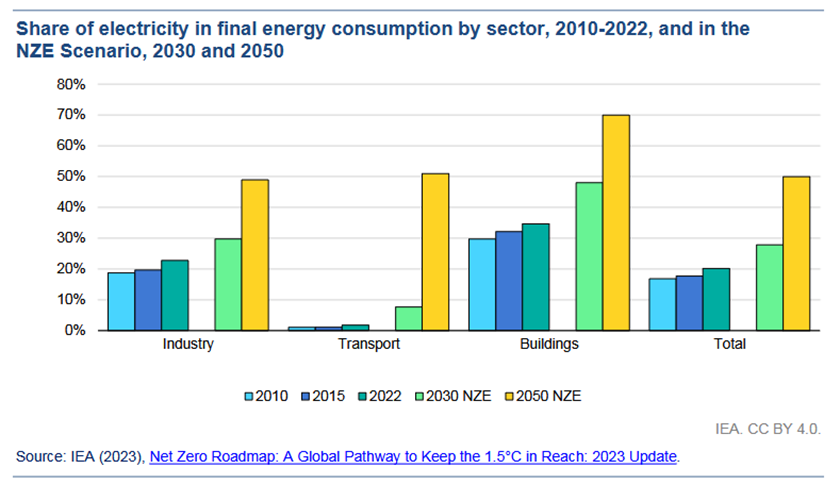

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen, unter anderem durch die Verdreifachung der Kapazität an erneuerbaren Energien und die Umstellung auf elektrische, bedarfsorientierte Energieanlagen, ist entscheidend, um die weltweit gesetzten Klimaziele zu erreichen. Dieser Übergang führt in allen IEA-Szenarien zu einer erhöhten Nachfrage nach Strom.

Die Elektrifizierung der Industrie sowie der Ausbau von Elektromobilität, Wärmepumpen und dezentralen Energielösungen erfordern erhebliche Investitionen in Netzausbau und Modernisierung. Der Bericht schätzt, dass hierfür bis 2030 jährlich etwa 750 Milliarden US-Dollar notwendig sind. Zudem müssen bis 2040 weltweit bis zu 80 Millionen Kilometer neue oder modernisierte Stromleitungen installiert werden, um den steigenden Elektrifizierungsbedarf zu bewältigen. Entscheidend ist, dass die Netze auch immer intelligenter werden müssen, um den steigenden Anteil der erneuerbaren Energien zu bewältigen. Städte, die frühzeitig auf eine digitale und resiliente Energieinfrastruktur setzen, können langfristig Kosten sparen und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Digitale Technologien und smarte Netzlösungen bieten einen vielversprechenden Ansatz, um die Effizienz urbaner Energiesysteme zu steigern. Der Bericht zeigt, dass intelligente Netze und datenbasierte Steuerungssysteme die Abregelung erneuerbarer Energien um mehr als 25 % reduzieren und die Systemeffizienz um 30 % steigern könnten. Gleichzeitig können Kosten für Nutzer:innen um bis zu 30% gesenkt werden. Städte mit digitalisierten Energiesystemen können flexibel auf Schwankungen im Energieangebot reagieren und somit eine stabilere Stromversorgung gewährleisten. Obwohl aktuell rechtliche und technologische Hindernisse einer optimalen Datennutzung entgegenstehen, könnten viele dieser Herausforderungen durch eine engere internationale Zusammenarbeit überwunden werden.

Soziale Inklusion und politische Rahmenbedingungen

Ein weiteres zentrales Thema ist die soziale Inklusion in der Energiewende. Der Bericht hebt hervor, dass gemeinschaftliche Energieprojekte nicht nur die Energiekosten senken, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in nachhaltige Maßnahmen stärken können. Durch innovative Finanzierungsmodelle und kommunale Beteiligung könnten Städte den Zugang zu sauberer Energie für alle Bevölkerungsgruppen erleichtern. In vielen Städten profitieren Menschen bereits durch kommunale Energielösungen von niedrigeren Strompreisen und einer höheren Netzstabilität.

Städte spielen zudem eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Gesetzen und Rahmenbedingungen, die Innovationen unterstützen und regulatorische Hürden abbauen. Der Bericht betont, dass internationale Kooperationen essenziell sind, um bewährte Technologien global zu skalieren und Best Practices auszutauschen. Besonders in schnell wachsenden Metropolen in Schwellen- und Entwicklungsländern sind diese Ansätze entscheidend, um einen klimafreundlichen und sozialen Stadtumbau zu ermöglichen. Ohne gezielte politische Maßnahmen und Förderprogramme droht eine Verzögerung der Energiewende, insbesondere in wirtschaftlich benachteiligten Regionen.

Fazit & Empfehlungen

Die urbane Energiewende erfordert eine enge Verzahnung von Stadtplanung, Infrastrukturentwicklung und politischer Steuerung. Der Bericht der IEA zeigt anhand von mehr als 100 Fallstudien auf, dass durch die Kombination aus technologischer Innovation, strategischer Investition und globaler Zusammenarbeit Städte zu zentralen Akteurinnen einer nachhaltigen Energiezukunft werden können.

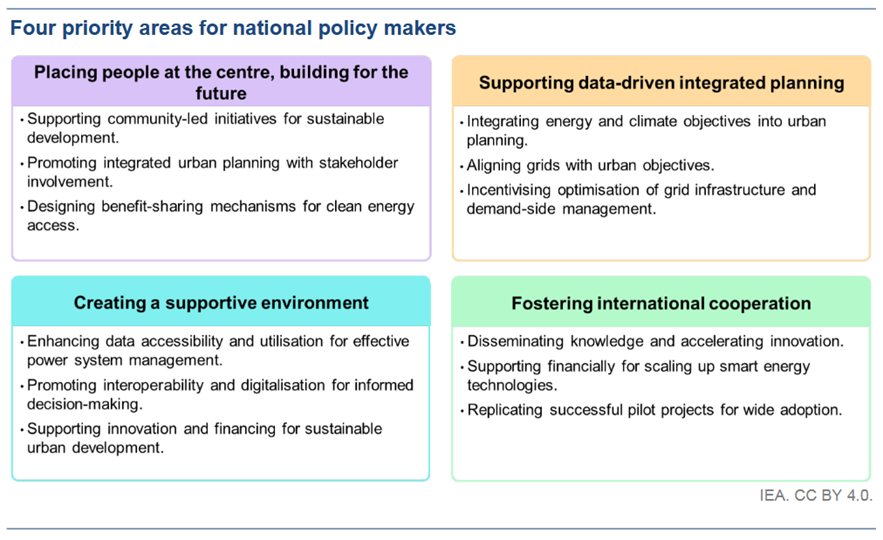

Es werden vier spezifische Bereiche vorgeschlagen, in denen nationale politische Entscheidungsträger:innen Maßnahmen ergreifen können, um Städte zu einer schnelleren und effektiveren Umsetzung zu befähigen. Dabei wird das Potenzial für Städte und nationale Regierungen hervorgehoben:

- Menschen in den Mittelpunkt der Politikgestaltung stellen

- eine datengestützte integrierte Planung unterstützen

- ein förderliches Umfeld schaffen

- internationale Zusammenarbeit forcieren

Der Erfolg der Transformation der Städte hängt maßgeblich von einer aktiven Beteiligung aller Akteur:innen ab – von lokalen Regierungen über Unternehmen bis hin zu Bürger:innen. Städte, die in intelligente und nachhaltige Energielösungen investieren, können als Vorbilder für die globale Energiewende dienen und gleichzeitig lebenswertere urbane Räume schaffen. Der Bericht verdeutlicht, dass mit einer frühzeitigen und konsequenten Umsetzung die urbane Energiewende nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance für eine lebenswerte Zukunft ist.

Download: IEA Report "Empowering Urban Energy Transitions - Smart cities and smart grids"