IEA Report: Blueprint for Action on Just and Inclusive Energy Transitions (2025)

Herausgeber: IEA, 2025

Englisch, 98 Seiten

Inhaltsbeschreibung

Die weltweite Energiewende ist weit mehr als der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas – sie ist ein gesellschaftlicher Kraftakt. Technik allein genügt nicht, wenn Milliarden Menschen künftig saubere, sichere und bezahlbare Energie nutzen sollen. Es braucht Gerechtigkeit, Inklusion und den Willen, niemanden zurückzulassen.

Genau hier setzt der Bericht „Blueprint for Action on Just and Inclusive Energy Transitions" der Global Commission (2025) an. Er ist nicht als abstraktes Strategiepapier zu verstehen, sondern vielmehr als praxisnaher Leitfaden, der übergeordnete Ziele mit konkreten Beispielen verbindet. Auf Basis von zehn Prinzipien, die 2024 von den G20 verabschiedet wurden, zeigt das Dokument, wie Staaten, Unternehmen und Zivilgesellschaft den Wandel fair gestalten können – und eine vorrausschauende Energiepolitik die Versorgungssicherheit festigt, Energiearmut überwindet, Arbeitsplätze sichert und ganze Gesellschaften in den Wandel einbindet. Es wird sichtbar, warum eine menschenzentrierte Energiewende der Schlüssel zum Erfolg ist.

1. Energieplanung für gerechte und inklusive Transformationen

Eine langfristige und sektorübergreifende Energieplanung ist die Grundlage erfolgreicher Transformationen. Spanien etwa hat mit einer nationalen „Just Transition Strategy" den Kohleausstieg sozial abgefedert, während Brasilien einen Energiewendeplan entwickelt, der eng mit Entwicklungs- und Sozialpolitik verzahnt ist. Entscheidend ist die enge Zusammenarbeit zwischen staatlichen Ebenen, Unternehmen und Zivilgesellschaft, damit die Energiewende auf eine breite Basis gestellt wird.

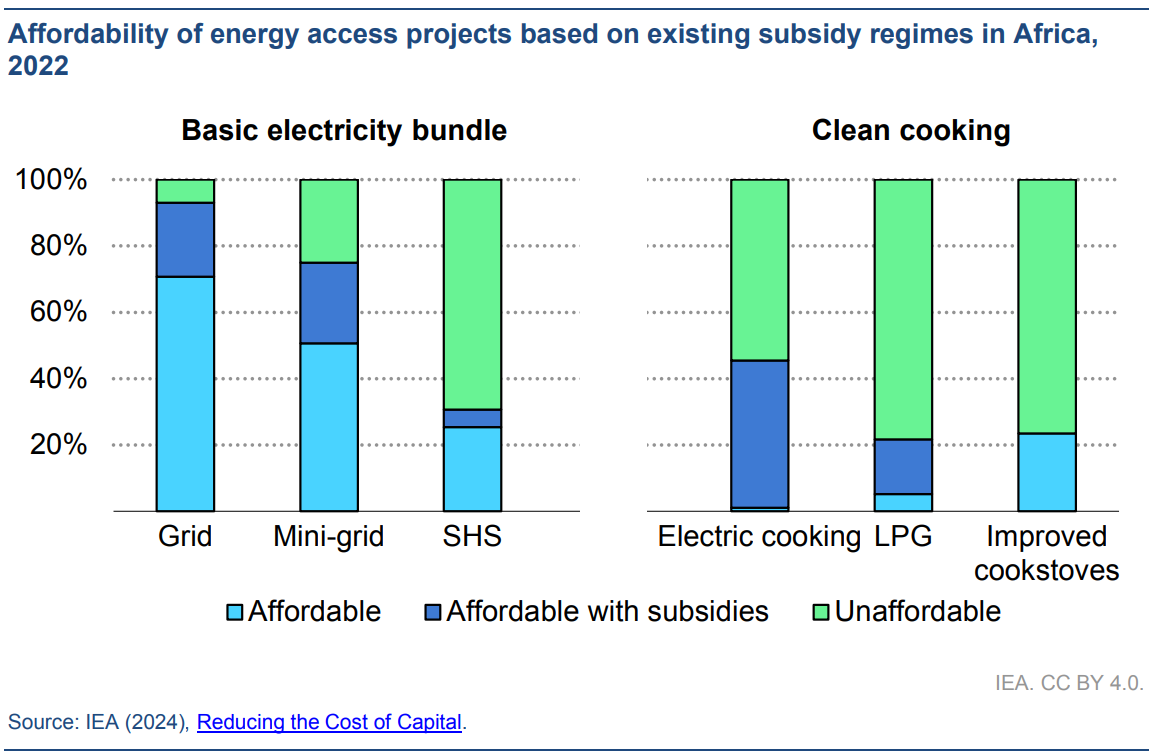

2. Energiearmut beenden

Noch immer haben Millionen Menschen keinen Zugang zu Elektrizität oder sauberem Kochen. Energiearmut ist nicht nur eine Infrastruktur-, sondern auch eine Gerechtigkeitsfrage. Programme wie Brasiliens „Luz para Todos" oder Nigerias nationale Politik für sauberes Kochen zeigen, wie gezielte Maßnahmen den Zugang sichern, die Bezahlbarkeit verbessern und gleichzeitig Gesundheit und Bildung fördern können.

3. Sozialer Dialog und Beteiligung

Der Umbau der Energiesysteme gelingt nur mit Akzeptanz. Südafrika hat dafür eine Präsidialkommission eingerichtet, in der Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, Industrie und Regierung gemeinsam Strategien entwickeln. Chile wiederum bindet die Bevölkerung in den nationalen Dekarbonisierungsplan ein. Solche Prozesse schaffen Vertrauen und verhindern, dass betroffene Gruppen ausgeschlossen werden.

4. Soziale Absicherung

Die Transformation bringt Arbeitsplatzverluste, eröffnet aber auch neue Chancen. Damit niemand zurückbleibt, braucht es Umschulungen, Übergangsleistungen und gezielte Unterstützung vulnerabler Gruppen. Soziale Sicherheit wird zu einem zentralen Pfeiler einer gerechten Energiewende und ermöglicht, Wandel aktiv und konstruktiv zu gestalten.

5. Inklusive Politikgestaltung

Energiepolitik muss Barrieren abbauen, die bestimmte Gruppen besonders belasten. Programme, die Frauen als Unternehmerinnen fördern, oder Sozialtarife für einkommensschwache Haushalte zeigen, wie Gleichstellung und Armutsbekämpfung mit Energiewende verbunden werden können. Nur wenn alle profitieren, ist die Transformation nachhaltig.

6. Rechte respektieren

Indigene Gemeinschaften, Menschen mit Behinderungen oder marginalisierte Gruppen dürfen nicht zusätzlich belastet, sondern müssen aktiv eingebunden werden. Der Bericht betont, dass gerechte Energiepolitik nur dort gelingt, wo Rechte geachtet und Betroffene als Partner:innen in Entscheidungen einbezogen werden.

7. Investitionen in erschwingliche und zuverlässige Lösungen

Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern sind die Kapitalkosten für erneuerbare Energien hoch. Um den Ausbau voranzubringen, empfehlen sich Instrumente wie die Reform fossiler Subventionen oder die zweckgebundene Nutzung von CO₂-Steuereinnahmen. So wird saubere Energie nicht nur schneller, sondern auch gerechter finanziert.

8. Sichere und nachhaltige Lösungen umsetzen

Die Energiewende erfordert Rohstoffe – doch Bergbau darf nicht zulasten von Menschen und Umwelt gehen. Politik kann sicherstellen, dass lokale Gemeinschaften profitieren und Schäden minimiert werden. Gleichzeitig bieten dezentrale erneuerbare Systeme Chancen für kleine und mittlere Unternehmen sowie regionale Wertschöpfung.

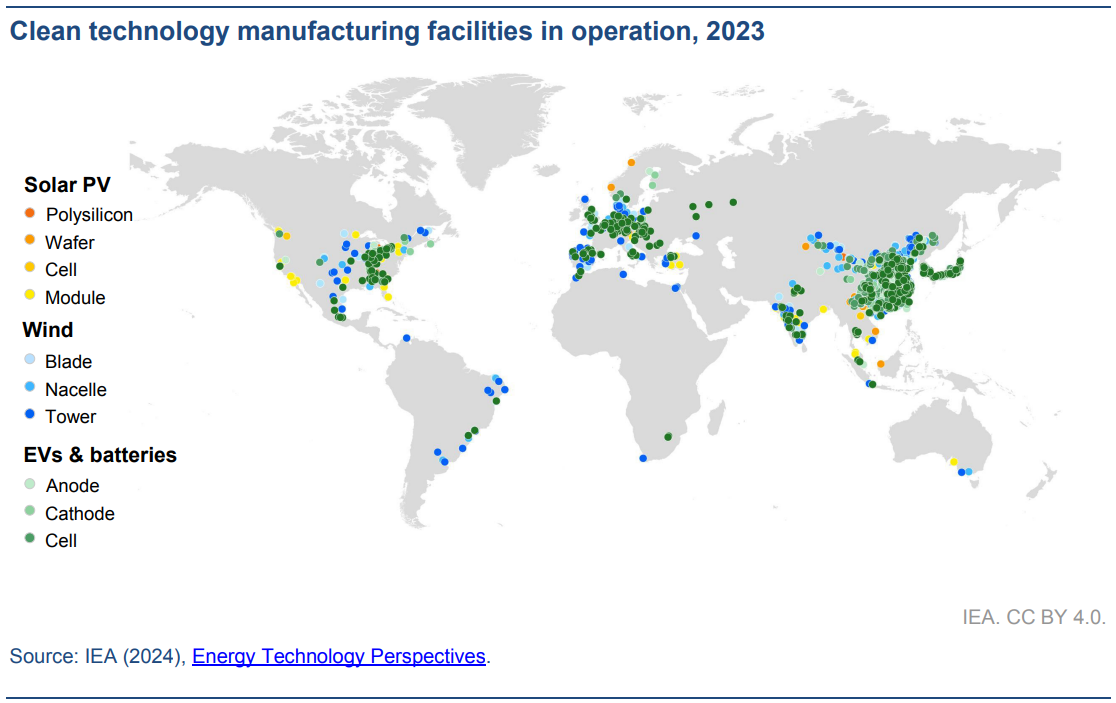

9. Nachhaltiges und inklusives Wachstum

Lieferketten für Solarpaneele, Batterien und andere Technologien müssen sicher und fair gestaltet sein. Internationale Kooperation ist unverzichtbar, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Länder mit reichen Ressourcen sollen stärker von lokaler Verarbeitung und Produktion profitieren und damit Arbeitsplätze und Wohlstand vor Ort schaffen.

10. Qualitative Arbeitsplätze und Qualifizierung

Die Energiewende wird Millionen neue Jobs schaffen – vorausgesetzt, Aus- und Weiterbildung werden frühzeitig ausgebaut. Identifizierung übertragbarer Kompetenzen, gezielte Umschulung und aktive Industriepolitik helfen, Beschäftigte von fossilen Industrien in neue Tätigkeiten zu begleiten. So entstehen zukunftsfähige, menschenwürdige Arbeitsplätze.

Fazit

Mit diesen zehn Prinzipien legt der Bericht keinen starren Katalog vor, sondern einen flexiblen Handlungsrahmen, der in unterschiedlichen Ländern und Kontexten angepasst werden kann. Er zeigt, dass eine gerechte Energiewende nicht nur notwendig, sondern auch realistisch ist – zahlreiche Beispiele weltweit belegen bereits heute ihre Machbarkeit.

Die zentrale Botschaft lautet: Der Erfolg der Transformation darf nicht allein an Emissionszielen gemessen werden. Erst wenn sie Armut reduziert, Teilhabe ermöglicht, Rechte schützt und neue Chancen für Arbeit und Wohlstand schafft, wird sie wirklich nachhaltig sein. Eine Energiewende, die Menschen ins Zentrum stellt, ist damit nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern ein Hebel für globale soziale Gerechtigkeit.

IEA Bericht "Blueprint for Action on Just and Inclusive Energy Transitions"